烟台市生态环境局芝罘分局新夹河大桥国考断面水域水生植物清理项目投标方案

第一章 监查溯源

12

第一节 地毯式普查实施

12

一、 全覆盖式现场勘查

12

二、 重点区域图文档案

27

第二节 污染源分类与分析

38

一、 污染源类型划分

38

二、 污染影响评估

52

第三节 责任主体识别与对接

72

一、 污染源责任归属认定

72

二、 多方协调机制建立

83

第四节 管控责任制建立

89

一、 分区划段巡查机制

89

二、 问题处置闭环管理

106

第二章 整治

110

第一节 常态化巡查治理

110

一、 巡查范围全覆盖

110

二、 巡查内容明细

125

三、 巡查结果处理机制

134

第二节 环境还原措施

138

一、 水域障碍物清理

138

二、 岸边环境整治

151

三、 重点区域专项治理

158

第三节 违禁行为劝离

170

一、 日常巡查监管

170

二、 劝离规范流程

177

三、 警示宣传措施

189

第四节 长效治理机制

195

一、 管理制度建设

195

二、 动态作业调整

209

三、 持续优化提升

214

第三章 保持

229

第一节 巡查监管安排

229

一、 巡查人员配置

229

二、 巡查区域覆盖

238

三、 巡查频次安排

242

第二节 常态化治理机制

250

一、 水域污染物清理

250

二、 沿岸环境整治

260

三、 水质保障措施

272

第三节 监督管理机制

279

一、 监管人员配置

279

二、 日常监督实施

286

三、 违禁行为管控

292

第四节 完善提升机制

299

一、 管理措施优化

299

二、 技术手段升级

309

三、 应急能力建设

319

四、 服务质量提升

325

第四章 环境治理要求

331

第一节 垃圾及时清理

331

一、 沿岸滩涂垃圾清理

331

二、 当日垃圾当日清机制

342

第二节 水生植物打捞

346

一、 水域水草定期打捞

346

二、 藻类及漂浮物处理

362

第三节 垃圾收集与外运

379

一、 垃圾收集点设置

379

二、 垃圾集中外运流程

390

第四节 违禁行为劝导

400

一、 沿岸区域巡查管理

400

二、 违规行为劝离措施

415

第五节 禁止就地焚烧

420

一、 焚烧行为严格管控

420

二、 垃圾处理流程规范

431

第五章 公共安全及救生服务要求

452

第一节 安全警示设置

452

一、 水域危险区域警示

452

二、 禁止行为区域标识

465

第二节 巡查方式实施

471

一、 多维巡查模式构建

471

二、 巡查设备配置规范

484

三、 巡查记录管理制度

491

第三节 安全事故应急响应

503

一、 事故现场处置流程

504

二、 事故报告管理规范

512

第四节 救援设施配备

519

一、 水域救援设备配置

519

二、 设备维护管理细则

525

三、 巡查人员技能培训

543

第六章 内部管理要求

562

第一节 档案管理制度

562

一、 分类归档管理

562

二、 专人负责机制

568

第二节 保密管理制度

576

一、 敏感信息管控

576

二、 保密协议签署

582

第三节 廉洁自律制度

586

一、 行为规范建立

587

二、 监督与教育机制

593

第四节 人员考勤制度

602

一、 出勤记录方式

602

二、 人员数量保障

611

第五节 财务台账制度

615

一、 支出明细记录

615

二、 账目核查机制

622

第六节 奖惩制度

629

一、 奖励措施设置

629

二、 违规处罚规定

636

第七章 人员培训要求

643

第一节 政策法规培训

643

一、 环境保护政策解读

643

二、 劳动保障法律学习

649

第二节 规章制度培训

659

一、 项目管理制度详解

659

二、 人员日常行为规范

668

第三节 岗位技能与技术交底

675

一、 水域清理作业技能

675

二、 巡查劝导工作技巧

687

三、 水站运维配合技能

697

第四节 安全与应急培训

703

一、 作业安全防护知识

703

二、 应急处理技能培训

712

三、 沿岸安全警示设置

720

第五节 上岗考核机制

723

一、 培训考核内容设计

723

二、 考核结果应用管理

735

第八章 拟投入本项目的设备设施要求

745

第一节 设备设施清单

745

一、 工作服装配置

745

二、 清洁工具配备

749

三、 打捞工具清单

755

四、 安全防护设施

761

第二节 设备使用与维护

765

一、 设备使用管理制度

765

二、 日常检查保养计划

770

三、 设备维修响应机制

774

四、 设备借用登记管理

779

第三节 设备保管与补充

782

一、 设备存放区域设置

782

二、 专人管理制度

787

三、 设备补充保障措施

792

四、 设备清点核查制度

798

第四节 应急设备配置

804

一、 防汛应急装备

804

二、 救援器材清单

809

三、 极端天气应对设备

815

四、 应急设备检查机制

820

第九章 重点难点的分析及应对措施要求

825

第一节 治理重点分析

825

一、 治理区域范围界定

825

二、 水生植物分布规律探查

834

三、 阻水障碍物排查定位

841

四、 违规行为高发区识别

846

第二节 治理难点分析

856

一、 日常监管实施难度

856

二、 极端天气应对困境

864

三、 居民环保意识问题

873

四、 水生植物清理难题

882

五、 垃圾处理流程复杂性

894

第三节 应对措施制定

903

一、 巡查排查机制构建

903

二、 极端天气应对策略

911

三、 居民环保意识提升

921

四、 水生植物清理方案

929

五、 垃圾清理保障机制

937

六、 重点时段保障措施

944

第四节 技术与管理保障

952

一、 专业设备配置方案

952

二、 人员岗位责任体系

959

三、 作业人员培训机制

965

四、 应急预案建设管理

977

五、 服务质量保障体系

984

第十章 服务保障和质量控制要求

995

第一节 服务保障体系

995

一、 巡查清理责任分工

995

二、 应急响应协作机制

1003

第二节 质量管理体系

1013

一、 服务质量评估标准

1013

二、 问题整改闭环机制

1022

第三节 服务流程制定

1032

一、 日常管护作业流程

1032

二、 长效管护机制设计

1041

第四节 服务管控措施

1048

一、 现场巡查监督机制

1048

二、 服务质量过程管控

1059

第五节 业务审核制度

1068

一、 服务执行审核机制

1068

二、 质量改进评估制度

1074

第六节 人员约束机制

1083

一、 服务人员行为规范

1083

二、 绩效考核奖惩办法

1091

第七节 服务响应机制

1100

一、 快速响应保障措施

1100

二、 应急资源储备管理

1108

第十一章 人员管理要求

1118

第一节 人员定岗定责

1118

一、 巡查人员岗位职责

1118

二、 保洁人员工作分工

1124

三、 安全监督员岗位设定

1130

第二节 人员报备机制

1137

一、 服务人员信息登记

1137

二、 报备材料审核流程

1145

三、 未报备人员管控措施

1153

第三节 人员更换流程

1158

一、 更换申请提交要求

1158

二、 采购人审批程序

1165

三、 新旧人员交接规范

1172

第四节 人员日常管理

1178

一、 考勤制度执行规范

1178

二、 绩效考核评价体系

1190

三、 岗位责任制度落实

1201

第五节 人员行为规范

1208

一、 着装仪表要求

1208

二、 工作纪律遵守准则

1215

三、 违规行为处理措施

1222

第十二章 应急方案及处置措施

1230

第一节 安全事故预案

1230

一、 事故分类标准

1230

二、 应急响应机制

1234

三、 处置流程规范

1238

四、 责任分工明细

1241

第二节 应急物资配备

1247

一、 救生设备清单

1247

二、 防汛物资储备

1251

三、 急救箱药品配置

1255

四、 物资保管制度

1258

第三节 预案演练培训

1262

一、 培训内容设计

1262

二、 演练计划制定

1267

三、 演练效果评估

1272

四、 预案修订机制

1277

第四节 极端天气应对

1281

一、 暴雨天气措施

1281

二、 严寒暴雪方案

1285

三、 汛期水位管控

1289

四、 人员避险安排

1296

第五节 防汛物资管理

1300

一、 沙袋储备规范

1300

二、 入口截流布置

1306

三、 物资回收流程

1310

四、 使用效率评估

1313

第六节 重大活动保障

1317

一、 卫生清理方案

1317

二、 人员调配机制

1322

三、 现场管理措施

1326

四、 保障效果评价

1332

第十三章 巡查责任制

1337

第一节 责任划分机制

1337

一、 责任片区划分方案

1337

二、 片区责任人配置

1341

第二节 违规行为劝离机制

1348

一、 违规行为快速响应

1348

二、 劝离工具配备标准

1353

第三节 巡查记录与反馈机制

1355

一、 巡查日志管理制度

1356

二、 巡查报告提交机制

1360

第四节 考核与奖惩机制

1365

一、 巡查责任制考核办法

1365

二、 人员激励约束机制

1371

第五节 责任落实监督机制

1375

一、 采购人抽查配合机制

1375

二、 责任落实跟踪管理

1380

监查溯源

地毯式普查实施

全覆盖式现场勘查

沿岸垃圾堆放点排查

垃圾堆放点定位

垃圾类型识别

对沿岸垃圾堆放点的垃圾进行科学分类,可分为生活垃圾、建筑垃圾、工业废料等类型。通过仔细观察和分析,详细记录不同类型垃圾的具体数量和准确分布情况。深入分析垃圾的来源,例如是周边居民随意丢弃、附近建筑工地产生还是工业生产排放等,为后续的精准治理提供可靠依据。

在分类过程中,对于一些难以直接判断的垃圾,会采用专业的检测手段进行鉴定。对于生活垃圾,进一步细分可回收物、有害垃圾和其他垃圾,以便制定更合理的处理方案。对于建筑垃圾,记录其主要成分和规模,为资源再利用或妥善处理提供参考。

通过对垃圾来源的分析,能够有针对性地采取措施,如加强对居民的环保宣传教育、与建筑工地签订规范处理协议或对工业企业进行监管等,从源头上减少垃圾的产生,提高治理效率。

周边环境评估

全面评估垃圾堆放点对周边水质、土壤、空气等环境要素的影响。仔细检查是否存在垃圾渗漏现象,如污水渗透到土壤中,可能会污染地下水源;是否有异味扩散,影响周边居民的生活环境和身体健康。详细记录周边的生态状况,包括动植物的种类、数量和生长情况等,为后续的生态修复工作提供重要参考。

采用专业的检测设备对周边水质进行监测,分析其中的污染物含量,判断其对水生生物的生存是否构成威胁。对土壤进行采样分析,检测重金属等有害物质的含量,评估土壤的污染程度。观察周边动植物的异常表现,如植物生长不良、动物数量减少等,及时发现潜在的生态问题。

根据评估结果,制定相应的生态修复方案,如对受污染的土壤进行改良、种植适合的植被来净化空气和水质等,逐步恢复周边生态环境的平衡。

安全隐患排查

认真检查垃圾堆放点是否存在火灾、坍塌、滑坡等安全隐患。评估垃圾对周边居民和行人的安全威胁,如垃圾堆积过高可能导致坍塌伤人,易燃垃圾可能引发火灾等。针对排查出的安全隐患,制定相应的安全防范措施,如设置警示标志、加强巡逻检查、及时清理危险垃圾等,确保人员的生命财产安全。

对垃圾堆放点的结构稳定性进行评估,检查是否存在地基下沉、墙体开裂等情况。对于易燃垃圾,采取隔离、防火等措施,降低火灾发生的风险。在垃圾清理过程中,制定详细的操作规程,确保施工人员的安全。

定期对安全防范措施的执行情况进行检查和评估,及时发现并解决新出现的安全问题,不断完善安全管理体系。

垃圾数量统计

定期复查统计

定期对垃圾堆放点进行全面复查,准确更新垃圾数量的数据。通过对比不同时间段的统计数据,深入分析垃圾数量的增减趋势,判断污染源的变化情况。根据复查结果,及时调整清理计划和措施,确保垃圾清理工作的有效性和针对性。

制定科学合理的复查周期,如每周、每月或每季度进行一次复查。在复查过程中,采用精确的测量和计数方法,确保数据的准确性。对垃圾数量增加较快的区域,加强监管和清理力度,查找污染源并采取相应的治理措施。

建立垃圾数量统计数据库,对数据进行长期跟踪和分析,为制定长期的垃圾治理策略提供有力支持。

不同类型统计

分别对不同类型的垃圾进行详细统计,精确记录各类垃圾的具体数量。深入分析各类垃圾的比例关系,例如生活垃圾、建筑垃圾、工业废料等在总体垃圾中所占的比重,为分类处理提供科学依据。密切关注特定类型垃圾的异常变化,如某种工业废料突然增多,及时发现潜在的环境问题。

在统计过程中,采用分类统计的方法,对每一种类型的垃圾进行单独记录和分析。通过对各类垃圾比例关系的研究,优化垃圾处理流程,提高资源回收利用率。对于异常增加的特定类型垃圾,进行深入调查,找出原因并采取相应的措施进行控制。

根据统计结果,合理安排垃圾处理资源,确保各类垃圾得到妥善处理,减少对环境的污染。

与历史数据对比

将当前的垃圾数量与历史数据进行全面对比,评估垃圾治理工作的实际成效。通过分析对比结果,总结经验教训,找出治理过程中存在的问题和不足之处。根据总结的经验教训,及时改进治理方法,提高垃圾治理的效率和质量。

对历史数据进行系统整理和分析,了解垃圾数量的变化趋势和波动情况。对比不同时间段的治理措施和效果,找出哪些措施是有效的,哪些需要进一步改进。对于治理成效不明显的区域,重新审视治理方案,调整治理策略。

通过持续的对比和分析,不断优化垃圾治理工作,逐步实现垃圾的减量化、资源化和无害化处理。

垃圾清理计划制定

清理时间安排

根据垃圾的数量、分布情况以及对环境的影响程度,合理安排清理时间。优先清理对环境影响较大的垃圾堆放点,如靠近水源、居民区或生态保护区的垃圾。制定详细的清理进度表,明确各阶段的清理任务和时间节点,确保清理工作能够按时、有序完成。

在安排清理时间时,充分考虑天气、交通等因素的影响,避免在恶劣天气或交通高峰期进行清理作业。对于一些紧急的垃圾清理任务,及时调配资源,尽快开展清理工作。在清理过程中,严格按照进度表进行操作,确保清理工作的高效进行。

定期对清理进度进行检查和评估,及时发现并解决进度延误的问题,保证清理工作能够按照计划顺利完成。

清理方式选择

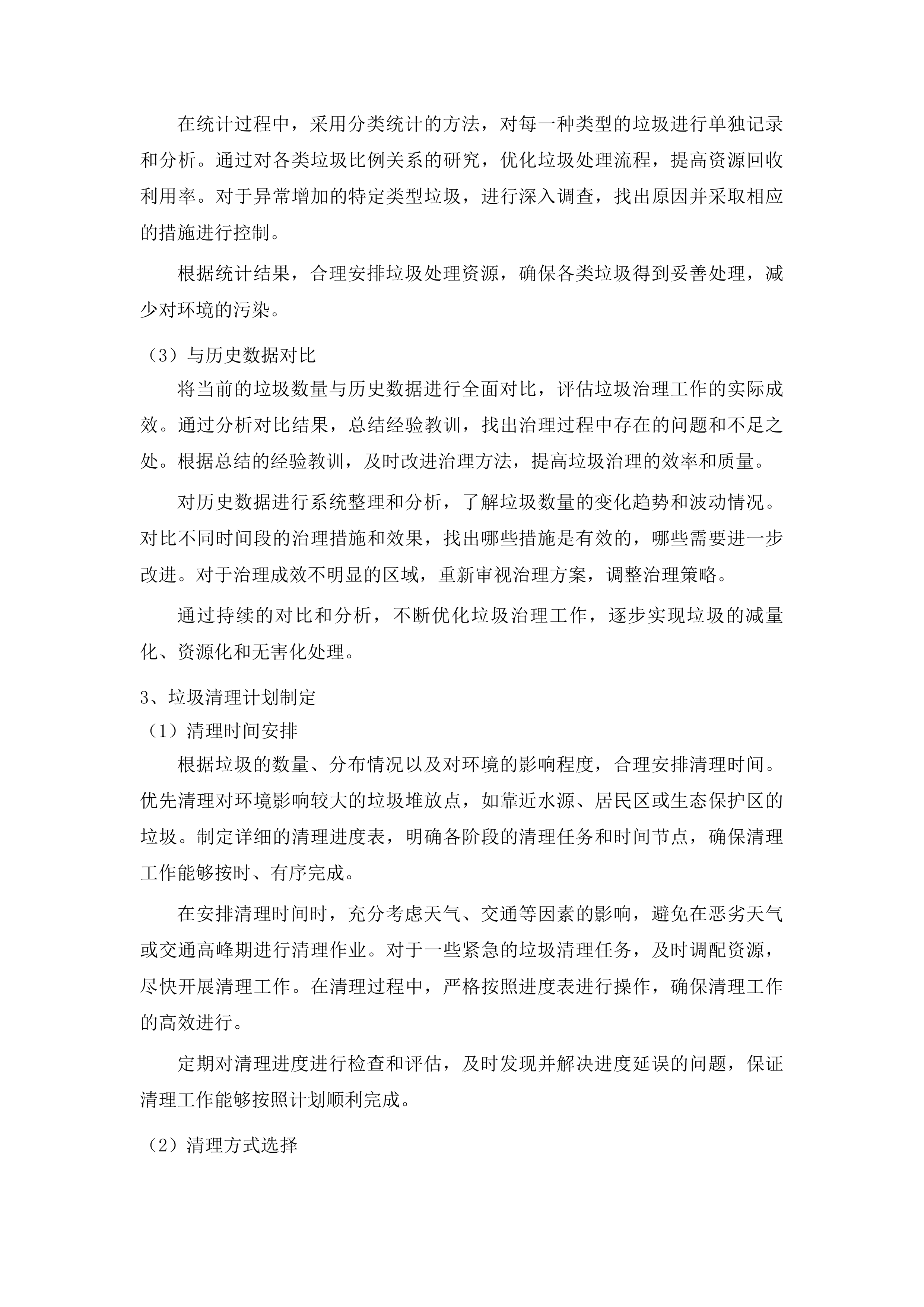

根据垃圾的类型、场地条件和处理要求,选择最合适的清理方式。对于可回收垃圾,采用分类回收处理的方式,将其进行分拣、加工和再利用,实现资源的循环利用。对于有害垃圾,严格按照相关规定进行特殊处理,确保其对环境和人体的危害降到最低。对于其他垃圾,采用填埋、焚烧等方式进行处理。

垃圾类型

清理方式

处理要求

可回收垃圾

分类回收处理

分拣、加工、再利用

有害垃圾

特殊处理

符合相关环保标准

其他垃圾

填埋、焚烧

符合环保要求

在选择清理方式时,充分考虑成本、效率和环境影响等因素。对于一些大型的垃圾堆放点,采用机械清理和人工清理相结合的方式,提高清理效率。在清理过程中,严格遵守相关的操作规程和安全标准,确保清理工作的安全进行。

后续监测方案

制定详细的清理后的后续监测方案,定期对清理区域进行全面检查,确保无垃圾反弹现象。持续监测周边环境的变化情况,如水质、土壤、空气等指标的变化,评估清理工作的实际效果。根据监测结果,及时调整治理措施,巩固清理成果。

建立定期监测制度,明确监测的时间间隔和监测指标。采用专业的监测设备和方法,确保监测数据的准确性和可靠性。对监测结果进行及时分析和评估,发现问题及时采取措施进行处理。

加强对周边居民的宣传教育,提高他们的环保意识,鼓励他们参与到环境监督和保护工作中来,共同维护清理后的环境质量。

污水排放口定位核查

排放口初步定位

资料收集分析

全面收集区域内的排水规划、管网图纸、环境监测报告等相关资料。对收集到的资料进行深入分析,结合区域的地形、地貌和水流方向等因素,确定可能存在污水排放口的大致区域。在分析过程中,注重资料的准确性和完整性,对一些不确定的信息进行进一步的核实和补充。

资料类型

收集方式

分析重点

排水规划

向相关部门索取

管网布局、排水走向

管网图纸

查阅档案资料

管道连接、管径大小

环境监测报告

收集监测数据

水质变化、污染源头

结合现场实际情况,对资料进行验证和补充。实地勘查可能存在排放口的区域,检查是否有排水迹象或异常水流。与周边居民和商户进行沟通交流,了解他们所知道的污水排放情况,获取更多的信息。

通过对资料的综合分析和现场验证,提高排放口初步定位的准确性,为后续的排查工作提供有力支持。

实地巡查走访

组织专业人员对沿岸进行全面的实地巡查,仔细寻找污水排放的迹象,如污水流淌的痕迹、水面的颜色变化、异味等。与周边居民和商户进行深入的走访交流,了解他们日常观察到的污水排放情况,包括排放时间、排放频率、排放特征等。详细记录相关信息,作为排放口定位的重要参考依据。

在巡查过程中,采用徒步、乘船等多种方式,确保能够覆盖沿岸的各个区域。对发现的可疑排放口进行标记和记录,包括其位置、外观特征等。与居民和商户的交流中,注意倾听他们的意见和建议,获取更多的线索。

对收集到的信息进行整理和分析,结合实地巡查的结果,进一步缩小排放口的可能范围,为水下探测排查提供更明确的目标。

水下探测排查

使用先进的水下探测设备,如声呐、水下摄像头等,对水域进行全面排查。重点检查水下是否存在隐蔽的污水排放口,如暗管、涵洞等。对可疑区域进行详细探测,确定排放口的准确位置、大小和形状等信息。

探测设备

适用范围

探测效果

声呐

大面积水域

发现水下物体轮廓

水下摄像头

近距离观察

清晰显示排放口情况

在探测过程中,制定详细的探测计划,合理安排探测路线和时间。对探测数据进行实时分析和处理,及时发现异常情况。对于发现的排放口,进行拍照、录像等记录,为后续的治理工作提供直观的资料。

根据水下探测排查的结果,准确确定污水排放口的位置和特征,为制定治理方案提供重要依据。

排放口详细核查

结构特征检查

仔细观察排放口的外观结构,详细记录其形状、大小、材质等特征。检查排放口是否存在破损、堵塞、腐蚀等情况,评估其对排放效果和周边环境的影响。分析排放口的建设材质,判断其使用寿命和稳定性,为后续的维护和改造提供参考。

对于排放口的形状和大小,采用精确的测量工具进行测量,确保数据的准确性。对破损、堵塞等问题进行详细记录,并分析其产生的原因。对于不同材质的排放口,了解其性能特点和适用范围,评估其在当前环境下的耐久性。

根据结构特征检查的结果,制定相应的维护和改造方案,确保排放口能够正常运行,减少对环境的污染。

排放类型确定

通过采集水样和观察排放现象,准确确定排放口的排放类型。判断是生活污水、工业废水还是混合污水排放,分析排放类型对水质的影响程度。对采集的水样进行实验室检测,分析其中的污染物成分和含量,为制定治理方案提供科学依据。

在采集水样时,选择合适的采样位置和采样时间,确保水样能够代表排放口的实际排放情况。观察排放现象,如排放的颜色、气味、流量等,初步判断排放类型。对检测结果进行深入分析,评估排放类型对周边水域生态环境的影响。

根据排放类型的确定结果,采取针对性的治理措施,如对生活污水进行处理后排放、对工业废水进行达标治理等,减少对水质的污染。

排放规律监测

连续对排放口的排放情况进行监测,详细记录排放时间、排放量、排放浓度等数据。分析排放规律,判断是否存在间歇性排放、异常排放或超标排放等情况。根据排放规律,制定相应的监测和治理计划,确保排放口能够稳定达标排放。

采用自动化监测设备对排放情况进行实时监测,提高监测数据的准确性和及时性。对监测数据进行统计分析,绘制排放曲线,直观展示排放规律。对于发现的异常排放情况,及时进行调查和处理,找出原因并采取相应的措施进行整改。

根据排放规律监测的结果,优化治理方案,加强对排放口的监管力度,保障周边水域的水质安全。

排放口水质检测

检测指标确定

根据排放类型和环境要求,科学确定水质检测指标。常规检测指标包括酸碱度(pH值)、化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、氨氮、悬浮物等。针对特定的污染源,增加相应的检测指标,如重金属、有毒有害物质等。

在确定检测指标时,充分考虑排放口的特点和周边环境的敏感程度。对于生活污水排放口,重点检测与生活污染相关的指标;对于工业废水排放口,根据其行业特点和生产工艺,确定相应的特征污染物检测指标。

定期对检测指标进行评估和调整,确保检测指标能够准确反映排放口的水质状况,为治理决策提供可靠依据。

采样方法选择

采用科学合理的采样方法,确保采集的水样具有代表性。根据排放口的水流情况、排放规律和检测要求,选择合适的采样位置和采样频次。对采集的水样进行妥善保存和运输,避免样品受到污染或发生变化。

排放口情况

采样位置

采样频次

稳定排放

排放口中心

每天一次

间歇性排放

排放高峰期

多次采样

复杂水流

多点采样

增加采样次数

在采样过程中,严格按照相关标准和规范进行操作。使用专业的采样设备,确保采样的准确性和可靠性。对采集的水样进行编号和记录,注明采样时间、地点、采样人等信息。

及时将采集的水样送往实验室进行检测,确保检测结果的及时性和准确性。

检测结果分析

对水质检测结果进行全面、深入的分析,评估污染物的含量和超标情况。将检测结果与相关的水质标准进行对比,判断排放口是否达标排放。根据分析结果,提出针对性的治理建议和措施,如调整处理工艺、加强监管力度等。

在分析过程中,采用统计学方法对检测数据进行处理,计算污染物的平均值、最大值、最小值等指标。绘制污染物浓度变化曲线,直观展示污染物的排放趋势。对于超标排放的污染物,深入分析其产生的原因,找出污染源和治理的关键环节。

根据分析结果,制定详细的治理方案,明确治理目标、治理措施和治理期限。定期对治理效果进行评估和监测,及时调整治理方案,确保排放口能够稳定达标排放。

人为活动频繁区记录

活动区域识别

观察统计分析

在不同的时间段对区域进行全面的观察和统计,详细记录人员流量、活动类型和活动频率等信息。分析活动规律,确定活动频繁的高峰时段和区域。通过长期的观察和统计,建立活动数据库,为后续的管理和规划提供数据支持。

采用现场观察、视频监控等多种方式进行观察和统计。在高峰时段,增加观察人员的数量,确保数据的准确性。对统计数据进行分类整理和分析,绘制人员流量变化曲线和活动类型分布图表,直观展示活动规律。

根据分析结果,合理安排资源,如增加安保人员、调整公共设施的开放时间等,提高区域的管理效率和服务质量。

周边设施判断

仔细检查周边是否存在吸引人群的设施,如公园、商场、学校、医院等。评估这些设施对人员活动的影响程度,分析设施的类型、规模、功能和开放时间等因素与人员活动的关系。根据设施的分布情况,准确确定活动频繁区域的范围。

设施类型

影响程度

活动关联

公园

高

休闲、健身

商场

高

购物、娱乐

学校

中

上学、放学

医院

中

就医、探视

在判断过程中,充分考虑设施的可达性和便利性。对于交通便利、配套设施完善的设施,其对人员活动的吸引力更大。对周边设施进行实地考察,了解其运营情况和人员流量,为准确判断活动频繁区域提供依据。

根据判断结果,优化区域的规划和布局,合理安排公共服务设施和活动空间,提高区域的吸引力和活力。

历史数据参考

参考历史数据,了解该区域以往的人员活动情况,包括人员流量、活动类型、活动时间等方面的变化。对比不同时期的活动数据,分析活动趋势的变化原因,如城市发展、人口增长、设施建设等因素的影响。结合历史数据和现状,准确识别活动频繁区域,为制定科学的管理策略提供参考。

对历史数据进行系统整理和分析,建立历史活动数据库。采用数据分析方法,如趋势分析、相关性分析等,挖掘数据背后的规律和趋势。将历史数据与现状进行对比,找出活动变化的关键点和影响因素。

根据分析结果,预测未来的活动趋势,提前做好应对准备,如调整公共服务资源的配置、优化交通组织等,提高区域的适应性和可持续发展能力。

活动类型记录

活动行为分类

对活动行为进行细致分类,可分为休闲活动、生产活动、交通活动、社交活动等类型。明确各类活动的特点和影响,如休闲活动可能带来人员聚集和垃圾产生,生产活动可能对环境造成污染等。详细记录不同类型活动的发生频率、时间段和活动范围,为后续的管理和调控提供依据。

在分类过程中,采用现场观察、问卷调查等方式收集活动信息。对活动行为进行准确判断和分类,确保分类的科学性和合理性。对记录的数据进行统计分析,绘制活动类型分布图表,直观展示各类活动的比例和变化趋势。

根据活动行为分类的结果,制定针对性的管理措施,如对休闲活动区域加强环境卫生管理、对生产活动进行环保监管等,提高区域的管理效率和环境质量。

活动影响评估

全面评估每种活动对夹河水质、生态环境、公共安全等方面的影响。分析活动是否导致垃圾增多、水质恶化、生态破坏、交通拥堵等问题。根据影响程度,制定相应的管控措施,如限制活动规模、调整活动时间、加强监管力度等,减少活动对环境和公共利益的负面影响。

采用环境监测、数据分析等方法对活动影响进行评估。对活动前后的环境指标进行对比分析,评估活动对环境的影响程度。对活动引发的问题进行深入调查,找出问题的根源和关键环节。

根据评估结果,建立活动影响预警机制,及时发现和处理潜在的问题。加强对活动的管理和引导,促进活动与环境的和谐发展。

活动趋势分析

深入分析活动类型的变化趋势,判断是否有新的活动出现或原有活动的规模、频率发生变化。关注活动频率和强度的变化,及时调整管控策略,以适应活动的发展需求。预测活动的发展趋势,为后续的治理和规划提供参考,提前做好资源配置和设施建设等方面的准备。

采用时间序列分析、趋势预测等方法对活动数据进行分析。对活动趋势进行长期跟踪和监测,及时发现趋势的转折点和变化规律。结合社会经济发展趋势和政策导向,预测活动的未来发展方向。

根据分析和预测结果,制定灵活的管控策略,如优化公共服务设施的布局、调整交通组织方案等,提高区域的适应性和可持续发展能力。

活动时间规律总结

日时间规律分析

详细分析每天不同时间段的活动情况,确定一天中活动最频繁的时段。观察活动在工作日和休息日的差异,如工作日可能以工作、上学等活动为主,休息日则以休闲、购物等活动为主。根据分析结果,合理安排公共服务资源和管理力量,提高服务效率和管理水平。

采用实时监测、数据分析等方法对活动时间进行记录和分析。绘制日活动时间分布曲线,直观展示活动的高峰和低谷时段。对工作日和休息日的活动数据进行对比分析,找出差异和规律。

根据日时间规律分析的结果,调整公共设施的开放时间、优化交通运营方案等,满足不同时间段的活动需求。

周时间规律总结

总结一周内不同日期的活动规律,判断哪些天活动较为频繁。分析周内活动规律的变化原因,如周末、节假日等因素的影响。根据总结结果,合理安排资源和活动计划,提高区域的运营效率和吸引力。

对一周内的活动数据进行统计分析,绘制周活动时间分布图表。对比不同日期的活动情况,找出活动频繁的日期和时间段。分析活动规律变化的原因,结合社会文化、经济等因素进行综合考虑。

根据周时间规律总结的结果,调整公共服务的供给模式、开展针对性的营销活动等,提高区域的经济效益和社会效益。

季节时间规律研究

研究不同季节的活动时间规律,分析季节变化对活动的影响。如春季可能适合户外活动,夏季可能以室内活动为主,秋季可能有更多的文化活动,冬季可能受寒冷天气影响活动减少。根据季节规律,调整巡查和管控计划,合理安排资源和活动。

收集多年的活动数据,按照季节进行分类整理和分析。绘制季节活动时间分布曲线,直观展示不同季节的活动特点和变化趋势。分析季节变化对活动的影响机制,如气温、光照、节假日等因素的作用。

根据季节时间规律研究的结果,制定季节性的管理策略,如在春季增加户外活动设施的维护和管理、在夏季加强室内活动场所的安全监管等,提高区域的适应性和服务质量。

电子化巡查台账建立

台账格式设计

基本信息字段

设置巡查时间、巡查人员、巡查区域等基本信息字段,确保信息能够准确记录巡查的基本情况。采用时间戳和人员编号等方式,提高信息的准确性和唯一性,方便后续的查询和统计。在设计字段时,充分考虑信息的完整性和实用性,避免冗余和不必要的信息。

巡查时间精确到具体的日期和时间,以便准确掌握巡查的时间节点。巡查人员使用唯一的编号进行标识,便于区分和管理。巡查区域明确具体的范围和边界,确保巡查工作的针对性和有效性。

定期对基本信息字段进行评估和优化,根据实际需求进行调整和完善,提高台账的管理效率和质量。

问题记录字段

设计发现的问题及处理情况的记录字段,详细描述问题的类型、位置、严重程度等信息。记录处理措施和处理结果,确保问题能够得到及时、有效的解决,并且具有可追溯性。在描述问题时,使用准确、清晰的语言,避免模糊和歧义。

问题类型按照环境问题、安全问题、设施损坏等进行分类,便于统计和分析。问题位置精确到具体的地点和坐标,方便后续的处理和跟踪。严重程度根据问题的影响范围和危害程度进行评估,分为轻度、中度和重度。

对处理措施和处理结果进行详细记录,包括采取的具体行动、处理时间、处理人员等信息。定期对问题记录进行总结和分析,找出问题的高发区域和主要类型,为制定针对性的治理措施提供依据。

格式布局优化

优化台账的格式布局,提高信息的可读性和易用性。采用表格形式,清晰展示各项信息,使巡查人员能够快速准确地记录和查询信息。设置不同颜色和字体,突出重点信息,如问题的严重程度、处理结果等,便于管理人员快速掌握关键信息。

在表格设计中,合理安排列宽和行高,确保信息能够完整显示。使用简洁明了的表头和标签,便于理解和操作。对于重点信息,采用加粗、变色等方式进行突出显示,增强视觉效果。

定期对格式布局进行评估和调整,根据巡查人员的反馈和实际使用情况进行优化,提高台账的用户体验和管理效率。

巡查信息录入

实时录入要求

巡查人员在完成巡查后,立即将信息录入台账,确保信息的及时性和准确性。采用移动设备或现场终端进行录入,提高录入效率,减少人为错误。在录入过程中,严格按照台账的格式和要求进行操作,确保信息的完整性和规范性。

移动设备或现场终端具备实时上传功能,能够将录入的信息及时传输到台账系统中。巡查人员在录入信息时,仔细核对各项数据,确保准确无误。对于一些重要信息,如问题描述、处理措施等,要求详细、清晰,便于后续的查询和分析。

定期对录入的信息进行检查和审核,发现错误及时更正,确保台账信息的质量。

审核校对机制

建立审核校对机制,对录入的信息进行严格审核。检查信息的完整性和准确性,包括基本信息、问题记录、处理情况等方面。发现错误及时更正,确保台账信息的质量和可靠性。

审核人员具备专业的知识和经验,能够准确判断信息的真实性和合理性。在审核过程中,采用对比、核实等方法,对录入的信息进行仔细检查。对于一些不确定的信息,及时与巡查人员进行沟通和确认。

建立审核记录,详细记录审核的时间、审核人员、审核结果等信息。定期对审核情况进行总结和分析,找出存在的问题和不足,不断完善审核校对机制。

数据备份管理

定期对台账数据进行备份,防止数据丢失。选择可靠的存储介质和备份方式,如外部硬盘、云存储等。建立数据恢复机制,确保在需要时能够及时恢复数据,保障台账系统的正常运行。

备份周期

存储介质

恢复方式

每天

外部硬盘

自动恢复

每周

云存储

手动恢复

在备份过程中,严格按照备份计划进行操作,确保数据的完整性和安全性。对备份数据进行定期检查和测试,确保其可用性。在数据恢复时,能够快速、准确地恢复到最新状态,减少对工作的影响。

定期对数据备份管理机制进行评估和优化,根据实际情况调整备份周期、存储介质和恢复方式等,提高数据的安全性和可靠性。

台账查询与分析

多条件查询设置

设置多种查询条件,满足不同的查询需求。支持按时间范围、巡查人员、问题类型、巡查区域等条件组合查询。提供快速查询和高级查询功能,提高查询效率,方便用户快速获取所需信息。

查询条件

查询方式

适用场景

时间范围

日期选择

查找特定时间段的记录

巡查人员

人员编号

查看特定人员的巡查记录

问题类型

下拉菜单

筛选特定类型的问题

巡查区域

地图定位

查询特定区域的巡查情况

在查询界面设计中,采用简洁明了的操作方式,方便用户输入查询条件。快速查询功能能够根据用户输入的关键词,快速定位相关记录。高级查询功能允许用户进行更复杂的条件组合查询,满足个性化的查询需求。

定期对查询功能进行优化和升级,根据用户的反馈和实际使用情况,增加新的查询条件和查询方式,提高查询的准确性和便捷性。

统计分析功能开发

开发统计分析功能,对查询结果进行全面统计。生成各类统计报表和图表,如问题数量统计报表、问题类型分布图表、巡查人员工作量统计图表等,直观展示数据的分布和变化趋势。分析数据趋势和规律,为决策提供科学参考。

统计报表和图表采用可视化的方式呈现,便于用户快速理解和分析数据。通过对数据的统计分析,能够发现问题的高发区域、主要类型和变化趋势,为制定针对性的治理措施提供依据。

定期对统计分析功能进行评估和改进,根据实际需求增加新的统计指标和分析方法,提高统计分析的准确性和实用性。

数据挖掘应用

运用数据挖掘技术,深入挖掘台账数据的价值。发现潜在的问题和规律,如问题的关联关系、巡查效果的影响因素等。为环境治理和管理提供更有针对性的建议,提高治理效率和管理水平。

采用数据挖掘算法,如关联规则挖掘、聚类分析等,对台账数据进行分析。通过挖掘数据背后的隐藏信息,能够发现一些不易察觉的问题和规律。根据挖掘结果,制定相应的治理策略和管理措施,提高环境治理的精准性和有效性。

定期对数据挖掘应用进行评估和优化,根据实际情况调整挖掘算法和分析方法,提高数据挖掘的效果和应用价值。

重点区域图文档案

问题区域现场拍照

沿岸垃圾点拍摄

多角度记录垃圾

为全面呈现沿岸垃圾状况,从多个角度进行拍摄。正面拍摄可直观展示垃圾的整体外观,侧面拍摄能补充垃圾的侧面形态,顶部拍摄则能清晰呈现垃圾的堆积范围。拍摄时,仔细记录垃圾的堆积高度和范围,这能为后续清理工作提供重要参考,帮助合理安排人力和物力。同时,留意捕捉垃圾中的特殊物品,如危险废弃物、大型物件等,因为这些物品的处理方式可能与普通垃圾不同。此外,记录垃圾与周边设施的相对位置,如垃圾桶、道路等,有助于明确垃圾的来源和影响范围。

拍摄角度

拍摄重点

作用

正面

垃圾整体外观

直观展示垃圾情况

侧面

垃圾侧面形态

补充垃圾细节

顶部

垃圾堆积范围

明确清理规模

特殊物品

危险废弃物、大型物件等

确定特殊处理方式

周边设施

垃圾桶、道路等

判断垃圾来源和影响

关联周边环境

拍摄沿岸垃圾时,注重关联周边环境至关重要。拍摄垃圾与水源的距离和连接情况,能评估垃圾对水质的潜在影响,若垃圾靠近水源或与水源有直接连接,可能会导致水源污染。记录垃圾与居民点的位置关系,可了解居民的生活环境受影响程度,距离居民点近的垃圾会给居民带来不便和健康隐患。捕捉垃圾周围的植被状况,能判断垃圾对生态环境的破坏程度,如植被枯萎、死亡等现象可能与垃圾污染有关。拍摄垃圾与公共设施的接触情况,如是否堵塞排水口等,有助于发现垃圾对公共设施正常运行的影响。

聚焦垃圾细节

聚焦垃圾细节,能更深入了解垃圾状况。拍摄垃圾的腐烂迹象,如发霉、变色等,可判断垃圾的存放时间和对环境的危害程度。捕捉垃圾散发的异味情况,通过照片辅助描述气味特征,能为后续处理提供依据。记录垃圾中的有害物质,如化学药品、电池等,这些物质需要特殊处理,以避免对环境造成更大的污染。拍摄垃圾的包装和标识,便于追踪垃圾的来源,有助于采取针对性的措施减少垃圾产生。

跟踪时段变化

对沿岸垃圾点进行时段跟踪拍摄,能观察到垃圾的动态变化。在不同日期和时间点拍摄,可记录垃圾的增减情况,分析垃圾产生的规律。记录垃圾的清理频率和效果,能评估清理工作的及时性和有效性。捕捉垃圾在不同季节的变化特征,如冬季的积雪覆盖、夏季的蚊虫滋生等,有助于制定更合理的清理计划。拍摄垃圾点周边环境在垃圾清理前后的对比情况,能直观展示清理工作的成效。

拍摄时段

观察重点

作用

不同日期和时间

垃圾增减情况

分析垃圾产生规律

清理前后

周边环境变化

评估清理效果

不同季节

垃圾变化特征

制定清理计划

清理频率

清理效果

评估清理及时性

污水排放口拍摄

定位排放口位置

精确拍摄污水排放口的位置,对于后续的环境治理至关重要。首先,要拍摄排放口与周边地标物的相对位置,如附近的建筑物、桥梁等,这样能在地图上准确找到排放口的位置。记录排放口所在的街道、路段等信息,方便后续查找和管理。拍摄排放口的周边环境,如是否靠近工厂、居民区等,有助于分析污水排放的来源和影响范围。标记排放口的编号或标识,便于对排放口进行统一管理和识别。

记录污水特征

拍摄污水时,详细记录其特征是关键。观察污水的颜色变化,如黑色、黄色、浑浊等,不同颜色的污水可能代表不同的污染类型。通过照片估算污水的流量大小,这能为评估污水排放对环境的影响提供依据。捕捉污水中的杂质和悬浮物,如泥沙、泡沫等,这些物质可能会对水体生态造成破坏。记录污水的气味情况,为污染程度评估提供参考,刺鼻的气味往往意味着较高的污染程度。

捕捉周边环境

拍摄污水排放口周边环境,能全面了解污水排放的影响。拍摄排放口周边的土壤状况,查看是否有污染痕迹,如土壤变色、变硬等。记录排放口附近的植被生长情况,判断污水对植物的影响,如植被枯萎、生长不良等。捕捉排放口周边的水体状况,如是否有异味、是否有藻类生长等,这些都是水体污染的重要指标。拍摄排放口与周边建筑物的距离和关系,了解对居民生活的影响,如是否会导致室内有异味、影响居民的正常出行等。

周边环境因素

观察重点

影响评估

土壤状况

污染痕迹

判断土壤污染程度

植被生长情况

枯萎、生长不良等

评估对植物的影响

水体状况

异味、藻类生长等

判断水体污染情况

周边建筑物

距离和关系

了解对居民生活的影响

分析排放规律

在不同时间段拍摄污水排放口,能分析出排放的时间规律。记录排放口在工作日和休息日的排放差异,可能会发现排放与工厂的生产活动有关。捕捉排放口在不同季节的排放变化,如雨季和旱季的差异,有助于了解自然因素对污水排放的影响。分析排放口的排放是否与周边工厂的生产活动有关,为确定污染源头提供线索。

拍摄时段

观察重点

分析目的

不同时间段

排放时间规律

了解排放特点

工作日和休息日

排放差异

判断与生产活动的关系

不同季节

排放变化

分析自然因素的影响

周边工厂生产活动

排放关系

确定污染源头

人为活动区域拍摄

捕捉活动场景

拍摄夹河周边人为活动区域,能了解人们的活动情况和对环境的影响。拍摄人们在夹河周边的休闲活动,如散步、钓鱼等,记录活动的类型和频率。记录人们在活动区域的垃圾丢弃行为,如乱扔烟头、食品包装等,这有助于分析垃圾的来源和分布。捕捉人们在活动区域的破坏生态行为,如采摘花草、破坏植被等,以便采取相应的措施进行制止。拍摄活动区域的人群密度和分布情况,了解人员流动规律,为环境管理提供依据。

活动场景

观察重点

作用

休闲活动

活动类型和频率

了解人们的活动情况

垃圾丢弃行为

垃圾类型和分布

分析垃圾来源

破坏生态行为

行为类型和程度

采取制止措施

人群密度和分布

人员流动规律

为环境管理提供依据

记录垃圾状况

拍摄人为活动区域的垃圾状况,能评估垃圾污染程度。拍摄活动区域的垃圾种类和数量,判断污染的严重程度。观察垃圾的分布情况,如是否集中在某些区域,以便有针对性地进行清理。捕捉垃圾的来源特征,如是否来自周边的商铺、摊贩等,有助于采取措施减少垃圾产生。记录垃圾在不同时间段的变化情况,分析垃圾产生的高峰期,合理安排清理工作。

观察内容

观察重点

作用

垃圾种类和数量

污染严重程度

评估污染状况

垃圾分布情况

集中区域

有针对性清理

垃圾来源特征

周边商铺、摊贩等

减少垃圾产生

不同时间段变化

垃圾产生高峰期

合理安排清理工作

评估环境影响

对人为活动区域的环境影响进行评估,有助于采取有效的保护措施。拍摄活动区域的植被破坏情况,如草坪踩踏、树木砍伐等,判断生态破坏程度。记录活动区域的水体污染情况,如是否有垃圾漂浮、水质变色等,了解对水体生态的影响。捕捉活动区域的噪音污染情况,如是否有大声喧哗、车辆鸣笛等,评估对居民生活的影响。评估活动区域的环境承载能力,判断是否需要采取措施进行管理,如限制人流量、加强环境监管等。

分析活动规律

在不同时间段拍摄人为活动区域,能分析出人员活动的规律。观察人员流量的变化规律,了解高峰和低谷时段。记录不同季节活动区域的活动类型和频率差异,分析季节因素对活动的影响。捕捉活动区域在节假日和工作日的人员分布情况,为环境管理提供参考。分析活动区域的人员活动与周边设施的使用关系,如公园、餐厅等,以便合理规划设施的使用和管理。

拍摄时段

观察重点

分析目的

不同时间段

人员流量变化规律

了解高峰和低谷时段

不同季节

活动类型和频率差异

分析季节因素的影响

节假日和工作日

人员分布情况

为环境管理提供参考

周边设施使用关系

活动与设施的关联

合理规划设施使用和管理

污染点位精准定位

结合地图标记

精准匹配点位

为准确确定污染点位,采用地理信息系统(GIS)技术,将照片中的污染点位与地图上的坐标进行精确匹配。利用卫星地图和航拍影像,辅助确定污染点位的准确位置,提高定位的准确性。结合现场的地标物和地形特征,进一步验证污染点位的定位准确性,确保点位信息的可靠性。对定位结果进行多次核对和修正,避免因误差导致的错误定位。

定位方法

作用

地理信息系统(GIS)技术

精确匹配坐标

卫星地图和航拍影像

辅助确定位置

现场地标物和地形特征

验证定位准确性

多次核对和修正

确保点位信息可靠

详细标注信息

在地图上为每个污染点位添加详细的文字说明,包括污染类型、严重程度等,这有助于快速了解污染情况。标注污染点位附近的敏感区域,如水源地、居民区等,提醒相关人员采取保护措施。记录污染点位的发现时间和处理情况,便于跟踪和管理,确保污染问题得到及时解决。利用不同颜色和符号在地图上区分不同类型的污染点位,使地图更加直观清晰。

高效查找点位

利用地图的搜索功能,输入污染点位的相关信息,能快速定位到目标点位,节省查找时间。通过地图的缩放和平移操作,从宏观和微观层面查看污染点位的分布情况,全面了解污染状况。设置地图的图层显示,只显示特定类型的污染点位,提高查找效率,避免无关信息的干扰。利用地图的导航功能,规划前往污染点位的最佳路线,方便工作人员到达现场。

地图功能

作用

搜索功能

快速定位目标点位

缩放和平移操作

全面查看污染分布

图层显示设置

提高查找效率

导航功能

规划最佳路线

合理规划路线

根据地图上污染点位的分布,规划巡查人员的最佳巡查路线,能提高工作效率。考虑路线的合理性和可行性,避免重复和绕路,减少巡查时间和成本。结合交通状况和地形条件,优化巡查路线,确保巡查人员能够顺利到达各个污染点位。根据不同的巡查任务和重点区域,灵活调整巡查路线,以适应实际工作的需要。

使用定位设备

选择合适设备

选用具有高精度定位功能的GPS设备或北斗定位设备,能确保污染点位定位的准确性。考虑设备的抗干扰能力和信号接收稳定性,保证在复杂环境下也能准确定位。选择操作简单、易于携带的定位设备,方便巡查人员使用,提高工作效率。根据项目需求和预算,合理选择定位设备的型号和品牌,确保设备满足工作要求。

保证定位精度

在使用定位设备前,进行校准和调试,确保定位精度符合要求。选择开阔、无遮挡的位置进行定位,避免信号干扰,提高定位的准确性。多次测量取平均值,减少误差,提高定位的可靠性。与已知坐标的控制点进行比对,验证定位结果的准确性,确保定位信息的可信度。

记录详细数据

使用定位设备时,记录详细的数据信息至关重要。记录定位设备的经纬度、海拔高度、定位时间等信息,这些数据能为后续的分析和管理提供依据。保存定位数据的原始文件,以备后续查询和分析,确保数据的完整性和可追溯性。将定位数据与污染点位的相关信息进行关联,如照片、描述等,方便全面了解污染点位的情况。定期备份定位数据,防止数据丢失,保证数据的安全性。

关联照片信息

在拍摄污染点位照片时,同时记录定位设备的信息,如经纬度、拍摄时间等,能将照片与具体的位置和时间关联起来。利用图像处理软件或专业工具,将定位信息嵌入到照片的元数据中,方便后续查看和分析。通过照片的元数据,可以快速获取污染点位的位置信息,提高工作效率。在查看照片时,能够直观地了解污染点位的地理位置,为环境治理提供更准确的信息。

现场坐标复核

实地验证坐标

巡查人员携带定位设备到达标记的污染点位现场,进行实地测量。将测量得到的坐标与标记的坐标进行对比,检查是否一致。在现场寻找明显的地标物,如建筑物、树木等,作为参考点进行坐标验证。对坐标差异较大的点位,进行多次测量和验证,确保准确性。

验证步骤

操作内容

作用

实地测量

携带定位设备到现场测量坐标

获取实际坐标

对比坐标

将测量坐标与标记坐标对比

检查坐标一致性

寻找地标物

在现场寻找明显地标物作为参考

辅助验证坐标

多次测量验证

对坐标差异大的点位多次测量

确保坐标准确性

对比地标参考

观察污染点位周边的地标物与坐标的相对位置关系。根据地标物的实际位置,判断坐标标记是否合理。记录地标物与污染点位的距离和方向,作为坐标复核的依据。如果地标物与坐标存在明显偏差,重新评估坐标的准确性。

对比内容

操作方法

作用

地标物与坐标关系

观察相对位置关系

判断坐标合理性

地标物实际位置

确定地标物位置

辅助评估坐标

距离和方向记录

记录地标物与污染点位的距离和方向

作为复核依据

偏差处理

地标物与坐标偏差大时重新评估

确保坐标准确

记录复核情况

详细记录坐标复核的过程和结果,包括测量数据、对比情况等。分析坐标差异的原因,如测量误差、地图标注错误等。记录复核过程中发现的其他问题,如污染情况的变化等。将复核记录整理成文档,便于后续查阅和分析。

处理复核结果

如果坐标复核结果误差在允许范围内,确认坐标有效。对于误差较大的坐标,进行重新定位和标记。根据复核结果,对相关的地图信息和档案资料进行更新。总结坐标复核过程中的经验教训,改进定位和标记方法。

溯源数据整理归档

分类整理数据

按污染类型分类

将溯源数据按照垃圾污染、污水排放、生态破坏等不同类型进行分类。对每种污染类型的数据进行单独整理和存储,便于管理和分析。为不同类型的污染数据设置不同的文件夹或标签,使其更易于区分。根据污染类型的特点,制定相应的数据整理规则,确保数据的规范性和一致性。

细分污染数据

在同一污染类型下,进一步细分数据。按照时间顺序对数据进行排序,能清晰了解污染的发展趋势。根据污染发生的地点,对数据进行区域划分,有助于分析不同区域的污染情况。将数据按照严重程度进行分级,如轻度污染、中度污染、重度污染等,便于采取针对性的治理措施。对细分后的数据进行编号或命名,方便管理和查询。

建立分类目录

创建数据分类的树形目录结构,清晰展示数据的层次关系。在目录中为每个分类设置详细的描述和说明,方便理解和使用。定期对分类目录进行更新和维护,确保数据的准确性和完整性。利用电子表格或数据库软件,对分类目录进行管理和存储,提高管理效率。

操作内容

作用

创建树形目录结构

清晰展示数据层次

设置详细描述说明

方便理解使用数据

定期更新维护

确保数据准确完整

利用软件管理存储

提高管理效率

筛选无效数据

对溯源数据进行筛选,去除无效数据。检查数据的完整性,去除缺少关键信息的数据,确保数据的可用性。对比重复的数据,保留最新或最准确的记录,避免数据冗余。识别和移除与污染溯源无关的数据,如错误拍摄的照片等,提高数据的质量。对筛选后的数据进行备份,防止数据丢失。

建立电子档案

录入数据信息

将分类整理后的数据逐笔录入电子档案系统。确保数据的准确性和完整性,核对录入信息与原始数据一致。为数据添加必要的描述和备注,方便后...

烟台市生态环境局芝罘分局新夹河大桥国考断面水域水生植物清理项目投标方案.docx