中心安监处和引航站采购技术测试和分析服务投标方案

第一章 服务的技术规格及要求

9

第一节 码头结构破损检测

9

一、 水上结构破损情况检查

9

二、 水下结构破损探模作业

22

三、 附属设施损坏状况核查

39

第二节 变形变位检测

51

一、 水平位移监测方案实施

51

二、 垂直沉降观测作业

65

三、 变位数据处理与分析

82

第三节 混凝土结构耐久性检测

94

一、 砼构件强度回弹检测

94

二、 钢筋保护层厚度测定

112

三、 混凝土碳化深度检测

128

四、 钢筋锈蚀电位测试

135

第四节 技术状态评定

147

一、 结构安全性综合评估

147

二、 耐久性性能评估报告

163

三、 使用功能适用性评价

173

第五节 检测服务工作内容响应

189

一、 现场检测作业规范执行

189

二、 检测成果文件编制要求

212

三、 质量责任保障机制建立

227

第六节 检测服务人员要求响应

242

一、 项目团队人员配置方案

242

二、 现场负责人资质条件

259

三、 人员岗位资质证明材料

271

第七节 试验检测仪器设备响应

286

一、 结构检测仪器配置清单

286

二、 测量仪器设备状况

295

第八节 交通工具响应

307

一、 现场检测交通保障方案

307

二、 设备物资运输安排

319

三、 交通服务响应效率

330

第二章 检测专项服务质量保证措施方案

350

第一节 前期准备工作

350

一、 技术交底与现场勘查规划

350

二、 检测设备与防护装备筹备

365

三、 检测范围与标准明确

379

四、 检测时间与运营协调

394

五、 检测人员专项培训

400

第二节 检测任务分配

411

一、 检测项目任务划分

411

二、 岗位职责分工明确

421

三、 现场工作协调机制

431

四、 任务分配台账管理

442

五、 应急人员配置方案

450

第三节 检测过程品质保证

465

一、 仪器设备状态管控

465

二、 检测标准执行规范

475

三、 数据采集与复核机制

488

四、 关键检测节点监督

497

五、 数据处理与质量追溯

515

第四节 措施方案适用性

527

一、 码头结构特点适配性

527

二、 操作流程与协作机制

538

三、 特殊项目专项方案

554

四、 方案评审与确认流程

570

五、 现场反馈与方案优化

575

第三章 拟投入检测服务人员的专业配置方案

586

第一节 人员数量配置

586

一、 检测服务人员数量标准

586

二、 人员调配管理规定

597

第二节 现场负责人资质

606

一、 负责人持证要求

606

二、 负责人工作经历

623

三、 负责人职责分工

647

第三节 人员名单及资质证明

664

一、 检测人员基本信息

664

二、 人员单位归属证明

678

第四节 人员稳定性保障措施

696

一、 人员管理机制建设

696

二、 人员变更应对方案

705

第五节 人员培训与能力保障

722

一、 岗前培训计划安排

722

二、 技术能力提升机制

741

三、 能力胜任保障措施

750

第四章 投入仪器设备的检定校准情况

768

第一节 仪器设备清单

768

一、 拟投入检测仪器设备基本信息

768

二、 设备来源及保管状况

777

第二节 设备检定校准状态

791

一、 设备检定校准证书信息

791

二、 设备有效期管理方案

804

第三节 佐证材料准备

811

一、 设备权属证明材料

811

二、 检定校准材料整理

818

第五章 便捷服务方案

822

第一节 原材料送达便捷性

822

一、 运输路线科学规划

822

二、 专人对接材料流转

831

第二节 检测措施方案

841

一、 样品检测全流程管理

841

二、 检测时间精准安排

849

三、 异常样品处理机制

856

四、 检测结果闭环管理

864

第三节 服务响应机制

871

一、 项目专用对接通道

871

二、 现场与实验室协作

877

三、 特殊情况服务保障

887

第四节 信息化服务支持

896

一、 样品流转信息化系统

896

二、 采购人信息查询服务

903

三、 系统操作技术支持

909

第六章 确保试验检测数据真实客观准确的措施方案

917

第一节 试验检测总体安排

917

一、 检测流程规范化设计

917

二、 操作规程制定依据

921

三、 质量控制机制建设

925

四、 监督复核责任分工

928

第二节 样品采集代表性措施

932

一、 采样方案科学制定

932

二、 采样工具方法标准

939

三、 采样人员资质管理

944

四、 采样过程记录规范

950

五、 样品运输保存措施

956

第三节 实验室环境控制措施

959

一、 温湿度控制体系

959

二、 环境监测管理规范

965

三、 实验室清洁管理

969

四、 仪器设备维护校准

976

五、 样品存放区管理

980

第四节 数据真实性和准确性保障

985

一、 现场数据记录规范

986

二、 数据录入复核机制

989

三、 信息化管理系统应用

993

四、 数据审核制度建设

998

五、 异常数据复检流程

1001

第五节 人员培训与责任落实

1004

一、 专业技能培训体系

1004

二、 岗位职责分工明确

1009

三、 内部质量评审机制

1015

四、 错误纠正预防措施

1018

五、 责任意识强化措施

1023

第七章 现场检测服务工作结束后出具检测结果和报告的时间及措施方案

1029

第一节 报告出具时间安排

1029

一、 检测结果分析周期规划

1029

二、 时间节点监督落实机制

1036

第二节 报告编制流程与措施

1041

一、 检测报告结构内容规范

1041

二、 专业技术人员资质配置

1047

三、 标准化报告管理体系

1053

第三节 数据处理与信息化管理

1060

一、 检测数据采集处理系统

1061

二、 数据安全保障机制建设

1068

三、 专业数据管理人员配置

1075

第四节 沟通与反馈机制

1083

一、 采购人需求对接机制

1083

二、 疑问反馈快速响应体系

1091

三、 报告内容调整补充规范

1099

第八章 售后服务承诺

1106

第一节 售后服务机制

1106

一、 专门对接服务安排

1106

二、 全天候服务热线保障

1113

三、 售后服务流程规范

1120

四、 异议处理响应机制

1125

第二节 质量承诺保障

1133

一、 检测标准规范执行

1133

二、 检测偏差责任承担

1142

三、 质量服务保障期限

1148

四、 保障期内复检配合

1155

第三节 响应时效安排

1161

一、 服务请求响应时效

1162

二、 现场处理人员到达

1167

三、 处理记录报告提交

1171

四、 售后服务回访跟踪

1176

服务的技术规格及要求

码头结构破损检测

水上结构破损情况检查

码头水上部分破损位置记录

确定记录标准

遵循水运标准

严格依照水运工程质量检验评定标准,开展码头水上部分破损位置记录工作,确保记录的规范性和准确性。参考港口工程结构可靠性设计统一标准,使记录符合行业规范要求,为后续评估提供可靠依据。依据混凝土结构设计规范,明确结构破损的具体判定指标,如裂缝宽度、构件变形程度等,从而更精准地记录破损位置。

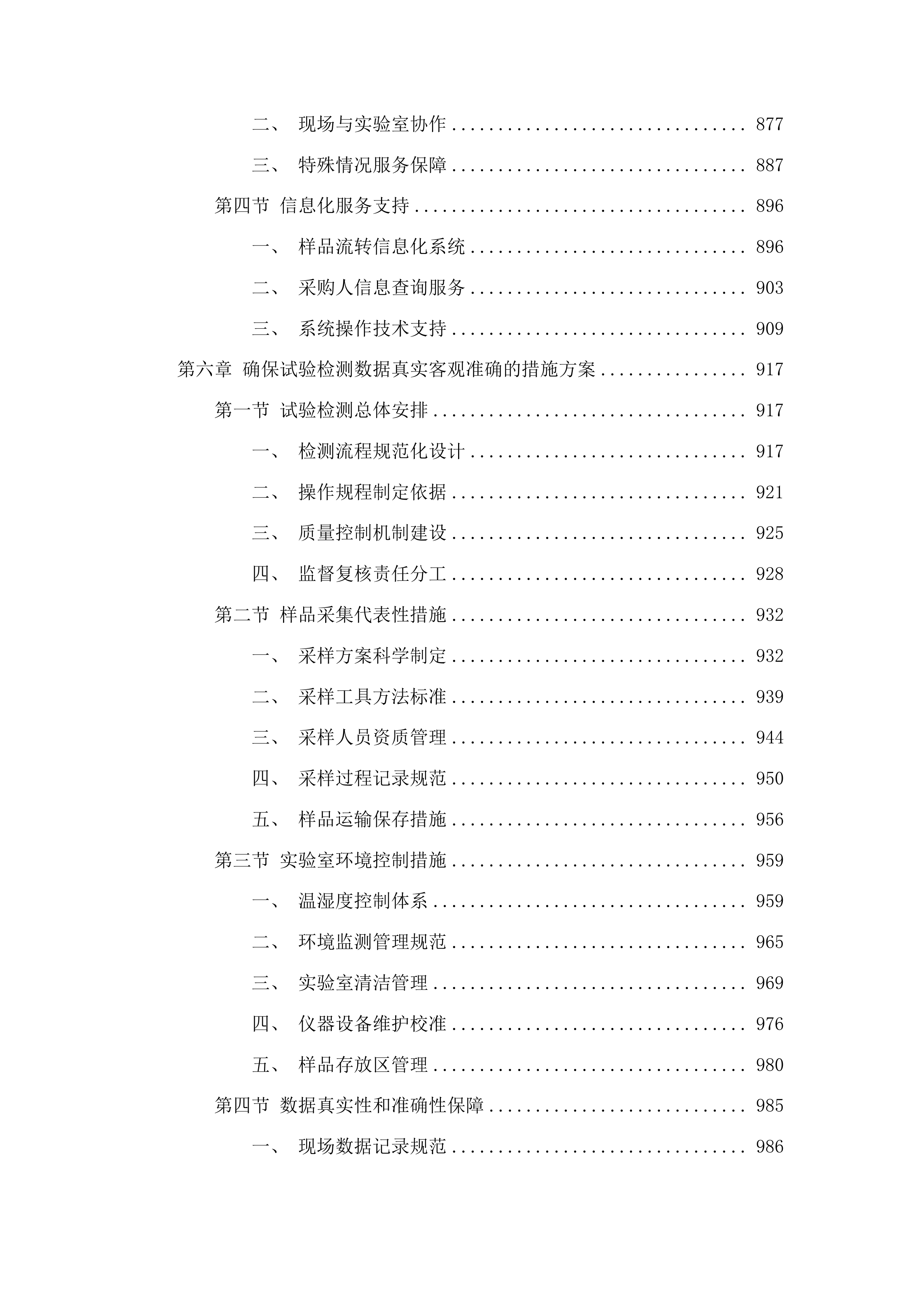

契合结构特点

根据高桩梁板结构的受力特性,重点关注梁、板、桩等关键部位的破损情况。针对不同构件,制定相应的破损位置记录方法。对于梁,记录其跨中、支座处的破损;对于板,留意板角、板边的损坏;对于桩,关注桩顶、桩身的破损。考虑结构的连接节点,详细记录节点处的破损位置和程度,如下表所示:

梁跨中破损

构件类型

关键记录部位

记录内容

梁

跨中、支座处

裂缝宽度、长度,混凝土剥落情况

板

板角、板边

破损面积、深度,钢筋外露情况

桩

桩顶、桩身

裂缝走向、倾斜程度,桩身完整性

连接节点

节点处

焊缝开裂情况,螺栓松动情况

借鉴案例经验

研究类似码头的检测报告,学习有效的破损位置记录方法,如采用分区记录、标记定位等方式。分析不同类型破损在实际结构中的分布规律,提高记录的准确性。参考成功案例的记录格式和内容,优化本项目的记录标准。以下是借鉴案例经验的相关信息表格:

混凝土剥落

案例来源

有效记录方法

破损分布规律

记录格式优化点

案例一

分区记录,按结构区域划分

裂缝多集中在受拉区

增加破损照片附件

案例二

标记定位,使用坐标系统

剥落多发生在表面风化处

完善破损描述字段

案例三

定期巡查记录,建立时间序列

锈蚀从底部向上发展

规范记录用语

采用专业工具

高精度测量

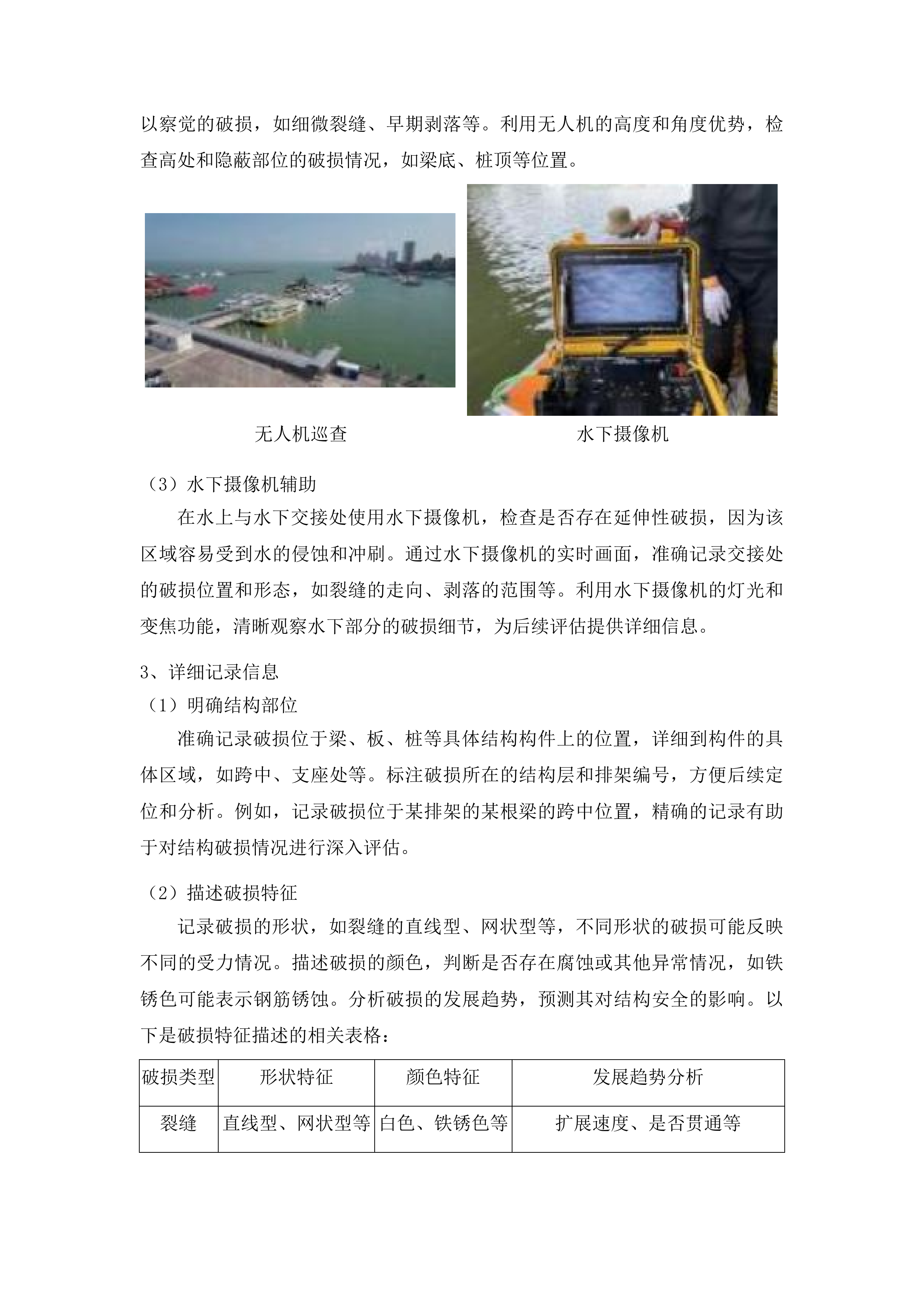

利用全站仪精确测量破损位置的三维坐标,通过其高精度的测量功能,确保记录的准确性。使用激光测距仪测量破损点与周边参考点的距离,辅助定位破损位置。采用水准仪测量破损位置的高程,完善位置信息。以下是使用这些工具的相关信息表格:

全站仪

激光测距仪

水准仪

钢筋外露锈蚀

工具名称

功能用途

测量精度

操作要点

全站仪

测量三维坐标

毫米级

设置测站和后视点,精确对准目标

激光测距仪

测量距离

厘米级

确保测量路径无遮挡

水准仪

测量高程

毫米级

调平仪器,读取水准尺读数

无人机巡查

操作无人机对码头水上部分进行全方位拍摄,获取整体图像,能够快速发现大面积的破损情况。通过图像处理软件分析无人机拍摄的影像,发现肉眼难以察觉的破损,如细微裂缝、早期剥落等。利用无人机的高度和角度优势,检查高处和隐蔽部位的破损情况,如梁底、桩顶等位置。

无人机巡查

水下摄像机

水下摄像机辅助

在水上与水下交接处使用水下摄像机,检查是否存在延伸性破损,因为该区域容易受到水的侵蚀和冲刷。通过水下摄像机的实时画面,准确记录交接处的破损位置和形态,如裂缝的走向、剥落的范围等。利用水下摄像机的灯光和变焦功能,清晰观察水下部分的破损细节,为后续评估提供详细信息。

详细记录信息

明确结构部位

准确记录破损位于梁、板、桩等具体结构构件上的位置,详细到构件的具体区域,如跨中、支座处等。标注破损所在的结构层和排架编号,方便后续定位和分析。例如,记录破损位于某排架的某根梁的跨中位置,精确的记录有助于对结构破损情况进行深入评估。

描述破损特征

记录破损的形状,如裂缝的直线型、网状型等,不同形状的破损可能反映不同的受力情况。描述破损的颜色,判断是否存在腐蚀或其他异常情况,如铁锈色可能表示钢筋锈蚀。分析破损的发展趋势,预测其对结构安全的影响。以下是破损特征描述的相关表格:

破损类型

形状特征

颜色特征

发展趋势分析

裂缝

直线型、网状型等

白色、铁锈色等

扩展速度、是否贯通等

剥落

块状、片状等

灰色、黄色等

剥落范围扩大、深度增加等

露筋

点状、条状等

铁锈色

锈蚀程度加重、钢筋强度降低等

标注相对关系

标注破损位置与相邻结构构件的距离和角度,记录破损与周边设施的相对位置,如系船柱、爬梯等。说明破损与结构伸缩缝、变形缝等的关系,分析其对结构整体性的影响。以下是相对关系标注的相关表格:

破损位置

与相邻构件距离

与相邻构件角度

与周边设施相对位置

与伸缩缝、变形缝关系

梁跨中

XXX米

XXX度

距系船柱XXX米

与伸缩缝平行,距离XXX米

板角

XXX米

XXX度

距爬梯XXX米

靠近变形缝,距离XXX米

桩顶

XXX米

XXX度

距XXX设施XXX米

与伸缩缝相交,角度XXX度

结构表面裂缝宽度测量

选择测量仪器

精度匹配要求

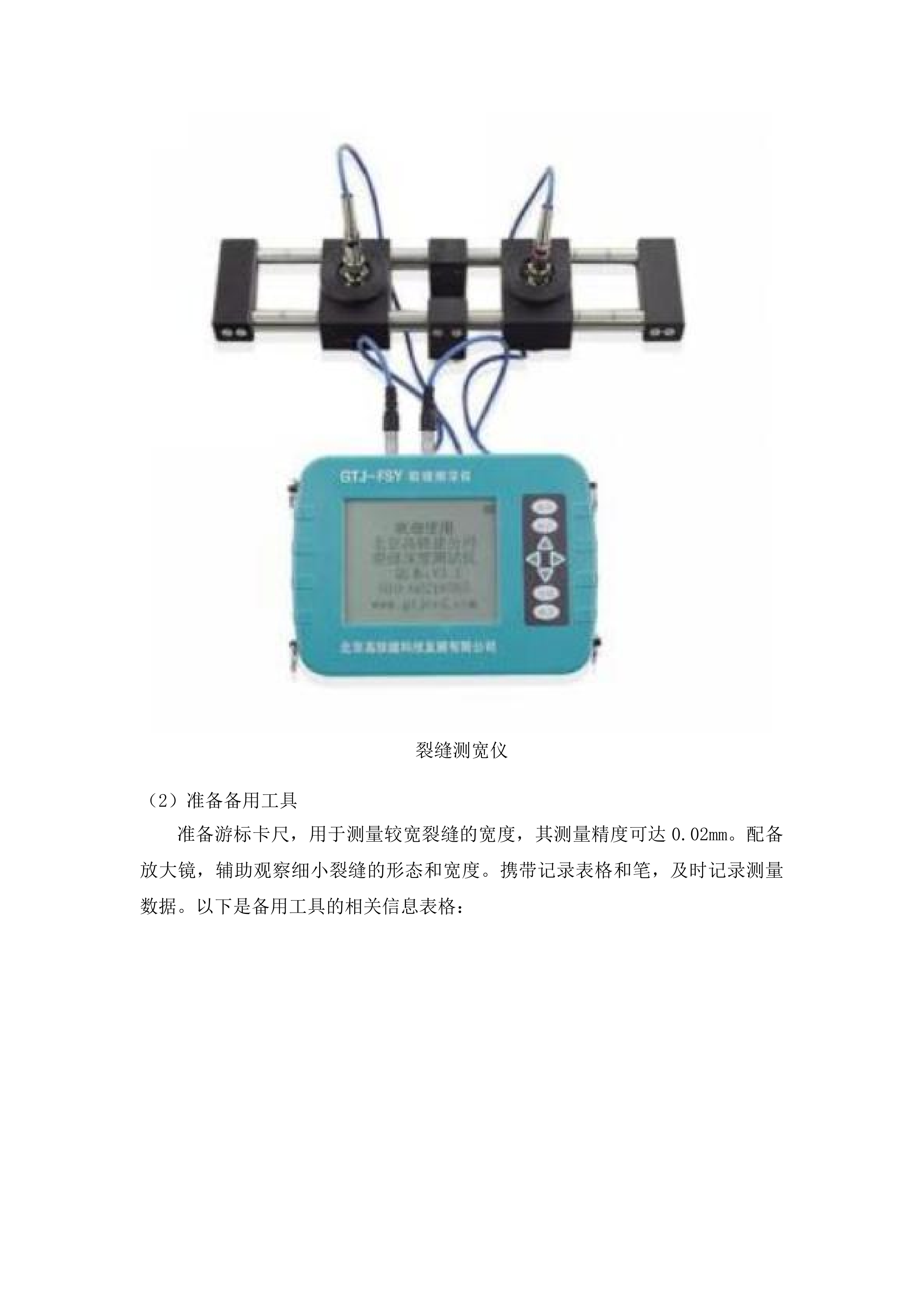

根据水运工程检测标准,选择测量精度满足要求的裂缝测宽仪。考虑裂缝宽度的可能范围,确保仪器的量程能够覆盖。对比不同品牌和型号的裂缝测宽仪,选择性能稳定、操作简便的产品。例如,对于常见的裂缝宽度范围,选择量程为0-5mm,精度为0.01mm的裂缝测宽仪。

裂缝测宽仪

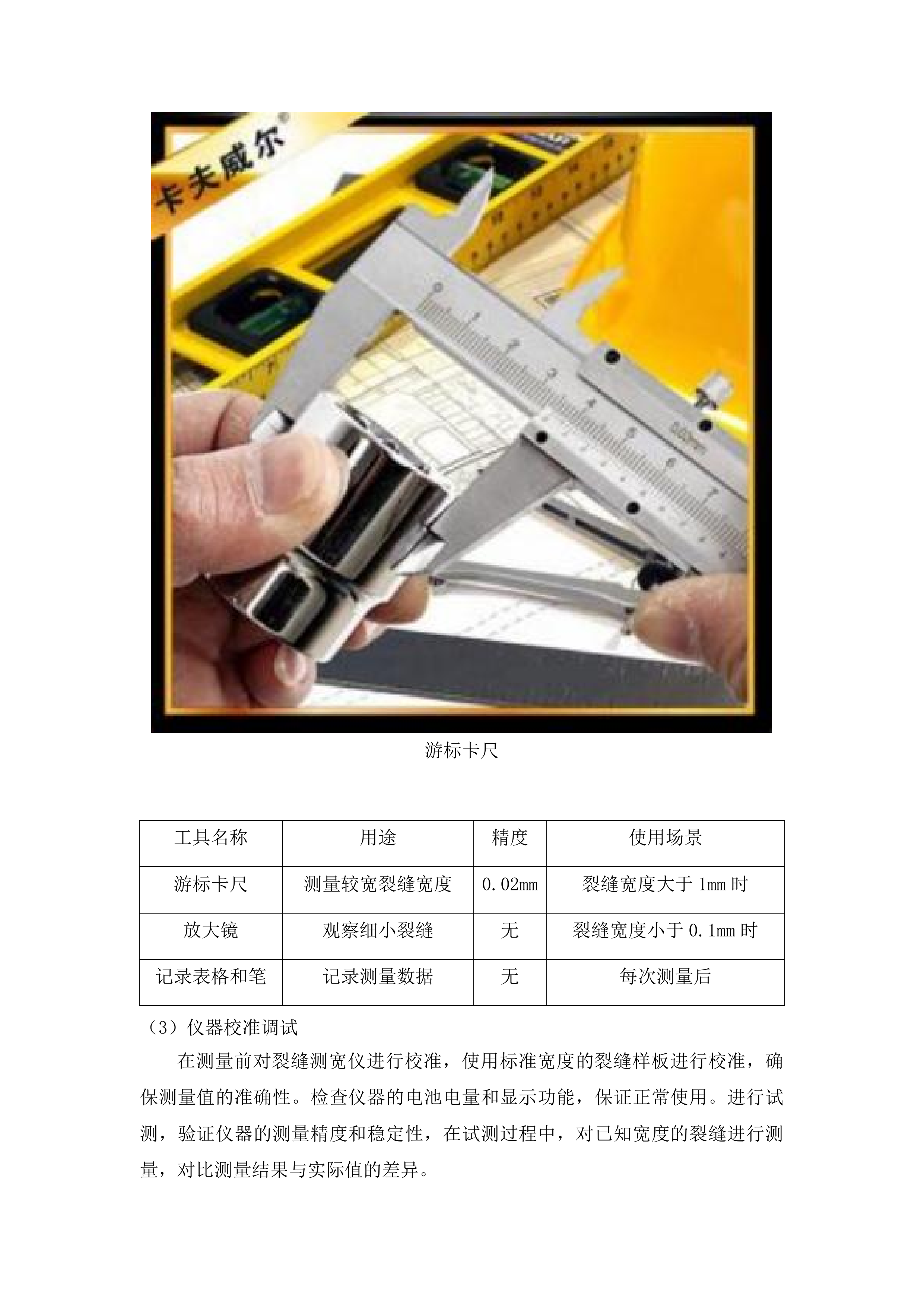

准备备用工具

准备游标卡尺,用于测量较宽裂缝的宽度,其测量精度可达0.02mm。配备放大镜,辅助观察细小裂缝的形态和宽度。携带记录表格和笔,及时记录测量数据。以下是备用工具的相关信息表格:

游标卡尺

工具名称

用途

精度

使用场景

游标卡尺

测量较宽裂缝宽度

0.02mm

裂缝宽度大于1mm时

放大镜

观察细小裂缝

无

裂缝宽度小于0.1mm时

记录表格和笔

记录测量数据

无

每次测量后

仪器校准调试

在测量前对裂缝测宽仪进行校准,使用标准宽度的裂缝样板进行校准,确保测量值的准确性。检查仪器的电池电量和显示功能,保证正常使用。进行试测,验证仪器的测量精度和稳定性,在试测过程中,对已知宽度的裂缝进行测量,对比测量结果与实际值的差异。

确定测量位置

分布选点测量

观察裂缝在结构表面的分布规律,选择具有代表性的位置进行测量。考虑裂缝的走向和长度,在不同部位设置测量点。对于大面积的裂缝区域,采用网格状布点的方式进行测量,如每隔1米设置一个测量点。

关键位置测量

在裂缝的端部测量其起始宽度,判断裂缝的发展趋势。测量裂缝中部的宽度,了解裂缝的整体扩展情况。在裂缝变宽处进行测量,分析裂缝扩展的原因和影响因素。例如,在裂缝端部测量宽度为0.1mm,中部为0.2mm,变宽处为0.3mm,可推测裂缝可能受集中荷载影响。

相交区域测量

对于多条裂缝相交的区域,增加测量点数,全面了解裂缝的相互影响。测量相交处的最大裂缝宽度,评估该区域的结构安全性。分析裂缝相交对结构受力性能的影响,如裂缝相交可能导致结构局部应力集中。

多次测量取均值

多次测量操作

在每个测量位置进行至少三次测量,确保测量结果的可靠性。每次测量时,调整仪器的位置和角度,避免测量误差。对测量过程进行视频记录,以备查阅。例如,在同一测量点,第一次测量宽度为0.21mm,第二次为0.22mm,第三次为0.20mm。

均值计算方法

将多次测量的数值相加,除以测量次数,得到平均值。对平均值进行四舍五入,保留合适的小数位数。对比不同测量人员的平均值计算结果,确保计算的准确性。如上述三次测量值相加为0.63mm,平均值为0.21mm。

测量数据记录

记录每次测量的具体数值和测量时间,形成详细的测量记录。在记录中注明测量位置和测量人员,方便后续追溯和分析。将测量数据录入电子表格,进行数据处理和分析。以下是测量数据记录的相关表格:

测量位置

测量人员

测量时间

第一次测量值

第二次测量值

第三次测量值

平均值

梁跨中

张三

2025年XXX月XXX日

0.21mm

0.22mm

0.20mm

0.21mm

板角

李四

2025年XXX月XXX日

0.15mm

0.16mm

0.14mm

0.15mm

构件剥落区域面积统计

划分剥落区域

剥落情况分区

观察构件表面的剥落形态和分布,将连续的剥落区域划分为一个整体。对于分散的小面积剥落,根据其位置和间距进行合理划分。考虑剥落区域的形状和边缘情况,确保划分的准确性。例如,将相邻且间距小于0.5米的小面积剥落区域合并为一个区域。

大小区域区分

根据面积大小,将剥落区域分为大面积剥落和小面积剥落。设定面积阈值,如以1平方米为区分标准。分别统计大面积和小面积剥落区域的数量和总面积。如大面积剥落区域有3个,总面积为5平方米;小面积剥落区域有10个,总面积为2平方米。

区域编号标注

对每个剥落区域进行编号,方便记录和查找。在构件表面标注区域编号和边界,便于现场统计和后续分析。建立编号与区域信息的对应关系,形成详细的区域档案。例如,编号为A1的剥落区域,记录其位置、面积、剥落程度等信息。

测量区域尺寸

工具测量尺寸

根据剥落区域的大小,选择卷尺、直尺等合适的测量工具。测量剥落区域的最长边和最宽边,记录测量数据。对于较大的剥落区域,采用全站仪等高精度测量仪器进行测量。如对于面积小于1平方米的剥落区域,使用卷尺测量;对于面积大于1平方米的剥落区域,使用全站仪测量。

卷尺

不规则区计算

对于不规则形状的剥落区域,将其分割成多个规则的几何图形,分别计算面积后相加。采用近似法,如将不规则区域近似为圆形、矩形等,计算近似面积。对比不同计算方法的结果,选择最合理的面积值。例如,将不规则的剥落区域分割为三角形和矩形,分别计算面积后相加。

多次测量均值

对每个剥落区域的尺寸进行多次测量,减少测量误差。计算多次测量结果的平均值,作为最终的尺寸数据。根据平均值计算剥落区域的面积,提高统计的准确性。如对某剥落区域的长和宽分别进行三次测量,取平均值计算面积。

统计区域面积

单区面积计算

根据测量的长度和宽度,使用相应的面积计算公式计算每个剥落区域的面积。对于规则形状的剥落区域,直接使用公式进行计算。对于不规则形状的剥落区域,采用分割法或近似法计算的面积值。如对于矩形剥落区域,使用长乘以宽的公式计算面积。

汇总总剥落面积

将每个剥落区域的面积相加,得到构件的总剥落面积。检查计算过程和结果,确保汇总的准确性。将总剥落面积记录在统计表格中,便于后续分析和比较。以下是总剥落面积汇总的相关表格:

构件名称

剥落区域编号

区域面积

总剥落面积

梁

A1、A2、A3

1平方米、2平方米、3平方米

6平方米

板

B1、B2、B3

0.5平方米、0.8平方米、1.2平方米

2.5平方米

评估损坏程度

计算剥落面积与构件总面积的比例,评估构件的损坏程度。参考相关标准和规范,判断构件的损坏是否达到需要修复的程度。分析剥落面积的分布情况,预测构件的进一步损坏趋势。如某梁的总剥落面积为6平方米,构件总面积为30平方米,剥落面积比例为20%,根据标准判断是否需要修复。

露筋锈蚀程度评估

确定评估指标

标准规范依据

参考水运工程混凝土结构耐久性设计标准,确定露筋锈蚀程度的评估指标。遵循港口工程钢结构防腐蚀技术规范,考虑钢筋锈蚀对结构耐久性的影响。依据相关的检测评定标准,明确各项评估指标的取值范围和判定方法。如规定钢筋锈蚀面积占总面积的比例、锈蚀深度等指标的取值范围。

多因素考量

考虑钢筋的锈蚀面积,判断锈蚀的范围和严重程度。测量钢筋的锈蚀深度,分析锈蚀对钢筋力学性能的影响。观察锈蚀产物的特征,如颜色、质地等,评估锈蚀的发展阶段。如铁锈色较深、质地疏松,可能表示锈蚀程度较严重。

指标体系建立

综合考虑各项评估指标,建立科学合理的评估指标体系。确定各项指标的权重,突出关键因素的影响。制定详细的评估标准和评分方法,确保评估结果的客观性和可比性。如钢筋锈蚀面积占比权重为0.6,锈蚀深度权重为0.3,锈蚀产物特征权重为0.1。

进行现场检测

专业工具检测

使用钢筋扫描仪检测钢筋的位置和数量,确定露筋的范围。采用超声波检测仪测量钢筋的锈蚀深度,评估锈蚀对内部结构的影响。使用卡尺等工具测量锈蚀面积,记录准确的数据。以下是专业工具检测的相关表格:

钢筋扫描仪

超声波检测仪

工具名称

功能用途

测量精度

操作要点

钢筋扫描仪

检测钢筋位置和数量

厘米级

正确设置仪器参数,扫描范围覆盖检测区域

超声波检测仪

测量锈蚀深度

毫米级

涂抹耦合剂,确保声波传播良好

卡尺

测量锈蚀面积

毫米级

准确测量锈蚀区域的长和宽

数据测量记录

对测量得到的锈蚀面积和锈蚀深度进行记录,形成详细的检测数据。在记录中注明检测位置和检测时间,便于后续追溯和分析。将检测数据录入电子表格,进行数据处理和统计。如记录某根钢筋的锈蚀面积为5平方厘米,锈蚀深度为2毫米,检测位置为梁的跨中,检测时间为2025年XXX月XXX日。

现场情况记录

观察锈蚀产物的颜色、质地和形态等特征,拍照记录现场情况。在照片上标注检测位置和相关信息,方便后续分析和对比。记录现场的环境条件,如湿度、温度等,分析环境因素对钢筋锈蚀的影响。以下是现场情况记录的相关表格:

检测位置

锈蚀产物特征

环境湿度

环境温度

照片编号

梁跨中

铁锈色,质地疏松

80%

25℃

P001

板角

黄褐色,质地较硬

60%

30℃

P002

评估锈蚀程度

综合指标评估

将检测得到的锈蚀面积、锈蚀深度和锈蚀产物特征等数据,与评估指标进行对比分析。根据各项指标的权重,计算综合评估得分。依据综合评估得分,确定露筋锈蚀的程度等级。以下是综合指标评估的相关表格:

检测位置

锈蚀面积

锈蚀深度

锈蚀产物特征

综合评估得分

锈蚀程度等级

梁跨中

5平方厘米

2毫米

铁锈色,质地疏松

70分

中度锈蚀

板角

3平方厘米

1毫米

黄褐色,质地较硬

40分

轻度锈蚀

等级与建议确定

根据锈蚀程度等级,参考相关标准和经验,提出相应的处理建议。对于轻度锈蚀的露筋,建议采取表面处理和防护措施。对于重度锈蚀的露筋,建议进行更换或加固处理。以下是等级与建议确定的相关表格:

锈蚀程度等级

处理建议

轻度锈蚀

表面除锈,涂刷防腐涂料

中度锈蚀

局部修补,增加防腐措施

重度锈蚀

更换钢筋,加固结构

评估报告编写

编写详细的露筋锈蚀程度评估报告,包括检测方法、检测数据、评估结果和处理建议等内容。在报告中附上现场照片和检测数据表格,增强报告的说服力。将评估报告提交给相关部门和人员,为码头的维护和修复提供科学依据。报告应清晰、准确地反映露筋锈蚀的实际情况和评估结果。

水下结构破损探模作业

桩基水下混凝土完整性检测

超声脉冲法检测

测点布置规范

在声测管上合理布置测点,测点间距严格符合相关标准要求,以此确保能全面检测混凝土的完整性。测点需均匀布置,避免出现检测盲区,从而提高检测的准确性。同时,要对测点进行准确标记,便于记录和分析数据。

声测管测点布置

超声脉冲法检测

布置要点

具体要求

测点间距

符合相关标准要求

布置均匀性

避免检测盲区

测点标记

准确标记,便于记录分析

仪器操作要点

超声仪操作人员需经过专业培训,熟悉仪器的操作方法和性能特点。在检测前,要对仪器进行校准和调试,确保仪器正常工作。严格按照操作规程进行操作,避免因操作不当影响检测结果。

操作要点

具体要求

人员资质

经过专业培训,熟悉操作

检测前准备

校准和调试仪器

操作规范

严格按规程操作

数据处理分析

对检测得到的超声脉冲参数进行及时、准确的记录和整理。采用专业的数据分析软件对数据进行分析,绘制声时-深度曲线、波幅-深度曲线等。根据曲线的变化特征,结合相关标准和经验,对混凝土的完整性进行评估。

声时-深度曲线

处理步骤

具体内容

数据记录

及时准确记录整理参数

数据分析

用软件分析,绘制曲线

完整性评估

结合曲线和标准经验评估

钻孔取芯法验证

钻孔位置确定

根据超声脉冲法检测结果,确定钻孔的位置,确保能准确验证可疑区域的混凝土质量。钻孔位置要避开钢筋和其他障碍物,避免影响取芯效果。对钻孔位置进行精确标记,便于施工操作。

取芯操作要求

取芯钻机操作人员需具备专业技能,熟悉取芯操作流程。在钻孔过程中,要控制钻进速度和压力,避免对芯样造成损伤。取出的芯样要及时进行编号和保护,防止芯样损坏或污染。

操作要点

具体要求

人员资质

具备专业技能,熟悉流程

钻孔控制

控制钻进速度和压力

芯样处理

及时编号保护

芯样试验分析

按照相关标准对芯样进行抗压强度试验,记录试验数据。对芯样的外观质量和试验结果进行综合分析,判断混凝土的完整性和质量。将芯样试验结果与超声脉冲法检测结果进行对比,相互验证,确保评估结果的准确性。

芯样抗压强度试验

检测结果评估

缺陷判定标准

依据相关标准和规范,制定明确的缺陷判定标准,确保评估结果的一致性和公正性。根据超声脉冲参数和芯样试验结果,判断缺陷的类型和严重程度。对不同类型和严重程度的缺陷进行分类,便于采取相应的处理措施。

处理建议提出

根据缺陷的情况,提出具体的处理建议,如修补、加固等。处理建议需具有可行性和有效性,确保能解决混凝土存在的问题。对处理建议进行技术经济分析,选择最优的处理方案。

检测报告编制

编制详细的检测报告,报告内容包括检测方法、检测过程、检测结果、评估结论和处理建议等。检测报告格式规范、内容完整、数据准确,具有可追溯性。将检测报告及时提交给采购人,为码头结构的安全评估和维护提供依据。

压力测试评估

报告内容

具体要求

涵盖信息

检测方法、过程、结果等

格式规范

格式规范,内容完整准确

提交要求

及时提交,提供依据

墩台冲刷深度测量

多波束测深系统测量

测量前准备工作

对多波束测深系统进行调试和校准,确保仪器正常工作。确定测量区域和测量路线,制定详细的测量计划。收集测量区域的相关资料,如地形图、水位资料等,为测量工作提供参考。

多波束测深系统

水下地形图

测量过程操作要点

测量船按照预定的测量路线匀速行驶,保持稳定的航速和航向。多波束测深系统的换能器保持良好的入水状态,确保测量信号的正常发射和接收。实时监测测量数据的质量,及时发现和处理异常情况。

操作要点

具体要求

测量船行驶

匀速行驶,保持航速航向

换能器状态

保持良好入水状态

数据监测

实时监测,处理异常

数据处理与分析

对测量得到的水深数据进行处理和分析,去除噪声和异常值。绘制墩台周围的水下地形图和冲刷深度分布图,直观展示冲刷情况。根据地形图和分布图,分析墩台冲刷的范围、深度和发展趋势。

单波束测深仪复核

测点选择原则

测点选择在墩台周围冲刷情况较复杂的区域,如墩台迎水侧、背水侧等。测点分布均匀,能全面反映墩台周围的冲刷情况。对测点进行准确标记,便于测量和记录。

单波束测深仪

测量操作要求

单波束测深仪操作人员熟悉仪器的操作方法和性能特点。在测量前对仪器进行校准和调试,确保仪器正常工作。严格按照操作规程进行操作,避免因操作不当影响测量结果。

结果对比分析

将单波束测深仪测量结果与多波束测深系统测量结果进行对比,分析两者之间的差异。如果差异在允许范围内,则认为测量结果可靠;如果差异较大,则需进一步查找原因并进行重新测量。对对比分析结果进行记录和总结,为墩台冲刷深度的评估提供依据。

冲刷深度评估

评估标准制定

依据相关标准和规范,结合码头的实际情况,制定墩台冲刷深度的评估标准。评估标准明确不同冲刷深度阶段墩台的安全状态和处理要求。对评估标准进行严格审核,确保其科学性和合理性。

制定依据

具体要求

标准依据

相关标准和码头实际情况

内容要求

明确安全状态和处理要求

审核要求

严格审核,确保科学合理

稳定性分析

根据墩台的冲刷深度和基础形式,对墩台的稳定性进行分析。考虑冲刷对墩台基础承载力和抗滑稳定性的影响,评估墩台在不同工况下的安全性能。采用专业的分析软件和方法进行稳定性分析,确保分析结果的准确性。

防护措施建议

根据评估结果,提出相应的墩台防护措施建议,如设置护底、加固基础等。防护措施建议具有针对性和可行性,能有效减少墩台的冲刷影响。对防护措施建议进行技术经济分析,选择最优的防护方案。

水下构件变形检查

水下摄影测量

拍摄前准备工作

对水下摄影设备进行调试和校准,确保设备正常工作。确定拍摄区域和拍摄角度,制定详细的拍摄计划。清理拍摄区域的杂物和障碍物,提高拍摄效果。

水下摄影测量

拍摄过程操作要点

水下摄影设备操作人员具备专业技能,熟悉设备的操作方法和性能特点。在拍摄过程中,保持设备的稳定和水平,避免图像模糊和变形。按照拍摄计划依次拍摄各个部位,确保覆盖整个水下构件。

图像数据处理

对拍摄得到的图像数据进行处理和分析,采用专业的图像处理软件对图像进行增强、滤波等操作。提取图像中的构件特征信息,如尺寸、形状、变形情况等。将处理后的图像数据与原始设计图纸进行对比,分析构件的变形程度。

处理步骤

具体操作

数据处理

用软件增强、滤波

特征提取

提取构件尺寸、形状等信息

对比分析

与原始图纸对比,分析变形

激光扫描测量

扫描前准备工作

对激光扫描设备进行调试和校准,确保设备正常工作。确定扫描区域和扫描范围,制定详细的扫描计划。清理扫描区域的杂物和障碍物,提高扫描效果。

激光扫描测量

扫描过程操作要点

激光扫描设备操作人员具备专业技能,熟悉设备的操作方法和性能特点。在扫描过程中,保持设备的稳定和水平,避免扫描数据出现误差。按照扫描计划依次扫描各个部位,确保覆盖整个水下构件。

操作要点

具体要求

人员资质

具备专业技能,熟悉操作

设备稳定性

保持稳定水平,避免误差

扫描覆盖

按计划扫描,覆盖构件

数据处理与分析

对扫描得到的点云数据进行处理和分析,采用专业的点云处理软件对数据进行滤波、配准、建模等操作。生成水下构件的三维模型,直观展示构件的空间形态和变形情况。将三维模型与原始设计图纸进行对比,分析构件的变形程度和变形方向。

点云数据处理

处理步骤

具体操作

数据处理

用软件滤波、配准、建模

模型生成

生成三维模型

对比分析

与原始图纸对比,分析变形

变形情况评估

评估标准制定

依据相关标准和规范,结合码头的实际情况,制定水下构件变形的评估标准。评估标准明确不同变形程度阶段构件的安全状态和处理要求。对评估标准进行严格审核,确保其科学性和合理性。

安全性能分析

根据构件的变形情况和结构特点,对构件的安全性能进行分析。考虑变形对构件承载能力、稳定性和耐久性的影响,评估构件在不同工况下的安全性能。采用专业的分析软件和方法进行安全性能分析,确保分析结果的准确性。

处理建议提出

根据评估结果,提出相应的处理建议,如修复、加固、更换等。处理建议具有针对性和可行性,能有效解决构件的变形问题。对处理建议进行技术经济分析,选择最优的处理方案。

建议内容

具体要求

处理方式

修复、加固、更换等

建议特性

针对性和可行性

方案选择

技术经济分析,选最优

接缝密封失效评估

外观检查评估

检查方法选择

根据接缝的位置和特点,选择合适的外观检查方法,如水下直接观察适用于较浅且易于接近的接缝,水下摄影适用于较深或难以直接观察的接缝。确保检查方法能够全面、准确地发现接缝密封处的问题。对检查方法进行严格评估,确保其可靠性和有效性。

问题记录要求

对外观检查发现的问题进行详细、准确的记录,包括问题的具体位置、尺寸、形状等信息。采用文字描述和图像记录相结合的方式,确保记录内容清晰、完整。对记录的问题进行分类整理,便于后续分析和评估。

记录要点

具体要求

记录内容

位置、尺寸、形状等信息

记录方式

文字与图像结合

整理要求

分类整理,便于分析

初步判断依据

根据外观检查发现的密封材料脱落、裂缝、破损等情况,结合相关标准和经验,初步判断接缝密封是否失效。对于一些轻微的问题,如少量密封材料脱落或细小裂缝,进一步观察其发展情况;对于严重的问题,如大面积密封材料脱落或较大裂缝,判定为密封失效。对初步判断结果进行审核和确认,确保判断的准确性。

压力测试评估

测试前准备工作

对压力测试设备进行调试和校准,确保设备正常工作。确定测试压力和测试时间,制定详细的测试方案。对测试区域进行清理和密封,确保测试环境符合要求。

测试过程操作要点

压力测试设备操作人员具备专业技能,熟悉设备的操作方法和性能特点。在测试过程中,严格按照测试方案进行操作,控制测试压力和测试时间。实时监测测试过程中的压力变化和泄漏情况,及时记录测试数据。

操作要点

具体要求

人员资质

具备专业技能,熟悉操作

测试操作

按方案操作,控制压力时间

数据监测

实时监测,记录数据

结果判断标准

根据压力测试结果,制定明确的判断标准,判断接缝密封是否失效以及失效的程度。如果在测试过程中接缝处出现明显的泄漏现象,判定为密封失效;如果泄漏量较小,进一步分析其对结构安全的影响。对判断标准进行严格审核,确保其科学性和合理性。

判断要点

具体标准

失效判定

明显泄漏判定失效

小泄漏处理

分析对结构安全影响

标准审核

严格审核,确保科学合理

失效影响评估

影响分析内容

分析接缝密封失效对防水性能的影响,如是否会导致水渗入结构内部,引起钢筋锈蚀、混凝土腐蚀等问题。评估失效对防腐性能的影响,如是否会破坏防腐涂层,加速结构的腐蚀速度。考虑失效对结构稳定性和耐久性的影响,如是否会导致结构变形、裂缝扩展等问题。

影响方面

具体影响

防水性能

水渗入,钢筋锈蚀等

防腐性能

破坏涂层,加速腐蚀

结构稳定性和耐久性

结构变形,裂缝扩展

评估方法选择

根据接缝的具体情况和失效的程度,选择合适的评估方法,如理论分析、数值模拟、现场监测等。确保评估方法能够准确、全面地分析接缝密封失效对码头结构的影响。对评估方法进行严格评估,确保其可靠性和有效性。

选择依据

具体要求

依据情况

接缝情况和失效程度

方法特性

准确全面分析影响

评估审核

严格评估,确保可靠有效

措施建议提出

根据评估结果,提出相应的修复和改进措施建议,如更换密封材料、修复裂缝、加强密封等。措施建议具有针对性和可行性,能有效解决接缝密封失效问题,提高码头结构的安全性和耐久性。对措施建议进行技术经济分析,选择最优的修复和改进方案。

建议内容

具体要求

措施方式

更换材料、修复裂缝等

建议特性

针对性和可行性

方案选择

技术经济分析,选最优

河床淘空区域探查

地质雷达探测

探测前准备工作

对地质雷达设备进行调试和校准,确保设备正常工作。确定探测区域和探测路线,制定详细的探测计划。收集探测区域的地质资料,为探测工作提供参考。

地质雷达探测

准备要点

具体要求

设备调试

调试校准设备

区域路线确定

确定探测区域和路线

资料收集

收集地质资料

探测过程操作要点

地质雷达操作人员熟悉设备的操作方法和性能特点。在探测过程中,保持设备的稳定和水平,避免探测数据出现误差。按照探测计划依次进行探测,确保覆盖整个探测区域。

数据处理与分析

对探测得到的雷达数据进行处理和分析,采用专业的数据分析软件对数据进行滤波、成像等操作。识别雷达图像中的异常信号,判断是否存在淘空区域。对疑似淘空区域进行进一步的分析和验证,确定其位置、大小和范围。

钻探验证

雷达数据成像

处理步骤

具体操作

数据处理

用软件滤波、成像

异常识别

识别异常信号

区域确定

分析验证,确定位置大小范围

钻探验证

钻探点确定

根据地质雷达探测结果,确定钻探点的位置,确保能准确验证疑似淘空区域。钻探点分布合理,能全面反映淘空区域的情况。对钻探点进行精确标记,便于施工操作。

钻探操作要求

钻探设备操作人员具备专业技能,熟悉钻探操作流程。在钻探过程中,控制钻进速度和压力,避免对地层造成扰动。及时记录钻探过程中的各项参数和地质情况,确保数据准确。

样本分析与判断

对钻探获取的地质样本进行分析,观察样本的性质和结构,判断是否存在淘空情况。结合地质雷达探测结果和钻探数据,综合判断淘空区域的实际情况。对样本分析结果进行详细记录和总结,为后续处理提供依据。

淘空区域评估与处理建议

评估标准制定

依据相关标准和规范,结合码头的实际情况,制定河床淘空区域的评估标准。评估标准明确不同淘空程度阶段对码头结构安全的影响和处理要求。对评估标准进行严格审核,确保其科学性和合理性。

安全影响分析

分析河床淘空对码头基础的承载能力、稳定性和变形的影响。考虑淘空区域的发展趋势,评估其对码头结构长期安全的影响。采用专业的分析软件和方法进行安全影响分析,确保分析结果的准确性。

分析要点

具体内容

影响方面

承载能力、稳定性和变形

发展趋势考虑

评估长期安全影响

分析方法

专业软件和方法

处理建议提出

根据评估结果,提出相应的处理建议,如回填、加固等。处理建议具有针对性和可行性,能有效解决河床淘空问题,保障码头结构的安全。对处理建议进行技术经济分析,选择最优的处理方案。

附属设施损坏状况核查

系船柱磨损程度检测

表面磨损状况观察

轻度磨损判定

对系船柱表面进行细致观察,若仅有轻微划痕且未影响结构完整性,判定为轻度磨损。需精确检查划痕深度,确认其在合理范围内,未对系船柱强度产生明显影响。同时,全面评估轻度磨损对系船柱使用功能的影响程度,为后续处理提供依据。

系船柱表面磨损观察

检查项目

检查方法

判定标准

处理建议

表面划痕

肉眼观察

仅有轻微划痕

定期观察

划痕深度

深度测量工具

在合理范围内

无需特殊处理

结构完整性

外观检查

未受影响

维持现状

使用功能影响

评估分析

影响较小

适当维护

中度磨损判定

当系船柱表面出现较深凹坑或部分剥落现象时,判定为中度磨损。要仔细检查磨损区域,确认是否已影响到系船柱的部分结构性能。综合考虑船舶系泊时的受力情况,全面评估中度磨损对系船柱承载能力的影响,以便制定针对性的修复方案。

重度磨损判定

若系船柱表面出现大面积剥落、严重变形等情况,判定为重度磨损。深入检查重度磨损是否已严重破坏系船柱的结构完整性和稳定性。从安全角度出发,全面评估重度磨损对系船柱安全性的影响,及时采取有效的处理措施,确保系船柱的安全使用。

检查项目

检查方法

判定标准

处理建议

表面剥落

肉眼观察

大面积剥落

更换系船柱

结构变形

测量工具

严重变形

加固或更换

结构完整性

探伤检测

严重破坏

立即更换

安全性影响

评估分析

存在重大安全隐患

停止使用并修复

尺寸测量与对比

直径偏差评估

精确测量系船柱直径的实际值,与设计值进行对比,计算两者差值。依据相关标准,判断直径偏差是否在允许范围内。结合船舶系泊时的受力特点,全面评估直径偏差对系船柱承载能力的影响,为系船柱的安全使用提供数据支持。

测量项目

测量方法

设计值

实际值

偏差值

允许偏差范围

评估结果

处理建议

直径

量具测量

XXX

XXX

XXX

±XXX

在范围内/超出范围

无需处理/调整或更换

高度偏差评估

使用专业测量工具准确测量系船柱的实际高度,与设计高度进行详细对比。确定高度偏差的大小和方向,分析高度偏差对系船柱使用功能的影响,如对船舶系泊操作的便利性、安全性等方面的影响,为后续处理提供参考。

系船柱高度测量

综合尺寸评估

综合考虑直径和高度偏差情况,对系船柱的整体尺寸状况进行全面评估。判断系船柱是否因尺寸偏差而影响其正常使用,若存在影响,需根据具体情况提出相应的处理建议,如修复、调整或更换等。

系船柱强度评估

理论强度计算

依据系船柱的材料特性和结构参数,运用专业的计算方法进行理论强度计算。充分考虑磨损和尺寸偏差对强度的影响,对计算结果进行合理修正,以确定系船柱的理论剩余强度,为评估其实际承载能力提供基础。

实际承载能力评估

结合系船柱的实际使用情况,全面评估其实际承载能力。考虑船舶系泊时的各种受力情况,判断系船柱是否能够承受相应的荷载。根据评估结果,提出提高系船柱承载能力的具体建议,如加固、修复或更换等。

评估项目

评估方法

设计承载能力

实际承载能力

评估结果

处理建议

系船柱承载能力

受力分析

XXX

XXX

满足要求/不满足要求

维持现状/加固或更换

船舶系泊受力情况

模拟计算

XXX

XXX

安全/存在风险

调整系泊方式/加强系船柱

荷载承受能力

测试评估

XXX

XXX

达标/不达标

改进结构/更换系船柱

安全性能判断

根据强度评估结果,对系船柱的安全性能进行准确判断。确定系船柱是否存在安全隐患,若存在隐患,需详细分析隐患的类型和程度。针对不同情况,提出相应的安全措施和处理建议,确保系船柱的安全使用。

护栏结构稳定性检查

连接部位紧固情况检查

螺栓松动检测

使用扳手等专业工具对护栏连接部位的螺栓进行逐一检查,准确标记出松动的螺栓位置。深入分析螺栓松动的原因,如振动、腐蚀等,为后续处理提供依据。

护栏螺栓松动检测

焊接质量检查

仔细观察焊接部位的外观质量,检查是否有气孔、夹渣等缺陷。使用探伤设备对焊接部位内部进行全面检查,确定是否存在裂缝。对于焊接质量不合格的部位,及时进行重新焊接,确保连接牢固。

护栏焊接质量检查

连接修复处理

对松动的螺栓进行拧紧操作,确保连接牢固。对裂缝或脱焊部位进行打磨、清理后再进行焊接修复。修复完成后,进行严格的质量检查,保证修复效果符合要求。

护栏杆件变形情况检查

肉眼观察变形

通过直接观察,初步判断护栏杆件是否存在明显变形。准确标记出可能存在变形的杆件位置,并详细记录变形的大致情况,如变形方向、程度等,为进一步测量提供基础。

量具测量变形

使用直尺、卡尺等量具,精确测量杆件的变形尺寸。将测量结果与设计尺寸进行详细对比,确定变形程度。根据变形程度判断是否需要更换杆件,确保护栏的安全性和稳定性。

杆件更换处理

对于变形严重且无法修复的杆件,及时进行更换操作。选择合适的杆件进行替换,并确保安装牢固。更换后,对护栏的整体稳定性进行全面检查,保证其正常使用。

基础沉降情况检查

外观沉降观察

认真检查基础周围的地面是否有明显的下沉痕迹,查看基础是否有裂缝或倾斜现象。详细记录沉降的初步情况,为后续精确测量提供参考。

仪器测量沉降

使用水准仪等专业测量设备,精确测量基础的沉降量。定期进行测量,观察沉降的变化趋势。将测量结果与允许沉降值进行严格对比,判断基础的稳定性。

沉降处理措施

若沉降量较小且稳定,可采取加强基础等措施进行处理。若沉降量较大且持续发展,需对基础进行加固或重新施工。处理后,再次进行沉降监测,确保基础的安全性。

沉降情况

处理措施

监测频率

处理效果评估

沉降量小且稳定

加强基础

每月一次

沉降稳定/仍有变化

沉降量大且持续发展

加固或重新施工

每周一次

沉降得到控制/未得到控制

爬梯锈蚀损坏评估

爬梯表面锈蚀状况检查

轻度锈蚀判断

对爬梯表面进行全面观察,若仅有少量锈斑且锈层较薄,判定为轻度锈蚀。仔细检查轻度锈蚀是否对爬梯的外观和基本性能产生影响,根据检查结果提出相应的处理建议,如除锈、防腐等。

中度锈蚀判断

当爬梯表面出现较多锈斑,且部分锈层开始剥落时,判定为中度锈蚀。深入检查中度锈蚀是否已经影响到爬梯的结构强度,全面评估中度锈蚀对爬梯安全性的影响,为制定修复方案提供依据。

重度锈蚀判断

若爬梯表面大面积生锈,锈层严重剥落,出现坑蚀现象,判定为重度锈蚀。详细检查重度锈蚀是否已经严重破坏爬梯的结构完整性,根据检查结果提出重度锈蚀的处理措施,如更换爬梯等。

爬梯结构强度评估

理论强度计算

依据爬梯的材料特性和结构参数,运用专业方法进行理论强度计算。充分考虑锈蚀对强度的影响,对计算结果进行合理修正,确定爬梯的理论剩余强度。

实际承载能力评估

结合爬梯的实际使用情况,全面评估其实际承载能力。考虑人员攀爬时的受力情况,判断爬梯是否能够承受相应的荷载。根据评估结果,提出提高爬梯承载能力的建议。

评估项目

评估方法

设计承载能力

实际承载能力

评估结果

处理建议

爬梯承载能力

受力分析

XXX

XXX

满足要求/不满足要求

维持现状/加固或更换

人员攀爬受力情况

模拟计算

XXX

XXX

安全/存在风险

调整使用方式/加强爬梯

荷载承受能力

测试评估

XXX

XXX

达标/不达标

改进结构/更换爬梯

安全性能判断

根据强度评估结果,对爬梯的安全性能进行准确判断。确定爬梯是否存在安全隐患,若存在隐患,提出相应的安全措施和处理建议。

爬梯连接部位检查

螺栓松动检测

使用扳手等工具检查爬梯连接部位螺栓的紧固程度,标记出松动的螺栓位置,分析螺栓松动的原因。

爬梯连接部位检查

焊接质量检查

观察焊接部位的外观质量,检查是否有气孔、夹渣等缺陷。使用探伤设备检查焊接部位内部是否存在裂缝,对不合格部位进行重新焊接。

连接修复处理

对松动的螺栓进行拧紧操作,对裂缝或脱焊部位进行打磨、清理后再进行焊接修复。修复完成后进行质量检查。

照明设施功能状况核查

灯具发光情况检查

正常发光判断

开启灯具,若能够正常发光,且发光亮度均匀,无闪烁现象,判定为正常发光。详细记录正常发光灯具的数量和位置,对这些灯具进行定期维护,确保其持续正常工作。

发光异常判断

若灯具发光亮度不均匀、有闪烁现象或部分不发光,判定为发光异常。仔细检查发光异常的原因,如灯泡损坏、线路故障等,对发光异常的灯具进行及时维修或更换。

不发光判断

若灯具完全不发光,判定为不发光。检查不发光灯具的电源是否正常,灯泡是否损坏,对不发光灯具进行修复或更换,保证照明设施的正常使用。

照明控制装置检查

开关操作检查

多次操作照明控制开关,检查其是否能够灵活控制灯具的开启和关闭。检查开关是否有接触不良、损坏等现象,对故障的开关进行及时更换。

照明控制装置检查

定时功能测试

设置照明控制装置的定时功能,检查灯具是否能够按照设定的时间开启和关闭。调整定时时间,观察灯具的响应情况,对定时功能故障的控制装置进行维修。

感应功能测试

触发照明控制装置的感应功能,检查灯具是否能够及时开启和关闭。调整感应灵敏度,观察灯具的响应情况。对感应功能故障的控制装置进行维修。

测试项目

测试方法

测试结果

处理建议

感应功能触发

模拟触发

正常响应/无响应

正常使用/维修

感应灵敏度调整

调节灵敏度

响应正常/异常

维持设置/调整参数

灯具开启关闭情况

观察记录

及时开启关闭/延迟或不动作

正常/维修控制装置

照明线路检查

外观线路检查

仔细观察照明线路的外观,检查是否有明显的破损、老化痕迹。检查线路的连接部位是否牢固,是否有松动现象,标记出可能存在问题的线路位置。

照明线路外观检查

绝缘电阻测量

使用绝缘电阻表测量照明线路的绝缘电阻值。将测量结果与标准值进行严格对比,判断线路的绝缘性能是否良好。对绝缘电阻值不符合要求的线路进行处理。

绝缘电阻测量

线路修复更换

对破损、老化的线路进行修复或更换。确保更换后的线路符合安全标准和使用要求。修复或更换完成后进行再次检查,保证线路正常运行。

检查项目

检查方法

检查结果

处理措施

线路外观

肉眼观察

有破损老化

修复或更换

连接部位

手动检查

松动

重新连接

绝缘电阻

绝缘电阻表测量

不符合标准

处理或更换

变形变位检测

水平位移监测方案实施

平面控制网布设精度

控制网精度等级选择

规范标准参考

严格按照国家和行业相关规范、标准进行控制网精度等级的选择,确保符合水运工程质量检测要求。参考类似码头结构检测项目的经验,结合本码头高桩梁板结构且已使用18年的特点,确定合理的精度要求。考虑码头的使用年限和现状,对精度等级进行适当调整,以满足检测的准确性和可靠性。

参考依据

具体内容

调整因素

国家和行业规范

水运工程相关精度标准

码头使用年限

类似项目经验

结构检测精度要求

码头现状

精度指标确定

明确控制网的边长相对中误差、测角中误差等精度指标,为后续观测和数据处理提供准确的依据。根据精度指标,制定控制网的观测方案和数据处理方法,确保数据的准确性和可靠性。对精度指标进行验证和评估,通过与实际观测数据对比,确保其满足检测要求。

精度指标

观测方案

数据处理方法

验证评估方式

边长相对中误差

合理安排观测时间和顺序

平差计算

与实际数据对比

测角中误差

采用多余观测

统计分析

误差分析

方案对比分析

对不同精度等级的控制网方案进行技术经济比较,综合考虑精度、成本和可行性等因素。分析各方案的优缺点,包括精度、可靠性、实施难度等方面,选择最优方案。考虑方案的可操作性和可靠性,确保能够在实际检测中顺利实施。

方案

优点

缺点

综合评估

高精度方案

精度高,数据准确

成本高,实施难度大

适用于对精度要求极高的情况

中等精度方案

成本适中,可操作性强

精度略低

综合性能较好

低精度方案

成本低,实施简单

数据可靠性差

一般不建议采用

控制点埋设要求

基础稳定性保障

选择地质条件良好的位置埋设控制点,避免在松软、易沉降的区域设置,以确保控制点的长期稳定性。对控制点的基础进行加固处理,如采用混凝土浇筑等方式,提高其抗变形能力。定期对控制点的基础进行检查和维护,查看是否有沉降、位移等情况,确保其稳定性。

控制点埋设

埋设规格标准

按照设计要求确定控制点的埋设深度和尺寸,确保其符合控制网的精度要求。使用合适的材料进行控制点的埋设,如不锈钢标志等,保证其质量和耐久性。在埋设过程中,严格控制施工质量,确保控制点的精度,如采用精确的测量仪器进行定位。

水平位移测量

编号标识管理

对控制点进行统一编号,建立清晰的编号体系,便于管理和查找。在控制点上设置明显的标识,注明编号、坐标等信息,方便观测和使用。建立控制点管理档案,记录其埋设时间、位置、精度等信息,为后续的检测和维护提供依据。

控制网观测方法

仪器精度要求

选择符合精度要求的全站仪、GPS等测量仪器,确保能够准确获取控制网的观测数据。对测量仪器进行定期校准和维护,按照规定的时间间隔进行校准,确保其性能稳定。在观测前,对仪器进行检查和调试,如检查仪器的电池电量、精度设置等,保证其正常工作。

GPS测量仪器

仪器类型

精度要求

校准维护周期

观测前检查内容

全站仪

满足控制网精度指标

每年一次

电池电量、精度设置

GPS

符合相关标准

每半年一次

卫星信号、坐标系统

观测方案制定

根据控制网的形状和规模,确定合理的观测时间和观测顺序,以提高观测效率和数据质量。采用多余观测的方法,...

中心安监处和引航站采购技术测试和分析服务投标方案.docx