鄂尔多斯市公共信息平台数据迁移服务投标方案

第一章 项目需求理解

8

第一节 平台现状分析

8

一、 部署环境详细解析

8

二、 平台资源规模梳理

28

三、 国产化兼容性诊断

38

四、 功能模块适配需求

61

第二节 适配改造目标

80

一、 国产化兼容目标

80

二、 安全合规认证目标

91

三、 系统功能保障目标

98

四、 性能优化目标

108

第三节 迁移服务范围

114

一、 数据迁移范围界定

114

二、 平台模块改造范围

132

三、 接口服务适配内容

142

四、 功能升级实施范围

150

五、 数据全生命周期保障

158

第四节 适配改造策略

173

一、 分阶段实施策略

173

二、 中间件架构优化

194

三、 数据库部署优化

199

四、 性能优化策略

216

五、 数据迁移专项方案

231

第五节 风险控制措施

246

一、 系统风险识别与防控

246

二、 迁移过程保障措施

261

三、 迁移演练计划

267

四、 业务连续性保障

289

五、 数据安全防护措施

302

第二章 系统架构设计

316

第一节 架构先进性

316

一、 系统架构设计方案

316

二、 数据迁移影响评估

332

第二节 模块化设计

344

一、 全量子模块适配方案

344

二、 基础库模块适配

358

第三节 国产系统适配

372

一、 操作系统适配方案

372

二、 数据库适配改造

381

第四节 数据库部署优化

396

一、 集约化部署方案

396

二、 数据关联关系保障

412

第五节 中间件架构重构

418

一、 中间件耦合问题解决

418

二、 中间件性能提升

436

第六节 安全性设计

453

一、 数据安全保障体系

453

二、 等保三级合规设计

464

第七节 性能与扩展性保障

481

一、 高并发处理能力

481

二、 弹性扩展架构

502

第三章 适配技术路线选型与适配方案

515

第一节 技术路线选型

515

一、 核心组件选型依据

515

二、 技术路线特性评估

531

三、 原平台兼容性分析

543

第二节 全栈适配方案

547

一、 层级适配路径规划

547

二、 数据库迁移实施

561

三、 中间件国产化替换

570

四、 适配测试验证

576

第三节 子模块适配计划

583

一、 核心平台适配

583

二、 基础数据库适配

593

三、 适配阶段目标

603

四、 适配效果对比

608

第四节 数据迁移保障措施

613

一、 迁移方案规划

613

二、 迁移技术实施

624

三、 业务连续性保障

636

四、 备份与回滚机制

659

第五节 标准化接口适配

674

一、 接口类型适配

674

二、 接口协议优化

687

三、 接口轻量化改造

698

四、 接口性能测试

704

第六节 自治区平台级联对接

711

一、 级联对接方式

711

二、 核心功能对接

719

三、 对接兼容性保障

727

四、 对接测试验证

749

第四章 技术评审项目实施方案

763

第一节 实施计划编制

763

一、 全流程阶段时间规划

763

二、 项目管理文档模板设计

776

三、 过渡期业务保障机制

798

第二节 阶段划分与里程碑

810

一、 前期准备阶段

810

二、 适配改造阶段

824

三、 数据迁移阶段

843

四、 功能升级阶段

855

五、 测试验证阶段

870

六、 上线运行阶段

884

第三节 资源配置与进度控制

902

一、 人力资源配置

902

二、 软硬件资源保障

910

三、 进度可视化管理

931

第四节 协同机制与沟通管理

949

一、 多方协作机制建立

949

二、 沟通计划制定

960

三、 接口人职责明确

973

第五章 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议

987

第一节 重点难点分析

987

一、 平台适配复杂度评估

987

二、 数据迁移安全风险

995

三、 功能性能协同优化

1008

四、 多级平台对接保障

1030

第二节 应对措施

1041

一、 分阶段适配实施策略

1041

二、 数据迁移全流程管控

1049

三、 性能优化专项方案

1059

四、 中间件架构重构

1063

第三节 合理化建议

1076

一、 容器化部署架构

1076

二、 适配改造知识管理

1095

三、 自动化测试体系构建

1103

四、 数据安全管控强化

1117

第六章 应急保障方案

1130

第一节 事故处理预案

1130

一、 事故分类标准制定

1130

二、 分级响应机制构建

1157

三、 处理流程规范设计

1169

第二节 数据备份策略

1182

一、 备份机制建立

1182

二、 备份频率规划

1185

三、 备份介质选择

1190

四、 备份恢复演练

1205

第三节 应急响应流程

1209

一、 应急响应机制搭建

1209

二、 故障响应时间标准

1221

三、 应急处理工具配备

1230

四、 协同机制建立

1244

第七章 售后服务方案

1255

第一节 售后服务内容

1255

一、 系统运行维护支持服务

1255

二、 数据迁移后完整性保障

1263

三、 接口服务稳定性维护

1270

四、 平台功能升级技术支持

1279

五、 自治区平台级联保障

1285

第二节 服务响应机制

1293

一、 全天候多渠道响应体系

1293

二、 问题分级处理机制

1301

三、 重大故障现场支持

1306

四、 服务质量持续优化

1313

第三节 服务团队配置

1320

一、 售后团队组织架构

1320

二、 团队成员专业资质

1329

三、 过往项目服务案例

1342

四、 人员变更保障机制

1347

第四节 服务保障措施

1354

一、 年度服务计划制定

1354

二、 服务过程跟踪管理

1361

三、 用户满意度调查机制

1369

四、 典型问题预防策略

1374

项目需求理解

平台现状分析

部署环境详细解析

Centos6.5操作系统环境评估

操作系统兼容性分析

驱动程序适配性

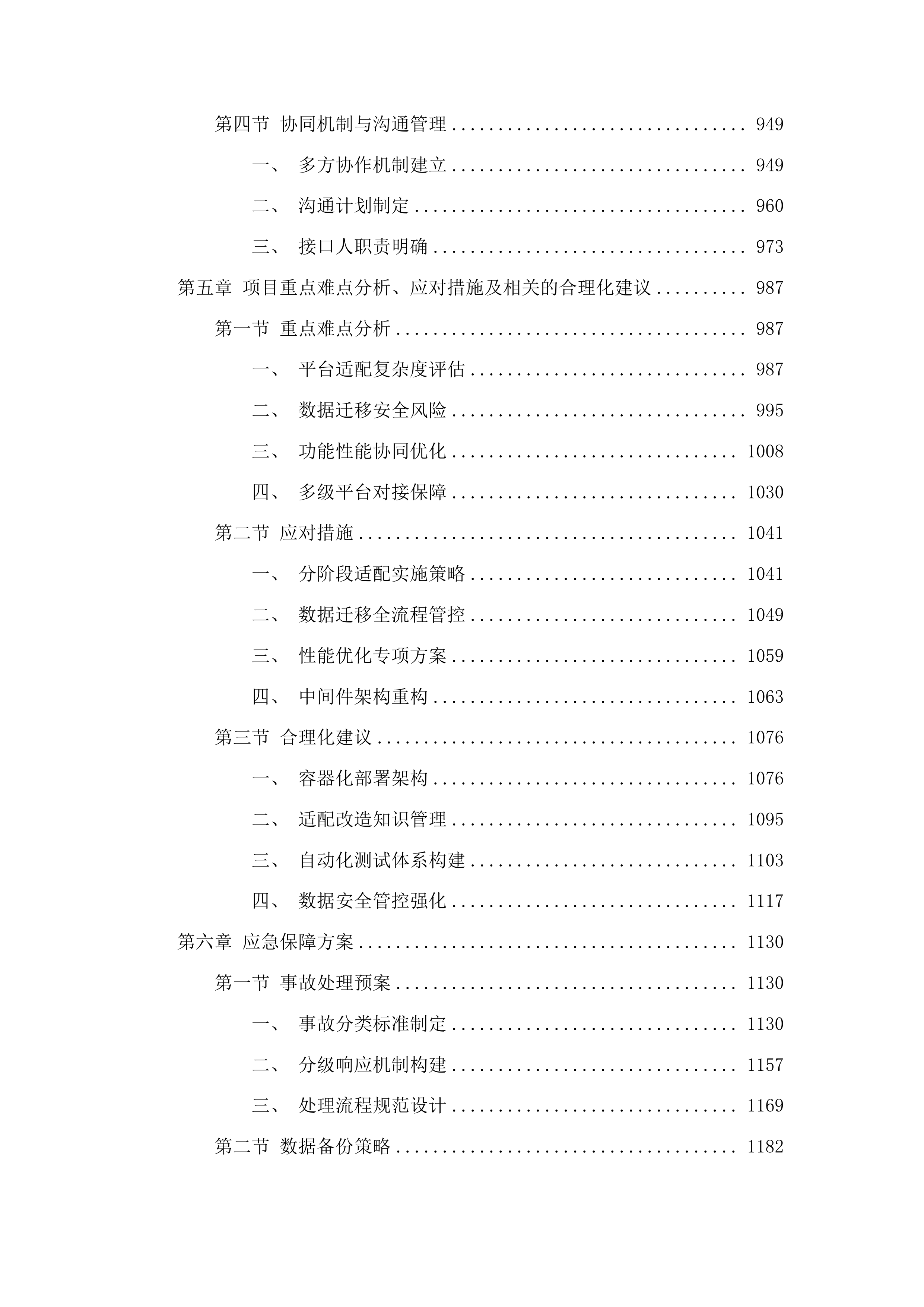

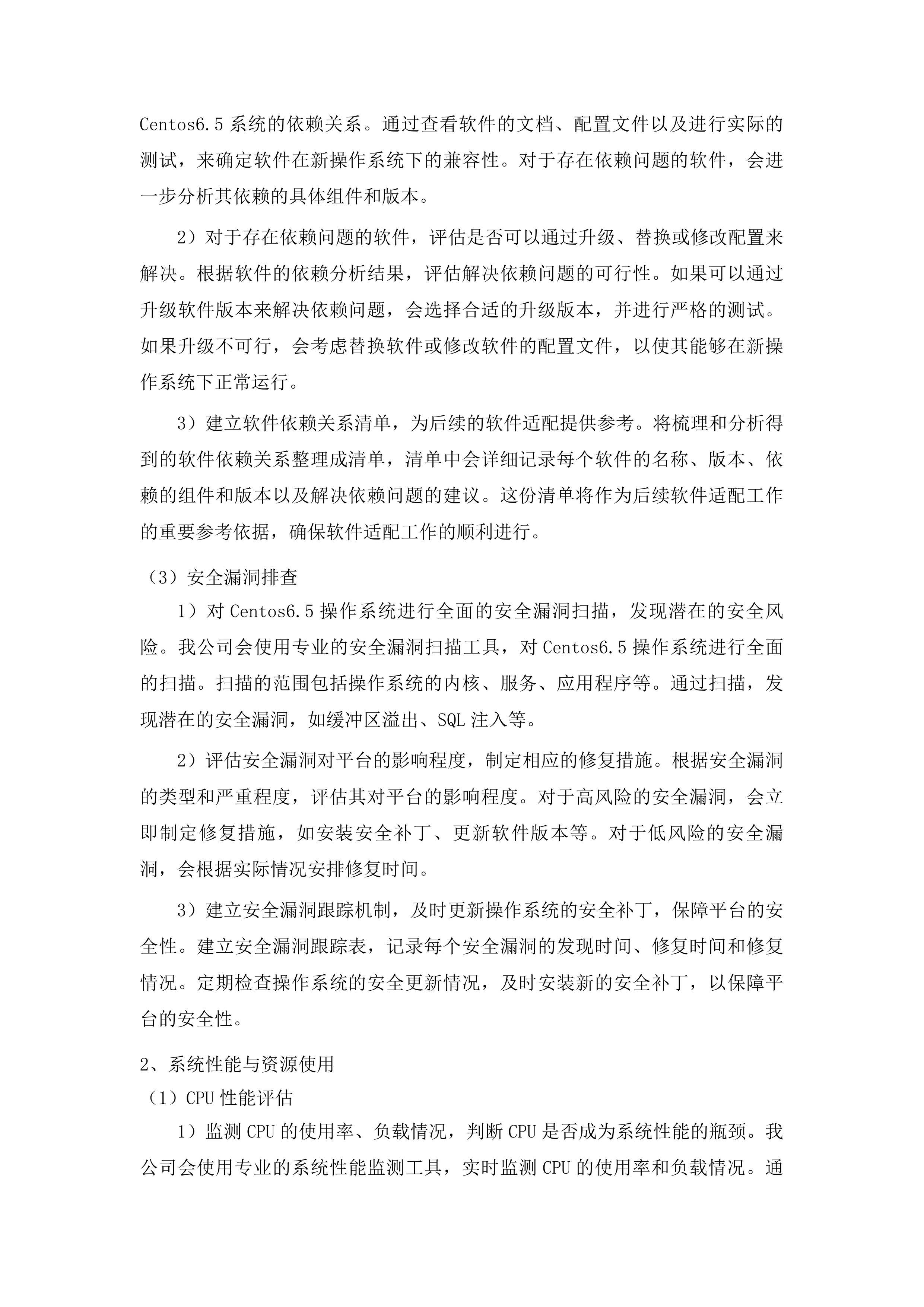

1)检查现有硬件设备的驱动程序在Centos6.5下的运行情况,评估在更换操作系统后是否需要更新驱动。我公司会对每一个硬件设备的驱动程序进行详细的检查,确保其在Centos6.5系统下能够正常工作。对于需要更新驱动的设备,会提前准备好相应的驱动程序,并进行严格的测试,以确保更新后的驱动程序能够与新系统兼容。

2)分析驱动程序与新操作系统的兼容性,确定是否存在驱动缺失或不兼容的问题。通过对驱动程序的代码进行分析,以及在测试环境中进行实际的运行测试,来判断驱动程序与新操作系统的兼容性。如果发现存在驱动缺失或不兼容的问题,会及时采取相应的措施,如寻找替代的驱动程序或与硬件供应商合作解决。

3)制定驱动程序的适配计划,确保硬件设备在新操作系统下能够正常工作。根据驱动程序的检查和分析结果,制定详细的适配计划,明确每个硬件设备的驱动程序更新时间和方式。在适配过程中,会进行严格的监控和测试,确保硬件设备在新操作系统下能够稳定运行。

硬件设备

当前驱动程序

是否需要更新

更新计划

服务器网卡

网卡驱动A

是

在系统更换前一周更新为网卡驱动B

存储设备

存储驱动C

否

无需更新

打印机

打印驱动D

是

在系统更换后立即更新为打印驱动E

软件依赖关系

1)梳理平台上运行的各类软件对Centos6.5的依赖关系,确定软件在新操作系统下的兼容性。我公司会对平台上的所有软件进行全面的梳理,分析其对Centos6.5系统的依赖关系。通过查看软件的文档、配置文件以及进行实际的测试,来确定软件在新操作系统下的兼容性。对于存在依赖问题的软件,会进一步分析其依赖的具体组件和版本。

2)对于存在依赖问题的软件,评估是否可以通过升级、替换或修改配置来解决。根据软件的依赖分析结果,评估解决依赖问题的可行性。如果可以通过升级软件版本来解决依赖问题,会选择合适的升级版本,并进行严格的测试。如果升级不可行,会考虑替换软件或修改软件的配置文件,以使其能够在新操作系统下正常运行。

3)建立软件依赖关系清单,为后续的软件适配提供参考。将梳理和分析得到的软件依赖关系整理成清单,清单中会详细记录每个软件的名称、版本、依赖的组件和版本以及解决依赖问题的建议。这份清单将作为后续软件适配工作的重要参考依据,确保软件适配工作的顺利进行。

安全漏洞排查

1)对Centos6.5操作系统进行全面的安全漏洞扫描,发现潜在的安全风险。我公司会使用专业的安全漏洞扫描工具,对Centos6.5操作系统进行全面的扫描。扫描的范围包括操作系统的内核、服务、应用程序等。通过扫描,发现潜在的安全漏洞,如缓冲区溢出、SQL注入等。

2)评估安全漏洞对平台的影响程度,制定相应的修复措施。根据安全漏洞的类型和严重程度,评估其对平台的影响程度。对于高风险的安全漏洞,会立即制定修复措施,如安装安全补丁、更新软件版本等。对于低风险的安全漏洞,会根据实际情况安排修复时间。

3)建立安全漏洞跟踪机制,及时更新操作系统的安全补丁,保障平台的安全性。建立安全漏洞跟踪表,记录每个安全漏洞的发现时间、修复时间和修复情况。定期检查操作系统的安全更新情况,及时安装新的安全补丁,以保障平台的安全性。

系统性能与资源使用

CPU性能评估

1)监测CPU的使用率、负载情况,判断CPU是否成为系统性能的瓶颈。我公司会使用专业的系统性能监测工具,实时监测CPU的使用率和负载情况。通过分析监测数据,判断CPU是否处于高负载状态,是否成为系统性能的瓶颈。如果CPU使用率长期超过80%,则需要进一步分析原因,如是否存在高消耗CPU的进程。

2)分析CPU的核心数、频率等参数,评估其是否满足平台的业务需求。对CPU的核心数、频率等参数进行详细的分析,结合平台的业务需求,评估CPU的性能是否能够满足要求。如果平台的业务需要处理大量的并发请求,而CPU的核心数较少,则可能会导致系统响应速度变慢。

3)根据CPU性能评估结果,制定CPU优化策略,如调整进程优先级、优化算法等。根据CPU性能评估结果,制定相应的优化策略。如果发现某个进程占用了过多的CPU资源,可以通过调整进程的优先级来降低其对CPU的占用。同时,也可以对一些算法进行优化,提高其执行效率,从而降低CPU的负担。

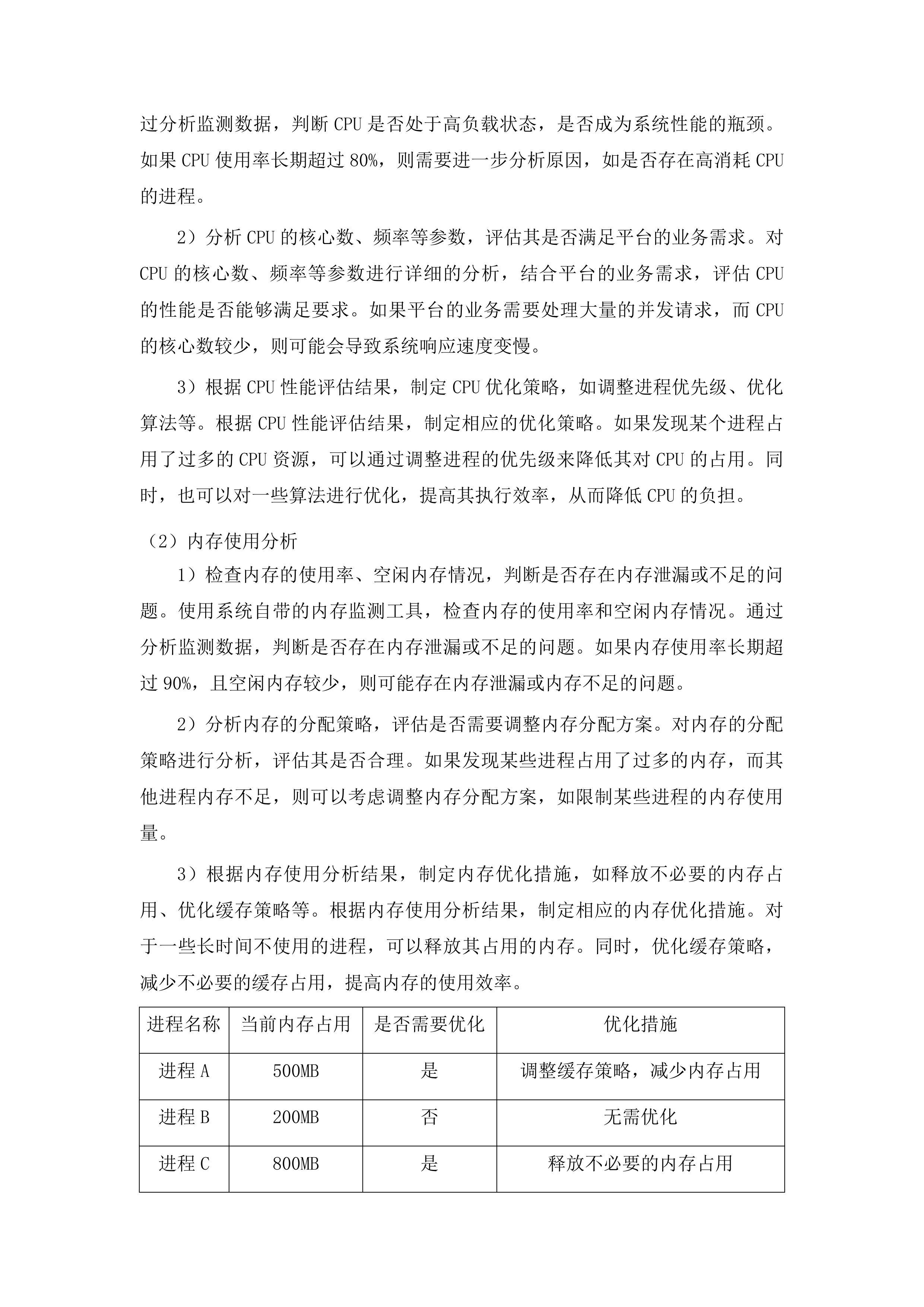

内存使用分析

1)检查内存的使用率、空闲内存情况,判断是否存在内存泄漏或不足的问题。使用系统自带的内存监测工具,检查内存的使用率和空闲内存情况。通过分析监测数据,判断是否存在内存泄漏或不足的问题。如果内存使用率长期超过90%,且空闲内存较少,则可能存在内存泄漏或内存不足的问题。

2)分析内存的分配策略,评估是否需要调整内存分配方案。对内存的分配策略进行分析,评估其是否合理。如果发现某些进程占用了过多的内存,而其他进程内存不足,则可以考虑调整内存分配方案,如限制某些进程的内存使用量。

3)根据内存使用分析结果,制定内存优化措施,如释放不必要的内存占用、优化缓存策略等。根据内存使用分析结果,制定相应的内存优化措施。对于一些长时间不使用的进程,可以释放其占用的内存。同时,优化缓存策略,减少不必要的缓存占用,提高内存的使用效率。

进程名称

当前内存占用

是否需要优化

优化措施

进程A

500MB

是

调整缓存策略,减少内存占用

进程B

200MB

否

无需优化

进程C

800MB

是

释放不必要的内存占用

磁盘I/O性能

1)监测磁盘的读写速度、I/O等待时间等指标,评估磁盘I/O性能。使用磁盘性能监测工具,实时监测磁盘的读写速度、I/O等待时间等指标。通过分析监测数据,评估磁盘I/O性能。如果磁盘的读写速度较慢,I/O等待时间较长,则可能存在磁盘I/O瓶颈。

2)分析磁盘的分区、文件系统等配置,判断是否存在磁盘I/O瓶颈。对磁盘的分区、文件系统等配置进行分析,判断是否存在不合理的地方。如果磁盘的分区不合理,或者文件系统的类型不适合平台的业务需求,则可能会导致磁盘I/O性能下降。

3)根据磁盘I/O性能评估结果,制定磁盘优化方案,如调整磁盘分区、优化文件系统等。根据磁盘I/O性能评估结果,制定相应的磁盘优化方案。如果发现磁盘分区不合理,可以调整磁盘分区,将数据分散到不同的磁盘上。同时,选择合适的文件系统,提高磁盘的读写性能。

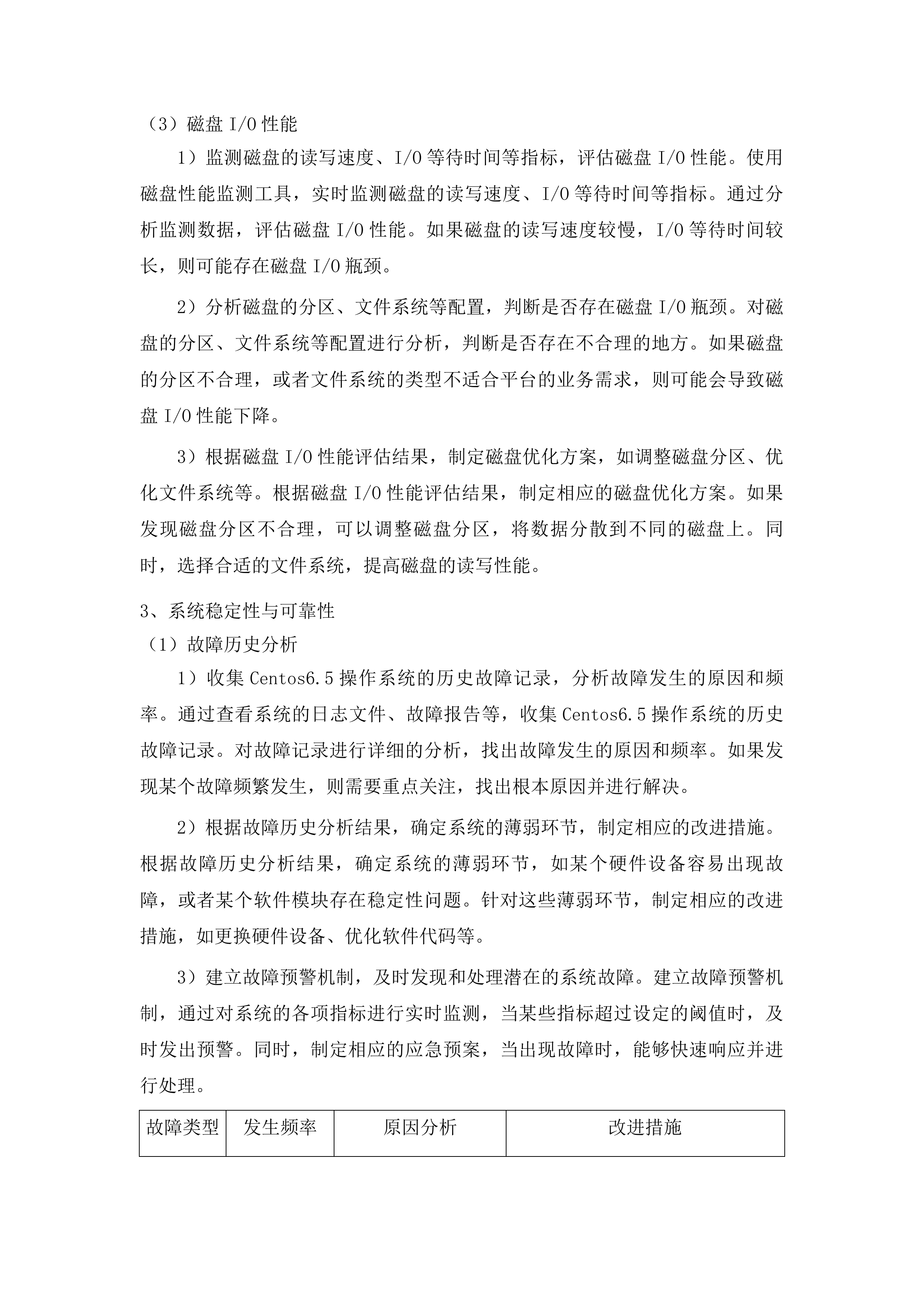

系统稳定性与可靠性

故障历史分析

1)收集Centos6.5操作系统的历史故障记录,分析故障发生的原因和频率。通过查看系统的日志文件、故障报告等,收集Centos6.5操作系统的历史故障记录。对故障记录进行详细的分析,找出故障发生的原因和频率。如果发现某个故障频繁发生,则需要重点关注,找出根本原因并进行解决。

2)根据故障历史分析结果,确定系统的薄弱环节,制定相应的改进措施。根据故障历史分析结果,确定系统的薄弱环节,如某个硬件设备容易出现故障,或者某个软件模块存在稳定性问题。针对这些薄弱环节,制定相应的改进措施,如更换硬件设备、优化软件代码等。

3)建立故障预警机制,及时发现和处理潜在的系统故障。建立故障预警机制,通过对系统的各项指标进行实时监测,当某些指标超过设定的阈值时,及时发出预警。同时,制定相应的应急预案,当出现故障时,能够快速响应并进行处理。

故障类型

发生频率

原因分析

改进措施

硬件故障

每月1次

硬件老化

定期更换硬件设备

软件崩溃

每季度2次

软件代码存在漏洞

优化软件代码,进行漏洞修复

网络故障

每年3次

网络设备故障

加强网络设备的维护和管理

日志文件审查

1)仔细审查系统的日志文件,查找系统启动、运行过程中的错误信息和警告信息。对系统的日志文件进行全面的审查,查找其中的错误信息和警告信息。通过分析这些信息,发现系统启动、运行过程中存在的问题。

2)分析日志文件中的异常记录,判断是否存在潜在的系统故障隐患。对日志文件中的异常记录进行深入的分析,判断是否存在潜在的系统故障隐患。如果发现某些异常记录频繁出现,则需要进一步调查原因,采取相应的措施进行预防。

3)根据日志文件审查结果,及时解决发现的问题,提高系统的稳定性。根据日志文件审查结果,及时解决发现的问题。对于一些小问题,可以立即进行修复。对于一些较为复杂的问题,会组织专业的技术人员进行分析和解决,确保系统的稳定性。

稳定性提升措施

1)加强对Centos6.5操作系统的监控,实时掌握系统的运行状态。使用专业的系统监控工具,加强对Centos6.5操作系统的监控。实时掌握系统的CPU使用率、内存使用率、磁盘I/O性能等指标,及时发现系统运行过程中的异常情况。

2)定期备份系统数据,确保在系统出现故障时能够快速恢复。制定定期备份系统数据的计划,确保系统数据的安全性。在系统出现故障时,可以及时恢复数据,减少故障对业务的影响。

3)制定系统维护计划,定期对系统进行检查和维护,提高系统的可靠性。制定系统维护计划,定期对系统进行检查和维护。包括检查硬件设备的状态、更新软件版本、清理系统垃圾等,提高系统的可靠性。

Postgre9.6数据库运行状态

数据库性能指标监测

响应时间评估

1)记录数据库的平均响应时间、最大响应时间和最小响应时间,评估数据库的响应性能。使用数据库性能监测工具,记录数据库的平均响应时间、最大响应时间和最小响应时间。通过分析这些数据,评估数据库的响应性能。如果平均响应时间过长,或者最大响应时间超过了设定的阈值,则说明数据库的响应性能存在问题。

2)分析响应时间的波动情况,找出影响响应时间的因素,如查询复杂度、数据量等。对响应时间的波动情况进行分析,找出影响响应时间的因素。如果发现响应时间在某些时间段内波动较大,则需要进一步分析是哪些查询导致的,是否是查询复杂度过高或者数据量过大。

3)根据响应时间评估结果,优化数据库的配置参数或查询语句,提高响应性能。根据响应时间评估结果,制定相应的优化策略。如果是数据库的配置参数不合理,可以调整配置参数,如增加内存分配、调整缓存大小等。如果是查询语句存在问题,可以对查询语句进行优化,如添加索引、优化查询逻辑等。

吞吐量分析

1)监测数据库的吞吐量,即单位时间内处理的事务数或查询数,评估数据库的处理能力。使用数据库性能监测工具,监测数据库的吞吐量。通过分析吞吐量数据,评估数据库的处理能力。如果吞吐量较低,说明数据库的处理能力有限,可能无法满足业务的需求。

2)分析吞吐量的变化趋势,判断数据库是否能够满足业务的增长需求。对吞吐量的变化趋势进行分析,判断数据库是否能够满足业务的增长需求。如果吞吐量随着业务量的增加而下降,说明数据库需要进行优化或者升级,以提高其处理能力。

3)根据吞吐量分析结果,调整数据库的硬件资源或优化数据库架构,提高吞吐量。根据吞吐量分析结果,制定相应的优化策略。如果是数据库的硬件资源不足,可以增加硬件资源,如增加内存、更换更快的磁盘等。如果是数据库架构存在问题,可以对数据库架构进行优化,如采用分布式数据库架构等。

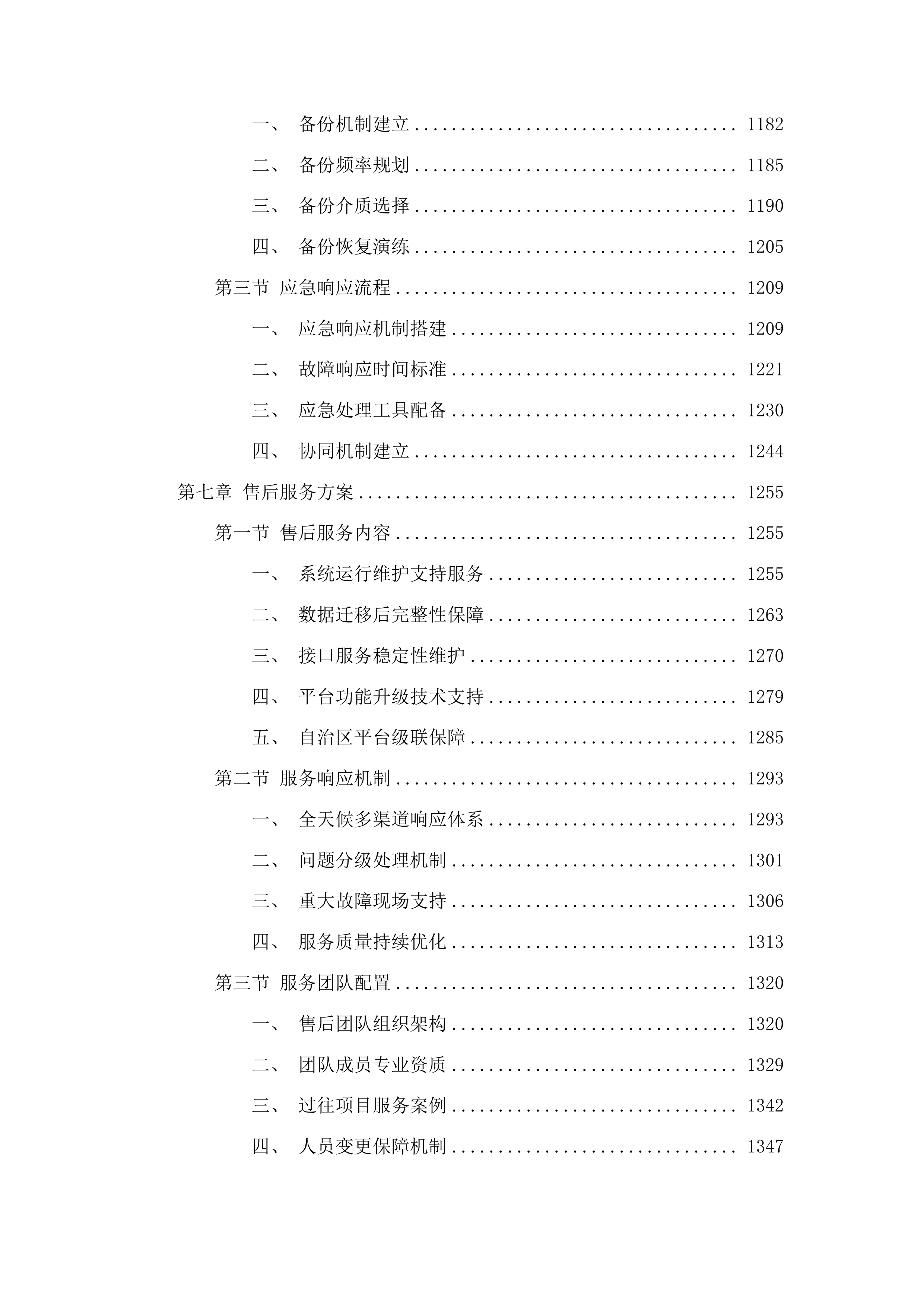

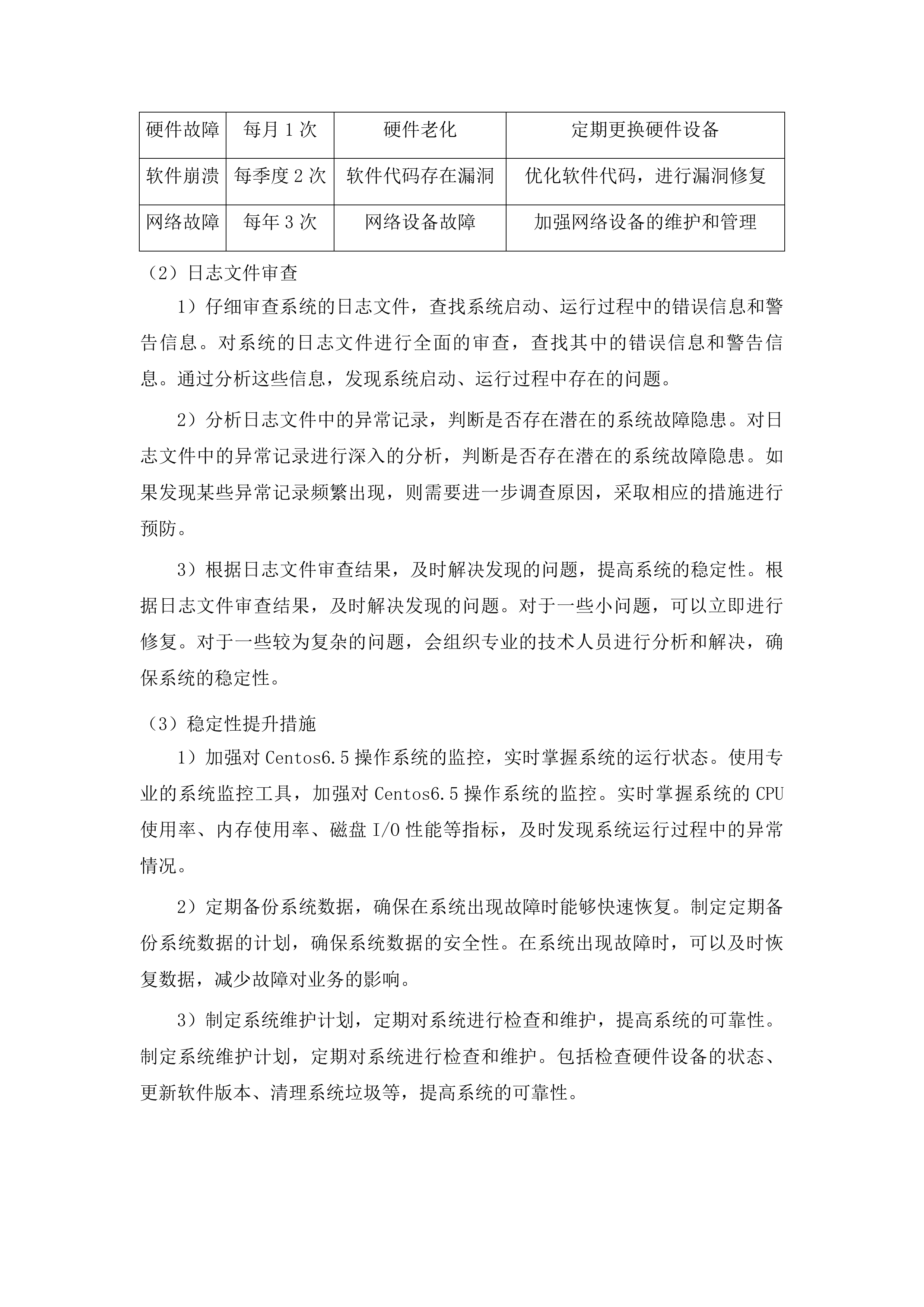

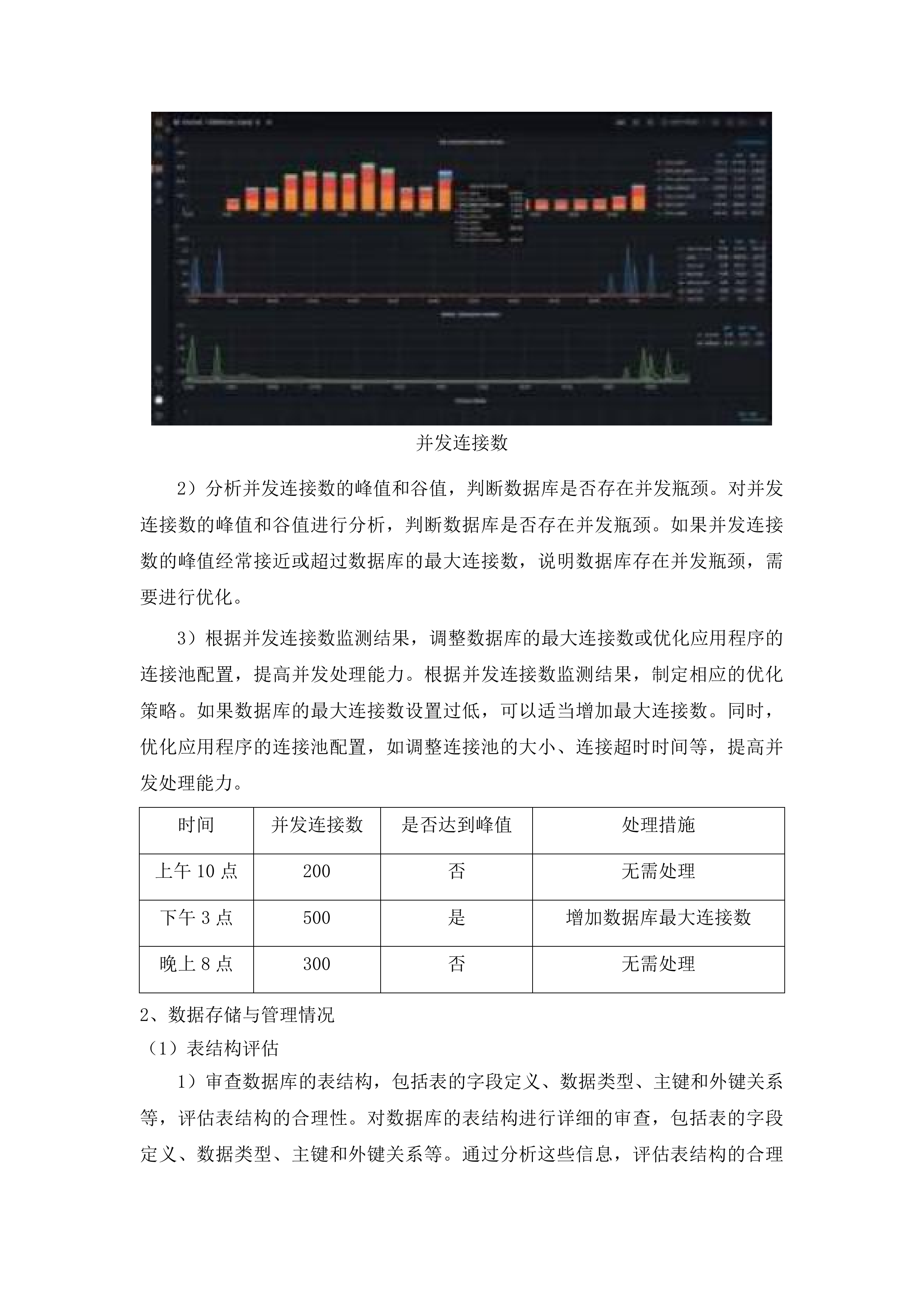

并发连接数监测

1)实时监测数据库的并发连接数,了解数据库的并发处理能力。使用数据库性能监测工具,实时监测数据库的并发连接数。通过分析并发连接数数据,了解数据库的并发处理能力。如果并发连接数超过了数据库的最大连接数,会导致部分连接无法建立,影响业务的正常运行。

并发连接数

2)分析并发连接数的峰值和谷值,判断数据库是否存在并发瓶颈。对并发连接数的峰值和谷值进行分析,判断数据库是否存在并发瓶颈。如果并发连接数的峰值经常接近或超过数据库的最大连接数,说明数据库存在并发瓶颈,需要进行优化。

3)根据并发连接数监测结果,调整数据库的最大连接数或优化应用程序的连接池配置,提高并发处理能力。根据并发连接数监测结果,制定相应的优化策略。如果数据库的最大连接数设置过低,可以适当增加最大连接数。同时,优化应用程序的连接池配置,如调整连接池的大小、连接超时时间等,提高并发处理能力。

时间

并发连接数

是否达到峰值

处理措施

上午10点

200

否

无需处理

下午3点

500

是

增加数据库最大连接数

晚上8点

300

否

无需处理

数据存储与管理情况

表结构评估

1)审查数据库的表结构,包括表的字段定义、数据类型、主键和外键关系等,评估表结构的合理性。对数据库的表结构进行详细的审查,包括表的字段定义、数据类型、主键和外键关系等。通过分析这些信息,评估表结构的合理性。如果发现某些表的字段定义不合理,或者主键和外键关系存在问题,会影响数据的存储和查询效率。

2)分析表的索引情况,判断索引是否能够提高查询性能。对表的索引情况进行分析,判断索引是否能够提高查询性能。如果发现某些查询经常需要扫描大量的数据行,而没有合适的索引,则可以考虑添加索引。但是,索引也会增加数据插入、更新和删除的开销,需要权衡利弊。

3)根据表结构评估结果,优化表结构或调整索引策略,提高数据存储和查询效率。根据表结构评估结果,制定相应的优化策略。如果表结构存在问题,可以对表结构进行优化,如拆分大表、合并小表等。如果索引不合理,可以调整索引策略,如添加或删除索引。

数据备份策略

1)检查数据库的数据备份计划,包括备份时间、备份方式、备份存储位置等,评估备份策略的合理性。对数据库的数据备份计划进行检查,包括备份时间、备份方式、备份存储位置等。通过分析这些信息,评估备份策略的合理性。如果备份时间不合理,或者备份方式不安全,可能会导致数据丢失。

2)测试数据备份的恢复能力,确保在数据丢失或损坏时能够快速恢复。对数据备份的恢复能力进行测试,确保在数据丢失或损坏时能够快速恢复。通过模拟数据丢失或损坏的情况,测试备份数据的恢复过程,检查恢复后的数据是否完整、可用。

3)根据数据备份策略评估结果,调整备份计划或优化备份方式,提高数据的安全性和可用性。根据数据备份策略评估结果,制定相应的优化策略。如果备份计划不合理,可以调整备份时间、备份频率等。如果备份方式不安全,可以采用更安全的备份方式,如加密备份、异地备份等。

数据增长趋势分析

1)分析数据库的数据增长趋势,包括数据量的增长速度、数据类型的变化等,预测未来的数据存储需求。对数据库的数据增长趋势进行分析,包括数据量的增长速度、数据类型的变化等。通过分析历史数据,预测未来的数据存储需求。如果数据量增长速度较快,需要提前规划增加存储容量。

2)根据数据增长趋势分析结果,制定数据存储和管理的优化方案,如定期清理历史数据、优化数据存储结构等。根据数据增长趋势分析结果,制定相应的数据存储和管理优化方案。对于一些历史数据,可以定期进行清理,减少数据量。同时,优化数据存储结构,提高数据的存储效率。

3)建立数据增长监控机制,及时调整数据存储和管理策略,确保数据库的性能和可用性。建立数据增长监控机制,对数据库的数据量进行实时监测。当数据量达到一定的阈值时,及时发出预警,并调整数据存储和管理策略,确保数据库的性能和可用性。

时间

数据量(GB)

增长速度(%)

预测存储需求(GB)

2025年1月

100

10

110

2025年2月

110

12

123.2

2025年3月

123.2

15

141.68

数据库安全与权限设置

用户认证机制

1)检查数据库的用户认证方式,如密码认证、证书认证等,评估认证机制的安全性。对数据库的用户认证方式进行检查,包括密码认证、证书认证等。通过分析这些认证方式的安全性,评估用户认证机制的可靠性。如果密码认证方式存在密码复杂度不够、密码有效期过长等问题,可能会导致用户账户被盗用。

2)分析用户密码的复杂度和有效期,确保用户密码的安全性。对用户密码的复杂度和有效期进行分析,确保用户密码的安全性。要求用户设置复杂的密码,包括字母、数字和特殊字符的组合。同时,设置合理的密码有效期,定期提醒用户更换密码。

3)根据用户认证机制评估结果,加强用户认证的安全性,如采用多因素认证等方式。根据用户认证机制评估结果,制定相应的优化策略。如果用户认证机制存在安全隐患,可以采用多因素认证等方式,如短信验证码、指纹识别等,提高用户认证的安全性。

用户认证方式

安全性评估

改进措施

密码认证

低

采用多因素认证

证书认证

高

无需改进

授权机制评估

1)审查数据库的授权机制,包括角色定义、权限分配等,评估授权机制的合理性。对数据库的授权机制进行审查,包括角色定义、权限分配等。通过分析这些信息,评估授权机制的合理性。如果角色定义不合理,或者权限分配不当,可能会导致用户拥有过高或过低的权限,影响数据库的安全性。

2)检查用户的权限是否与其工作职责相匹配,避免权限过大或过小。对用户的权限进行检查,确保用户的权限与其工作职责相匹配。避免用户拥有过大或过小的权限,防止数据泄露或误操作。

3)根据授权机制评估结果,调整用户的权限设置,确保数据库的安全性和数据的保密性。根据授权机制评估结果,制定相应的优化策略。如果发现某些用户的权限过大或过小,可以调整用户的权限设置,确保数据库的安全性和数据的保密性。

数据加密措施

1)检查数据库的数据加密情况,包括对敏感数据的加密存储和传输加密,评估数据加密措施的有效性。对数据库的数据加密情况进行检查,包括对敏感数据的加密存储和传输加密。通过分析这些信息,评估数据加密措施的有效性。如果发现某些敏感数据没有进行加密存储或传输加密,可能会导致数据泄露。

2)分析加密算法的强度和密钥管理情况,确保数据加密的安全性。对加密算法的强度和密钥管理情况进行分析,确保数据加密的安全性。选择强度较高的加密算法,如AES算法。同时,加强密钥管理,确保密钥的安全性。

3)根据数据加密措施评估结果,加强数据加密的安全性,如采用更高级的加密算法或加强密钥管理等。根据数据加密措施评估结果,制定相应的优化策略。如果数据加密措施存在安全隐患,可以采用更高级的加密算法,或者加强密钥管理,提高数据加密的安全性。

加密类型

加密算法

安全性评估

改进措施

存储加密

DES算法

低

采用AES算法

传输加密

SSL/TLS

高

无需改进

中间件及应用服务器配置

MessageMQ3.1中间件功能评估

消息传递可靠性

1)测试MessageMQ3.1中间件的消息发送和接收功能,确保消息能够准确无误地传递。使用专业的测试工具,对MessageMQ3.1中间件的消息发送和接收功能进行测试。通过发送不同类型、不同大小的消息,检查消息是否能够准确无误地传递到目标节点。如果发现消息丢失或错误,会进一步分析原因,如网络故障、中间件配置问题等。

2)检查中间件的消息存储和转发机制,评估消息在传输过程中的可靠性。对中间件的消息存储和转发机制进行检查,评估消息在传输过程中的可靠性。如果中间件的消息存储容量不足,或者转发机制存在问题,可能会导致消息丢失或延迟。

3)分析中间件的消息确认机制,确保消息的发送和接收得到正确的确认。对中间件的消息确认机制进行分析,确保消息的发送和接收得到正确的确认。如果消息确认机制存在问题,可能会导致消息重复发送或丢失。

测试场景

消息发送情况

消息接收情况

消息确认情况

可靠性评估

正常网络环境

全部发送成功

全部接收成功

全部正确确认

高

网络延迟环境

部分发送失败

部分接收失败

部分确认失败

低

网络中断环境

全部发送失败

全部接收失败

全部确认失败

极低

性能指标分析

1)监测MessageMQ3.1中间件的消息吞吐量、响应时间等性能指标,评估中间件的性能状况。使用中间件性能监测工具,监测MessageMQ3.1中间件的消息吞吐量、响应时间等性能指标。通过分析这些指标,评估中间件的性能状况。如果消息吞吐量较低,或者响应时间过长,说明中间件的性能存在问题。

2)分析性能指标的变化趋势,找出性能瓶颈,优化中间件的配置参数。对性能指标的变化趋势进行分析,找出性能瓶颈。如果发现消息吞吐量在某些时间段内下降,或者响应时间突然增加,需要进一步分析原因,如中间件配置不合理、硬件资源不足等。

3)根据性能指标分析结果,调整中间件的硬件资源或优化中间件的架构,提高性能。根据性能指标分析结果,制定相应的优化策略。如果中间件的硬件资源不足,可以增加硬件资源,如增加内存、更换更快的CPU等。如果中间件的架构存在问题,可以对中间件的架构进行优化,如采用分布式架构。

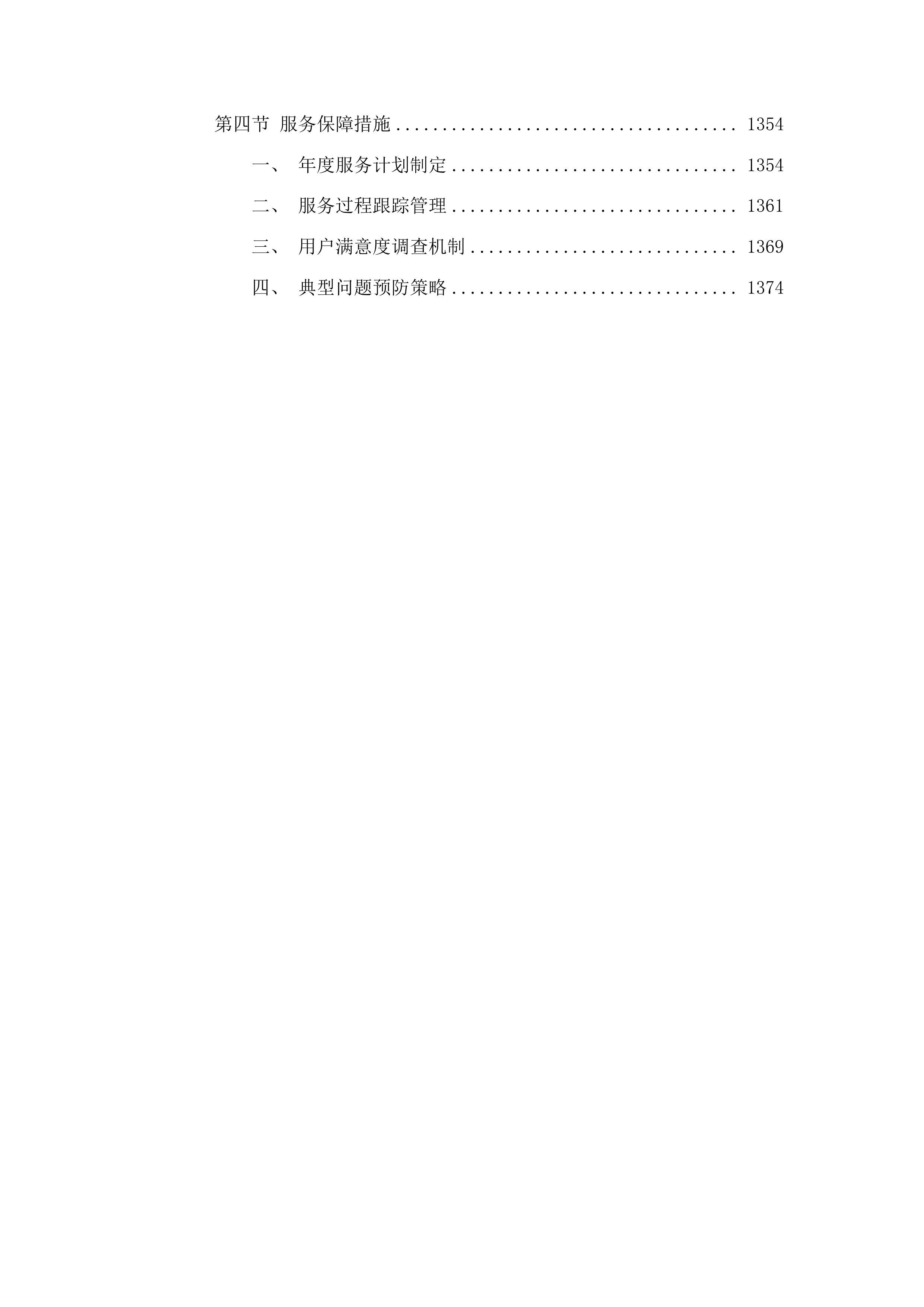

时间

消息吞吐量

响应时间

性能评估

优化措施

上午10点

1000条/秒

100毫秒

高

无需优化

下午3点

500条/秒

200毫秒

低

增加硬件资源

晚上8点

800条/秒

150毫秒

中

优化中间件配置

配置参数检查

1)检查MessageMQ3.1中间件的配置参数,包括消息队列的大小、并发连接数等,确保其与平台的业务需求相匹配。对MessageMQ3.1中间件的配置参数进行检查,包括消息队列的大小、并发连接数等。通过分析这些配置参数,确保其与平台的业务需求相匹配。如果消息队列的大小过小,可能会导致消息丢失。如果并发连接数设置不合理,可能会影响中间件的性能。

2)分析配置参数的合理性,评估是否需要进行调整。对配置参数的合理性进行分析,评估是否需要进行调整。如果发现某些配置参数不符合平台的业务需求,或者存在性能瓶颈,可以考虑调整配置参数。

3)根据配置参数检查结果,优化中间件的配置,提高中间件的性能和可靠性。根据配置参数检查结果,制定相应的优化策略。如果需要调整配置参数,会在测试环境中进行测试,确保调整后的配置参数能够提高中间件的性能和可靠性。

tomcat7应用服务器性能

响应时间监测

1)记录tomcat7应用服务器的平均响应时间、最大响应时间和最小响应时间,评估服务器的响应性能。使用服务器性能监测工具,记录tomcat7应用服务器的平均响应时间、最大响应时间和最小响应时间。通过分析这些数据,评估服务器的响应性能。如果平均响应时间过长,或者最大响应时间超过了设定的阈值,说明服务器的响应性能存在问题。

2)分析响应时间的波动情况,找出影响响应时间的因素,如请求复杂度、服务器负载等。对响应时间的波动情况进行分析,找出影响响应时间的因素。如果发现响应时间在某些时间段内波动较大,需要进一步分析是哪些请求导致的,是否是请求复杂度过高或者服务器负载过大。

3)根据响应时间监测结果,优化服务器的配置参数或调整应用程序的代码,提高响应性能。根据响应时间监测结果,制定相应的优化策略。如果是服务器的配置参数不合理,可以调整配置参数,如增加线程池大小、调整缓存大小等。如果是应用程序的代码存在问题,可以对应用程序的代码进行优化,如优化算法、减少数据库查询等。

时间

平均响应时间

最大响应时间

最小响应时间

影响因素分析

优化措施

上午10点

200毫秒

500毫秒

100毫秒

请求复杂度高

优化应用程序代码

下午3点

300毫秒

800毫秒

150毫秒

服务器负载大

增加服务器硬件资源

晚上8点

250毫秒

600毫秒

120毫秒

请求复杂度高

优化应用程序代码

吞吐量分析

1)监测tomcat7应用服务器的吞吐量,即单位时间内处理的请求数,评估服务器的处理能力。使用服务器性能监测工具,监测tomcat7应用服务器的吞吐量。通过分析吞吐量数据,评估服务器的处理能力。如果吞吐量较低,说明服务器的处理能力有限,可能无法满足业务的需求。

2)分析吞吐量的变化趋势,判断服务器是否能够满足业务的增长需求。对吞吐量的变化趋势进行分析,判断服务器是否能够满足业务的增长需求。如果吞吐量随着业务量的增加而下降,说明服务器需要进行优化或者升级,以提高其处理能力。

3)根据吞吐量分析结果,调整服务器的硬件资源或优化服务器的架构,提高吞吐量。根据吞吐量分析结果,制定相应的优化策略。如果是服务器的硬件资源不足,可以增加硬件资源,如增加内存、更换更快的CPU等。如果是服务器的架构存在问题,可以对服务器的架构进行优化,如采用集群架构。

并发连接数管理

1)实时监测tomcat7应用服务器的并发连接数,了解服务器的并发处理能力。使用服务器性能监测工具,实时监测tomcat7应用服务器的并发连接数。通过分析并发连接数数据,了解服务器的并发处理能力。如果并发连接数超过了服务器的最大连接数,会导致部分连接无法建立,影响业务的正常运行。

2)分析并发连接数的峰值和谷值,判断服务器是否存在并发瓶颈。对并发连接数的峰值和谷值进行分析,判断服务器是否存在并发瓶颈。如果并发连接数的峰值经常接近或超过服务器的最大连接数,说明服务器存在并发瓶颈,需要进行优化。

3)根据并发连接数监测结果,调整服务器的最大连接数或优化应用程序的连接池配置,提高并发处理能力。根据并发连接数监测结果,制定相应的优化策略。如果服务器的最大连接数设置过低,可以适当增加最大连接数。同时,优化应用程序的连接池配置,如调整连接池的大小、连接超时时间等,提高并发处理能力。

JDK1.7与redis3.0协同情况

兼容性评估

1)测试JDK1.7与redis3.0的兼容性,确保两者能够正常协同工作。在测试环境中,对JDK1.7与redis3.0的兼容性进行测试。通过编写测试代码,调用redis3.0的API,检查是否能够正常连接和操作redis3.0数据库。如果发现兼容性问题,会进一步分析原因,如版本不兼容、配置参数错误等。

2)检查JDK1.7对redis3.0的API调用是否正常,评估数据交互的准确性和稳定性。对JDK1.7对redis3.0的API调用进行检查,评估数据交互的准确性和稳定性。通过发送不同类型的请求,检查redis3.0的响应是否正确。如果发现数据交互存在问题,会对代码进行调试,找出问题所在。

3)分析JDK1.7和redis3.0的版本兼容性,判断是否需要升级或降级相关软件。对JDK1.7和redis3.0的版本兼容性进行分析,判断是否需要升级或降级相关软件。如果发现版本不兼容,会根据实际情况选择合适的版本进行升级或降级。

数据交互稳定性

1)监测JDK1.7与redis3.0之间的数据交互情况,确保数据的正确传输和处理。使用专业的监测工具,监测JDK1.7与redis3.0之间的数据交互情况。通过分析监测数据,确保数据的正确传输和处理。如果发现数据传输存在丢包、错误等问题,会进一步分析原因,如网络故障、软件配置问题等。

2)检查数据在传输过程中的完整性和准确性,评估数据交互的稳定性。对数据在传输过程中的完整性和准确性进行检查,评估数据交互的稳定性。通过比较发送和接收的数据,检查数据是否完整、准确。如果发现数据存在丢失、篡改等问题,会对数据传输过程进行优化,如增加数据校验机制。

3)分析数据交互的性能指标,如响应时间、吞吐量等,找出潜在的性能问题。对数据交互的性能指标进行分析,找出潜在的性能问题。如果发现响应时间过长、吞吐量过低等问题,会进一步分析原因,如网络延迟、软件性能瓶颈等。

性能优化措施

1)根据JDK1.7和redis3.0的性能指标分析结果,找出潜在的性能问题,制定优化措施。根据JDK1.7和redis3.0的性能指标分析结果,找出潜在的性能问题,如响应时间过长、吞吐量过低等。针对这些问题,制定相应的优化措施,如调整JDK1.7的配置参数、优化redis3.0的数据库结构等。

2)优化JDK1.7的配置参数,提高其对redis3.0的支持性能。对JDK1.7的配置参数进行优化,提高其对redis3.0的支持性能。通过调整JDK1.7的堆内存大小、垃圾回收策略等参数,减少JDK1.7的性能开销。

3)调整redis3.0的配置参数,优化其性能和响应速度。对redis3.0的配置参数进行调整,优化其性能和响应速度。通过调整redis3.0的内存分配、持久化策略等参数,提高redis3.0的性能和响应速度。

Hadoop平台与缓存系统架构

Hadoop平台架构合理性审查

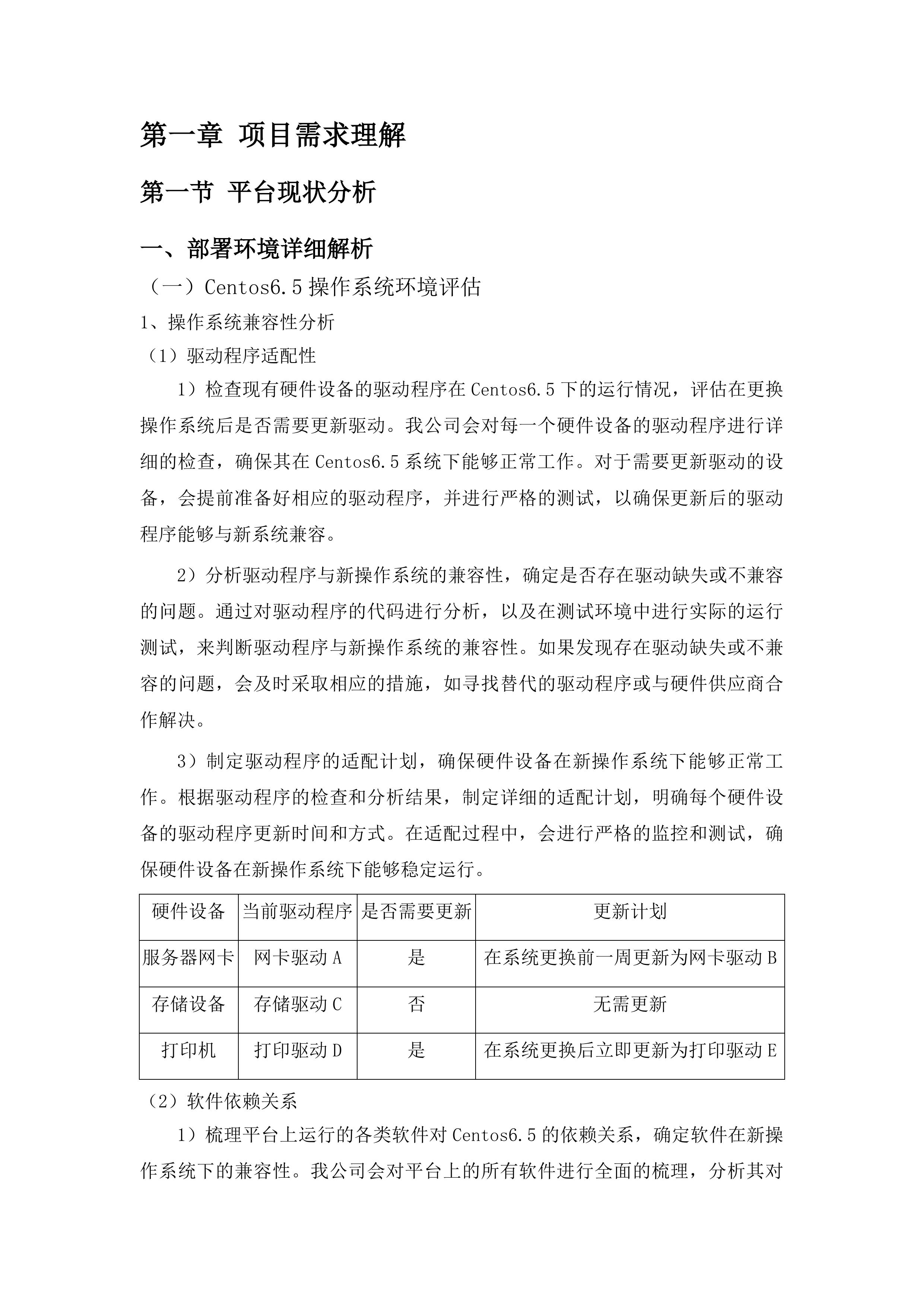

分布式文件系统评估

1)评估Hadoop平台的分布式文件系统(HDFS)的性能和可靠性,确保数据的安全存储和高效访问。对HDFS的性能和可靠性进行评估,包括数据的读写速度、数据的副本机制等。通过测试和分析,确保数据能够安全存储和高效访问。如果发现HDFS的性能存在问题,会进一步分析原因,如数据块大小不合理、副本数设置不当等。

2)检查HDFS的副本机制、数据块大小等配置参数,评估其合理性。对HDFS的副本机制、数据块大小等配置参数进行检查,评估其合理性。根据平台的业务需求和数据特点,调整副本数和数据块大小,提高HDFS的性能和可靠性。

3)分析HDFS的读写性能,找出潜在的性能瓶颈,优化文件系统的配置。对HDFS的读写性能进行分析,找出潜在的性能瓶颈。如果发现读写性能较低,可能是由于网络带宽不足、磁盘I/O性能低等原因导致的。针对这些问题,优化文件系统的配置,如调整数据块的分布、优化网络拓扑等。

配置参数

当前设置

是否合理

优化建议

副本数

2

否

增加到3

数据块大小

64MB

是

无需调整

资源管理器配置

1)审查Hadoop平台的资源管理器(YARN)的配置参数,包括内存分配、CPU调度等,确保资源的合理分配和利用。对YARN的配置参数进行审查,包括内存分配、CPU调度等。通过分析这些配置参数,确保资源能够合理分配和利用。如果发现内存分配不合理,或者CPU调度策略存在问题,会影响平台的性能和效率。

2)分析YARN的调度算法,评估其对作业处理效率的影响。对YARN的调度算法进行分析,评估其对作业处理效率的影响。不同的调度算法适用于不同的业务场景,需要根据平台的业务需求选择合适的调度算法。如果调度算法不合理,可能会导致作业处理时间过长,资源利用率低下。

3)根据资源管理器配置评估结果,调整YARN的配置参数,提高平台的资源利用率和作业处理效率。根据资源管理器配置评估结果,制定相应的优化策略。如果需要调整YARN的配置参数,会在测试环境中进行测试,确保调整后的配置参数能够提高平台的资源利用率和作业处理效率。

集群规模与节点配置

1)检查Hadoop平台的集群规模和节点配置,判断是否能够满足平台的业务需求。对Hadoop平台的集群规模和节点配置进行检查,判断是否能够满足平台的业务需求。根据平台的数据量和业务处理能力,评估集群规模是否合适,节点的硬件配置是否足够。如果集群规模过小,或者节点的硬件配置不足,可能会导致平台性能下降。

2)分析节点的硬件资源配置,如CPU、内存、磁盘等,评估节点的性能状况。对节点的硬件资源配置进行分析,评估节点的性能状况。通过监测节点的CPU使用率、内存使用率、磁盘I/O性能等指标,判断节点是否存在性能瓶颈。如果发现某个节点的性能较低,可能需要对其进行硬件升级或调整配置。

3)根据集群规模与节点配置评估结果,调整集群的规模或节点的配置,提高平台的性能和可靠性。根据集群规模与节点配置评估结果,制定相应的优化策略。如果需要调整集群的规模,可以增加或减少节点数量。如果需要调整节点的配置,可以升级硬件设备、优化软件配置等。

缓存系统性能与可靠性

缓存命中率分析

1)监测redis3.0缓存系统的缓存命中率,评估缓存系统的性能状况。使用缓存性能监测工具,监测redis3.0缓存系统的缓存命中率。通过分析缓存命中率数据,评估缓存系统的性能状况。如果缓存命中率较低,说明缓存系统的性能不佳,需要进一步分析原因。

2)分析缓存命中率的变化趋势,找出影响缓存命中率的因素,如缓存策略、数据访问模式等。对缓存命中率的变化趋势进行分析,找出影响缓存命中率的因素。如果发现缓存命中率在某些时间段内下降,需要进一步分析是哪些因素导致的,如缓存策略不合理、数据访问模式发生变化等。

3)根据缓存命中率分析结果,调整缓存系统的配置参数或优化缓存策略,提高缓存命中率。根据缓存命中率分析结果,制定相应的优化策略。如果需要调整缓存系统的配置参数,可以增加缓存容量、调整缓存过期时间等。如果需要优化缓存策略,可以采用更合适的缓存淘汰算法。

响应时间评估

1)记录redis3.0缓存系统的响应时间,评估缓存系统的响应性能。使用缓存性能监测工具,记录redis3.0缓存系统的响应时间。通过分析响应时间数据,评估缓存系统的响应性能。如果响应时间过长,说明缓存系统的响应性能存在问题,需要进一步分析原因。

2)分析响应时间的波动情况,找出影响响应时间的因素,如缓存负载、网络延迟等。对响应时间的波动情况进行分析,找出影响响应时间的因素。如果发现响应时间在某些时间段内波动较大,需要进一步分析是哪些因素导致的,如缓存负载过高、网络延迟过大等。

3)根据响应时间评估结果,优化缓存系统的配置参数或调整缓存架构,提高响应性能。根据响应时间评估结果,制定相应的优化策略。如果需要优化缓存系统的配置参数,可以调整缓存的并发处理能力、优化缓存的存储结构等。如果需要调整缓存架构,可以采用分布式缓存架构。

时间

响应时间

影响因素分析

优化措施

上午10点

50毫秒

缓存负载低

无需优化

下午3点

100毫秒

缓存负载高

增加缓存容量

晚上8点

80毫秒

网络延迟大

优化网络配置

可靠性保障机制

1)检查redis3.0缓存系统的数据备份和故障恢复机制,确保缓存数据的安全性和可用性。对redis3.0缓存系统的数据备份和故障恢复机制进行检查,确保缓存数据的安全性和可用性。检查数据备份的频率、备份存储位置等,确保在数据丢失或损坏时能够快速恢复。

2)测试缓存系统的故障恢复能力,评估其在故障发生时的可靠性。对缓存系统的故障恢复能力进行测试,评估其在故障发生时的可靠性。通过模拟故障场景,测试缓存系统的恢复过程,检查恢复后的数据是否完整、可用。

3)根据可靠性保障机制评估结果,加强缓存系统的可靠性保障措施,如定期备份数据、设置冗余节点等。根据可靠性保障机制评估结果,制定相应的优化策略。如果发现缓存系统的可靠性存在问题,可以加强数据备份和故障恢复机制,如增加备份频率、设置冗余节点等。

Hadoop与缓存系统协同工作评估

兼容性测试

1)测试Hadoop平台与缓存系统(redis3.0)的兼容性,确保两者能够正常协同工作。在测试环境中,对Hadoop平台与缓存系统的兼容性进行测试。通过编写测试代码,调用缓存系统的API,检查是否能够正常连接和操作缓存系统。如果发现兼容性问题,会进一步分析原因,如版本不兼容、配置参数错误等。

2)检查数据在Hadoop平台和缓存系统之间的交互是否正常,评估数据传输的准确性和稳定性。对数据在Hadoop平台和缓存系统之间的交互进行检查,评估数据传输的准确性和稳定性。通过发送不同类型的请求,检查缓存系统的响应是否正确。如果发现数据交互存在问题,会对代码进行调试,找出问题所在。

3)分析Hadoop平台和缓存系统的版本兼容性,判断是否需要升级或降级相关软件。对Hadoop平台和缓存系统的版本兼容性进行分析,判断是否需要升级或降级相关软件。如果发现版本不兼容,会根据实际情况选择合适的版本进行升级或降级。

测试场景

兼容性情况

原因分析

解决措施

正常环境

兼容

无

无需处理

高并发环境

不兼容

版本不匹配

升级缓存系统版本

数据交互稳定性

1)监测Hadoop平台与缓存系统之间的数据交互情况,确保数据的正确传输和处理。使用数据交互监测工具,监测Hadoop平台与缓存系统之间的数据交互情况。通过分析监测数据,确保数据能够正确传输和处理。如果发现数据传输存在丢包、错误等问题,会进一步分析原因,如网络故障、软件配置问题等。

2)检查数据在传输过程中的完整性和准确性,评估数据交互的稳定性。对数据在传输过程中的完整性和准确性进行检查,评估数据交互的稳定性。通过比较发送和接收的数据,检查数据是否完整、准确。如果发现数据存在丢失、篡改等问题,会对数据传输过程进行优化,如增加数据校验机制。

3)分析数据交互的性能指标,如响应时间、吞吐量等,找出潜在的性能问题。对数据交互的性能指标进行分析,找出潜在的性能问题。如果发现响应时间过长、吞吐量过低等问题,会进一步分析原因,如网络延迟、软件性能瓶颈等。

时间

响应时间

吞吐量

影响因素分析

优化措施

上午10点

100毫秒

1000条/秒

网络延迟小

无需优化

下午3点

200毫秒

500条/秒

网络延迟大

优化网络配置

晚上8点

150毫秒

800条/秒

软件性能瓶颈

优化软件代码

性能优化措施

1)根据Hadoop平台和缓存系统的性能指标分析结果,找出潜在的性能问题,制定优化措施。根据Hadoop平台和缓存系统的性能指标分析结果,找出潜在的性能问题,如响应时间过长、吞吐量过低等。针对这些问题,制定相应的优化措施,如调整Hadoop平台的配置参数、优化缓存系统的数据库结构等。

2)优化Hadoop平台和缓存系统的配置参数,提高两者的协同工作性能。对Hadoop

平台资源规模梳理

接入部门与旗区数量统计

接入部门数量详情

鄂尔多斯市公共信息平台接入全市84个部门,这些部门的数据汇聚于平台,旨在实现数据的高效共享与交换。各部门的数据类型丰富多样,广泛涵盖政务管理、社会服务、经济发展、民生保障等多个重要领域。政务管理方面的数据有助于提升政府的决策科学性和行政效率;社会服务数据能更好地满足民众的生活需求,推动社会的和谐发展;经济发展数据则为宏观经济调控和产业升级提供有力支撑;民生保障数据可助力精准帮扶和公共资源的合理分配。接入部门的广泛覆盖,为平台提供了海量且多元的数据资源,有力地支持了跨部门的业务协同。不同部门之间可以基于平台的数据共享,打破信息壁垒,实现业务流程的无缝衔接,提高整体工作效能。

各部门的数据在平台上的整合,不仅促进了数据的流通和利用,还为政务创新提供了新的契机。通过对多部门数据的深度挖掘和分析,可以发现潜在的问题和规律,为政府制定更具针对性的政策提供依据。例如,结合民政部门的救助数据和人社部门的就业数据,可以精准识别就业困难群体,制定个性化的就业帮扶措施。同时,平台也为各部门提供了一个统一的沟通和协作平台,便于及时解决业务中的问题,提高工作的响应速度和质量。

然而,接入众多部门的数据也带来了一系列挑战。各部门的数据标准和格式可能存在差异,需要进行标准化处理,以确保数据的一致性和准确性。此外,数据的安全和隐私保护也是至关重要的问题,需要建立完善的安全机制,防止数据泄露和滥用。平台还需要具备强大的处理能力和稳定性,以应对大量数据的涌入和高并发的访问需求。为了应对这些挑战,平台采用了先进的数据处理技术和安全防护措施,确保数据的高效管理和安全使用。

接入旗区数量详情

平台接入9个旗区的数据,极大地促进了区域间的数据流通和共享。旗区数据的接入,有助于实现全市范围内的政务信息整合和协同管理。不同旗区在地理、经济、社会等方面存在差异,其数据特点和需求也各不相同。一些旗区可能以农业为主,数据主要涉及农业生产、农产品销售等方面;而另一些旗区可能以工业或旅游业为支柱,数据则侧重于工业生产、旅游资源开发等领域。平台需具备良好的兼容性和适应性,能够对不同旗区的数据进行有效的整合和处理。

通过接入旗区数据,平台可以为各旗区提供更精准的政务服务。例如,根据旗区的经济发展数据,为当地制定产业发展规划提供参考;依据人口数据,合理布局教育、医疗等公共资源。同时,旗区之间也可以通过平台实现数据共享和交流,借鉴彼此的发展经验,促进区域的均衡发展。此外,平台还可以为市政府提供全面的旗区数据,便于进行宏观决策和统筹协调。

在接入旗区数据的过程中,也面临着一些困难。旗区之间的数据传输和共享需要稳定的网络环境,需要加强网络基础设施建设。各旗区的数据管理水平和信息化程度可能存在差异,需要进行技术培训和指导,提高数据的质量和可用性。为了确保旗区数据的安全和隐私,还需要建立严格的访问控制和数据加密机制。平台将不断优化技术架构和管理模式,克服这些困难,实现旗区数据的高效接入和利用。

接入部门与旗区综合分析

接入的84个部门和9个旗区构成了平台庞大的用户群体,这对平台的性能和稳定性提出了较高要求。大量的数据接入和频繁的交互操作,需要平台具备强大的处理能力和存储能力,以确保数据的实时处理和快速响应。同时,平台还需要具备高可用性和容错能力,能够在面对突发情况时迅速恢复正常运行,保障业务的连续性。部门与旗区之间的数据交互频繁,需要建立高效的数据共享机制。该机制应涵盖数据的采集、传输、存储、处理和使用等各个环节,确保数据在不同主体之间能够顺畅流通。

各部门和旗区的数据需求存在差异,平台需要提供个性化的服务。对于一些对数据实时性要求较高的部门,平台可以提供实时数据推送服务;对于需要进行深度数据分析的旗区,平台可以提供专业的数据分析工具和算法支持。此外,平台还应建立完善的用户反馈机制,及时了解用户的需求和意见,不断优化服务质量。为了满足不同用户的需求,平台需要不断进行技术创新和功能拓展。引入大数据、人工智能等先进技术,提高数据处理和分析的效率;开发更多的应用场景,为用户提供更加便捷、高效的服务。

平台的建设和运营需要充分考虑不同部门和旗区的需求,制定科学合理的发展策略。在数据标准方面,应统一规范,确保数据的一致性和可比性;在安全管理方面,应加强技术防护和制度建设,保障数据的安全和隐私。同时,还需要加强与各部门和旗区的合作与沟通,共同推动平台的发展和完善。通过建立良好的合作关系,实现资源共享、优势互补,提高平台的整体效能。

共享数据总量及增长趋势

当前共享数据总量

目前平台共享总数据量达到5.66亿条,这些数据广泛涵盖政务管理、社会服务、经济发展、民生保障等多个领域。政务管理数据包含政策法规、行政许可、行政处罚等信息,有助于提高政府的行政效率和透明度;社会服务数据涉及教育、医疗、就业等方面,为民众提供了便捷的服务渠道;经济发展数据涵盖产业结构、企业运营、市场动态等内容,为经济决策提供了重要依据;民生保障数据包括社会保障、住房保障、扶贫救助等信息,保障了民众的基本生活权益。大量的共享数据为政务决策、社会服务等提供了有力支持。政府可以基于这些数据进行科学决策,制定更加符合实际情况的政策;社会服务机构可以利用数据优化服务流程,提高服务质量。

数据增长趋势

然而,数据的多样性和丰富性也增加了数据管理和利用的难度。不同领域的数据具有不同的特点和格式,需要进行标准化处理和整合。同时,数据的安全和隐私保护也是一个重要问题,需要建立完善的安全机制,防止数据泄露和滥用。为了更好地管理和利用这些数据,平台采用了先进的数据存储和处理技术,如分布式存储、大数据分析等。分布式...

鄂尔多斯市公共信息平台数据迁移服务投标方案.docx