吉林长白山森林生态系统国家定位观测研究站改造提升项目投标方案

第一章 超便携式土壤呼吸自动测量系统

5

第一节 CO2测量性能

5

一、 CO2测量范围

6

二、 测量准确度指标

18

三、 NDIR测量原理

26

四、 产品彩页文件

41

第二节 设备便携性与通讯功能

45

一、 便携式自供电特性

45

二、 GPS与Wi-Fi通讯

60

三、 通量数据采集存储

87

四、 气体流量控制功能

94

第三节 系统体积与电池配置

104

一、 系统体积参数

104

二、 锂电池配置方案

125

三、 电池使用时长

136

四、 安全携带配件

143

第四节 内存与通讯标准

154

一、 系统内存配置

154

二、 Wi-Fi技术标准

164

三、 SDI-12接口功能

177

四、 GPS定位精度

194

第五节 工作环境与检测器参数

218

一、 检测器测量频率

218

二、 工作环境范围

230

三、 工作压力参数

247

四、 气体流速指标

258

五、 供电需求规格

264

第六节 智能测量室配置

269

一、 测量室直径规格

269

二、 土壤面积覆盖

292

三、 空气温度测量

307

四、 压力传感器性能

315

五、 工作温度范围

322

第七节 产品配置清单

334

一、 主机设备

334

二、 智能测量室

348

三、 专用线缆配件

365

四、 安全携带跨带

374

五、 土壤传感器

384

六、 充电锂电池组

395

七、 电源充电线

412

八、 土壤环配件

434

第二章 森林小气候气象监测站

440

第一节 数据采集器

440

一、 模拟输入通道配置

440

二、 显示与操作界面

450

三、 电源功耗控制设计

456

第二节 空气温湿度传感器

462

一、 温度测量性能

462

二、 湿度检测参数

471

三、 传感器技术规格

476

第三节 气压传感器

493

一、 气压测量范围

493

二、 测量精度指标

503

三、 信号输出特性

517

第四节 太阳辐射传感器

528

一、 光谱响应特性

528

二、 辐射测量范围

534

三、 测量精度保障

540

第五节 土壤温度传感器

545

一、 温度测量范围

546

二、 测量精度指标

552

三、 传感器结构设计

569

第六节 土壤水分传感器

579

一、 水分测量范围

579

二、 测量精度特性

583

三、 传感器技术参数

594

第七节 其他配件与功能

601

一、 太阳能供电系统

601

二、 无线传输模块

622

三、 气象专用安装支架

627

第三章 项目供货方案

650

第一节 货物保障

650

一、 大气廓线测量系统供货来源

650

二、 森林小气候气象监测站来源

659

三、 超便携式土壤呼吸测量系统

668

四、 酶标仪供货保障措施

678

五、 超低温保存冰箱来源说明

688

第二节 货物检验

697

一、 到货外观检查标准

697

二、 数量清点验收流程

706

三、 功能测试实施方案

713

四、 参数验证标准规范

728

第三节 检验方法

741

一、 大气廓线测量系统检验

741

二、 森林小气候监测站检验

753

三、 土壤呼吸测量系统检验

767

四、 酶标仪检验技术规范

778

五、 超低温冰箱检验方法

784

第四节 供货人员配置

790

一、 项目经理岗位职责

791

二、 设备采购员工作内容

803

三、 运输协调员职责范围

809

四、 现场验收员工作细则

829

五、 技术支持工程师配置

840

第五节 供货计划

851

一、 采购阶段时间安排

851

二、 运输阶段实施方案

865

三、 到货验收进度安排

876

四、 安装准备工作规划

882

五、 应急预案保障措施

901

第四章 产品质量保证措施

911

第一节 质量保障措施

911

一、 大气廓线测量系统质量控制

911

二、 森林小气候气象监测站质量管控

922

三、 超便携式土壤呼吸自动测量系统质量保障

928

四、 酶标仪质量控制方案

949

五、 超低温保存冰箱质量保障

956

第二节 质量标准及技术响应

961

一、 大气廓线测量系统技术参数响应

961

二、 森林小气候气象监测站参数响应

977

三、 超便携式土壤呼吸自动测量系统参数响应

988

四、 酶标仪技术指标响应

993

五、 超低温保存冰箱技术响应

1000

第三节 质量保证依据

1009

一、 质量管理体系认证文件

1009

二、 设备检测报告与证书

1020

三、 技术参数确认文件

1039

四、 质量承诺文件

1053

第四节 质量保证原则

1065

一、 全过程质量控制机制

1065

二、 设备验收标准

1081

三、 质量反馈与改进机制

1092

四、 售后服务质量保障

1095

超便携式土壤呼吸自动测量系统

CO2测量性能

CO2测量范围

零至二万微摩尔每摩尔

测量范围界定

精准区间覆盖

该测量范围能够精准覆盖本项目实际应用中可能遇到的CO2浓度区间,为准确测量提供有力保障。在实际的森林生态环境中,CO2浓度会因季节、昼夜、植被分布等因素而有所变化。而0-20000μmol/mol的测量范围,恰好可以涵盖这些不同情况下的CO2浓度,使得测量结果更加准确可靠。无论是在茂密森林的深处,还是在开阔的林中空地,都能实现对CO2浓度的精准测量,为森林生态系统的研究提供了坚实的数据基础。

满足多样需求

可满足不同环境下的CO2浓度测量需求,无论是低浓度还是高浓度的CO2环境,都能进行有效测量。在森林生态系统中,不同的区域和环境条件下,CO2浓度会有很大的差异。例如,在森林的底层,由于植被的呼吸作用和土壤的微生物活动,CO2浓度可能会相对较高;而在森林的上层,由于与大气的交换更为频繁,CO2浓度可能会相对较低。该测量范围能够适应这种多样化的环境需求,为不同环境下的CO2浓度测量提供了有效的解决方案。

保障数据准确

在0-20000μmol/mol的范围内,能确保测量数据的准确性和可靠性,为项目提供有力的数据支持。准确的CO2浓度数据对于研究森林生态系统的碳循环、气候变化等方面具有重要意义。通过在这个范围内进行测量,可以减少测量误差,提高数据的质量。同时,该测量范围也能够保证测量数据的稳定性,使得在不同时间和不同地点进行的测量结果具有可比性,为项目的研究和分析提供了可靠的依据。

实际应用优势

复杂环境适应

可适应不同地区、不同季节的复杂环境,准确测量CO2浓度。在森林生态系统中,不同地区的气候、地形、植被等因素都会对CO2浓度产生影响。例如,在山区,由于地形的起伏和海拔的变化,CO2浓度会呈现出明显的垂直分布特征;在不同季节,由于植被的生长和枯萎,CO2浓度也会发生相应的变化。该测量系统能够适应这些复杂的环境条件,准确地测量出不同地区、不同季节的CO2浓度,为森林生态系统的研究提供了全面的数据支持。

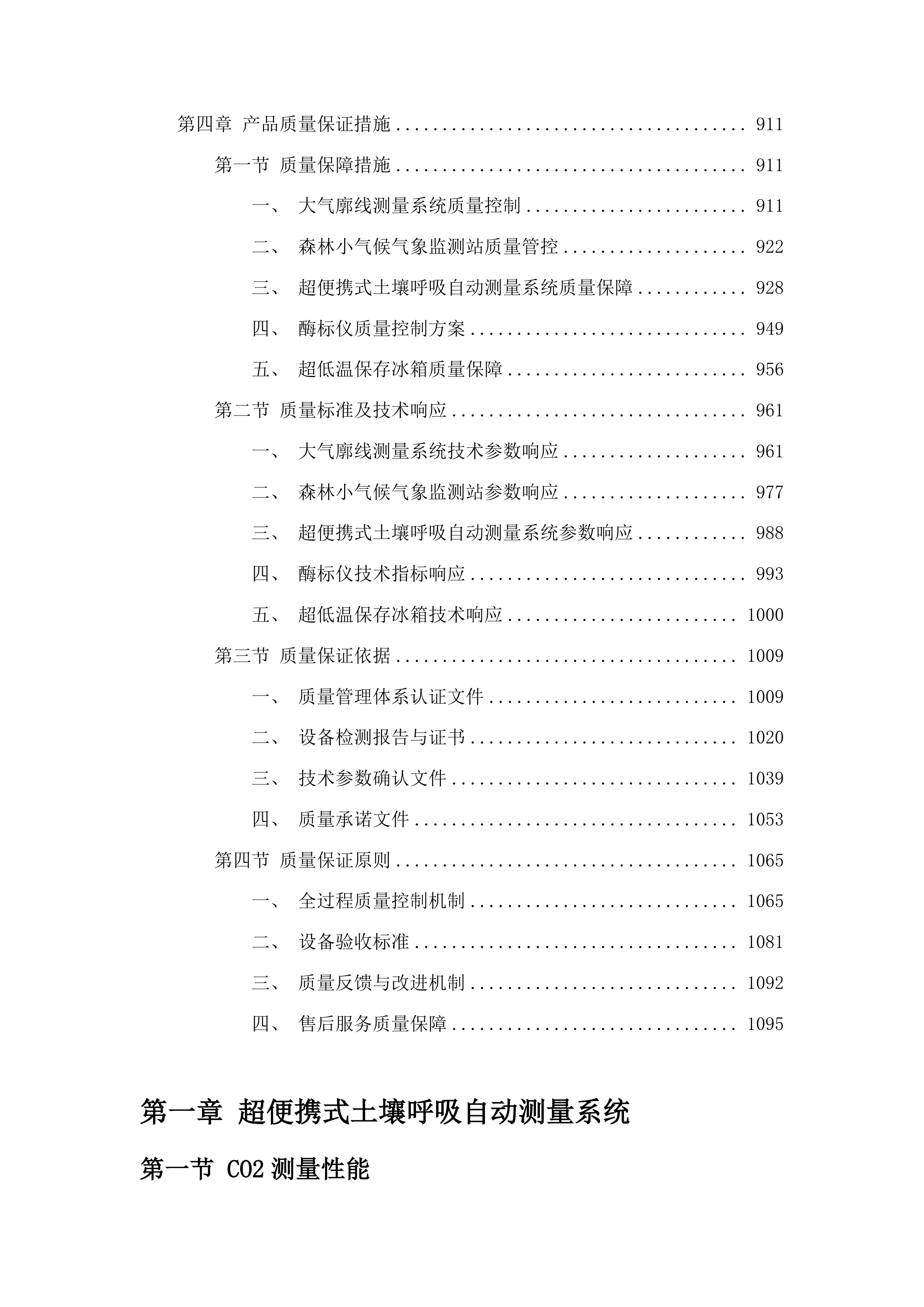

不同气候CO2测量

动态变化监测

能够对CO2浓度的动态变化进行实时监测,及时反馈数据。在森林生态系统中,CO2浓度会随着时间的推移而发生动态变化。例如,在白天,由于植物的光合作用,CO2浓度会逐渐降低;而在夜晚,由于植物的呼吸作用和土壤的微生物活动,CO2浓度会逐渐升高。该测量系统能够实时监测这些动态变化,并及时反馈数据,使得研究人员能够及时了解森林生态系统中CO2浓度的变化情况,为森林生态系统的管理和保护提供了科学依据。

CO2浓度动态变化监测

监测时间

CO2浓度(μmol/mol)

变化情况

上午8点

400

开始下降

中午12点

380

持续下降

下午4点

390

开始上升

晚上8点

410

持续上升

科研数据支持

为科研项目提供准确、可靠的CO2浓度数据,推动相关研究的深入开展。准确的CO2浓度数据对于研究森林生态系统的碳循环、气候变化等方面具有重要意义。通过该测量系统提供的数据,科研人员可以深入了解森林生态系统中CO2的来源、去向和转化过程,为森林生态系统的管理和保护提供科学依据。同时,这些数据也可以为气候变化的研究提供重要的参考,有助于预测未来气候变化的趋势,为应对气候变化提供决策支持。

科研数据支持

行业标准契合

遵循行业规范

严格遵循行业关于CO2测量范围的规范要求,确保产品质量。在森林生态系统的研究中,对于CO2测量的准确性和可靠性有着严格的要求。该测量系统的测量范围符合行业规范,能够保证测量结果的准确性和可靠性。同时,该系统也经过了严格的质量检测和认证,确保了产品的质量和稳定性,为森林生态系统的研究提供了可靠的保障。

提升产品信誉

符合行业标准有助于提升产品的信誉和市场竞争力。在市场竞争日益激烈的今天,产品的信誉和市场竞争力是企业生存和发展的关键。该测量系统符合行业标准,能够为用户提供准确、可靠的测量结果,从而提升了产品的信誉和市场竞争力。同时,该系统的高品质和高性能也得到了用户的广泛认可和好评,为企业的发展奠定了坚实的基础。

保障项目合规

保证项目在合规的前提下进行CO2浓度测量,避免潜在风险。在森林生态系统的研究中,对于CO2测量的合规性有着严格的要求。该测量系统的测量范围符合行业规范,能够保证项目在合规的前提下进行CO2浓度测量。同时,该系统也具有完善的安全保护机制,能够避免潜在的风险,为项目的顺利进行提供了可靠的保障。

测量量程覆盖范围

全面覆盖特性

涵盖常见浓度

可覆盖本项目中常见的CO2浓度范围,为准确测量提供基础。在森林生态系统中,常见的CO2浓度范围通常在一定的区间内波动。该测量系统的量程能够涵盖这些常见的浓度范围,使得在实际测量中能够准确地获取数据。无论是在正常的森林环境中,还是在一些特殊的情况下,如森林火灾后的恢复期,都能实现对CO2浓度的有效测量,为森林生态系统的研究提供了准确的数据支持。

适应特殊场景

对于一些特殊场景下的CO2浓度测量,也能提供有效的支持。在森林生态系统中,可能会出现一些特殊的场景,如火山活动、工业污染等,这些场景会导致CO2浓度发生异常变化。该测量系统的量程能够适应这些特殊场景的需求,准确地测量出异常情况下的CO2浓度,为应对这些特殊情况提供了重要的依据。同时,该系统也具有良好的稳定性和可靠性,能够在复杂的环境中持续工作,确保测量结果的准确性。

特殊场景CO2测量

满足多样化需求

能够满足不同用户、不同项目对CO2测量量程的多样化需求。不同的用户和项目可能对CO2测量量程有不同的要求。例如,一些科研项目可能需要更宽的量程来研究极端情况下的CO2浓度变化,而一些日常监测项目可能只需要较小的量程来满足基本的测量需求。该测量系统的量程可以根据用户的需求进行调整,能够满足不同用户、不同项目的多样化需求,为森林生态系统的研究和监测提供了灵活的解决方案。

环境适应能力

不同气候适应

可适应不同气候条件下的CO2浓度测量,如高温、低温、高湿度等环境。在森林生态系统中,不同的气候条件会对CO2浓度的测量产生影响。例如,在高温环境下,气体的热膨胀会导致测量结果出现偏差;在低温环境下,仪器的性能可能会受到影响;在高湿度环境下,水分可能会影响测量的准确性。该测量系统具有良好的环境适应能力,能够在不同的气候条件下准确地测量CO2浓度,为森林生态系统的研究提供了可靠的数据支持。

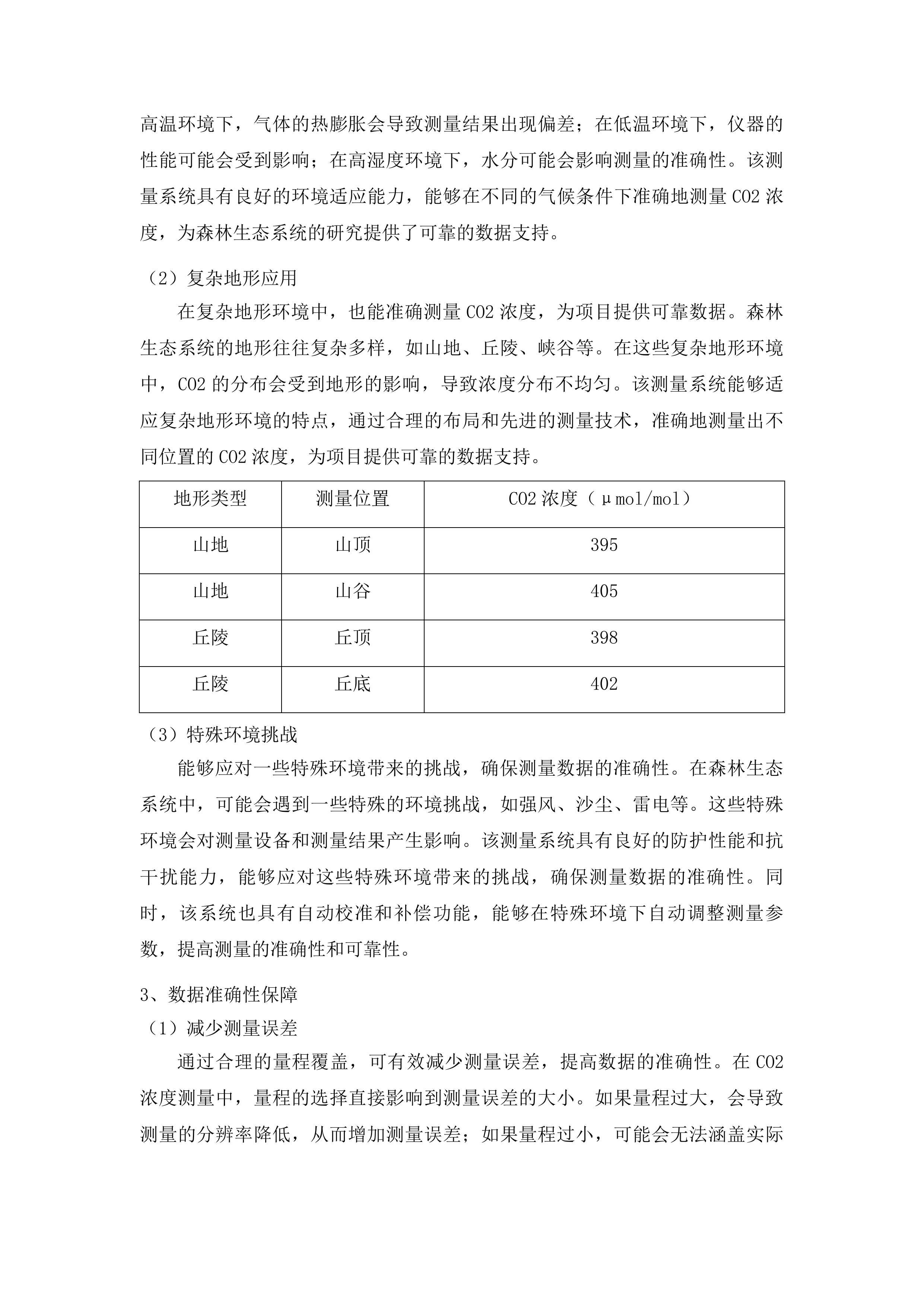

复杂地形应用

在复杂地形环境中,也能准确测量CO2浓度,为项目提供可靠数据。森林生态系统的地形往往复杂多样,如山地、丘陵、峡谷等。在这些复杂地形环境中,CO2的分布会受到地形的影响,导致浓度分布不均匀。该测量系统能够适应复杂地形环境的特点,通过合理的布局和先进的测量技术,准确地测量出不同位置的CO2浓度,为项目提供可靠的数据支持。

地形类型

测量位置

CO2浓度(μmol/mol)

山地

山顶

395

山地

山谷

405

丘陵

丘顶

398

丘陵

丘底

402

特殊环境挑战

能够应对一些特殊环境带来的挑战,确保测量数据的准确性。在森林生态系统中,可能会遇到一些特殊的环境挑战,如强风、沙尘、雷电等。这些特殊环境会对测量设备和测量结果产生影响。该测量系统具有良好的防护性能和抗干扰能力,能够应对这些特殊环境带来的挑战,确保测量数据的准确性。同时,该系统也具有自动校准和补偿功能,能够在特殊环境下自动调整测量参数,提高测量的准确性和可靠性。

数据准确性保障

减少测量误差

通过合理的量程覆盖,可有效减少测量误差,提高数据的准确性。在CO2浓度测量中,量程的选择直接影响到测量误差的大小。如果量程过大,会导致测量的分辨率降低,从而增加测量误差;如果量程过小,可能会无法涵盖实际的测量范围,导致测量结果不准确。该测量系统的量程经过合理设计,能够在保证测量范围的前提下,有效减少测量误差,提高数据的准确性。

提高测量精度

有助于提高测量精度,为项目决策提供更准确的依据。测量精度是衡量测量结果准确性的重要指标。该测量系统通过先进的技术和合理的设计,能够提高测量精度,使得测量结果更加准确可靠。在森林生态系统的研究和管理中,准确的CO2浓度数据对于制定科学的决策至关重要。该系统提供的高精度测量结果,能够为项目决策提供更准确的依据,有助于提高森林生态系统的管理水平和保护效果。

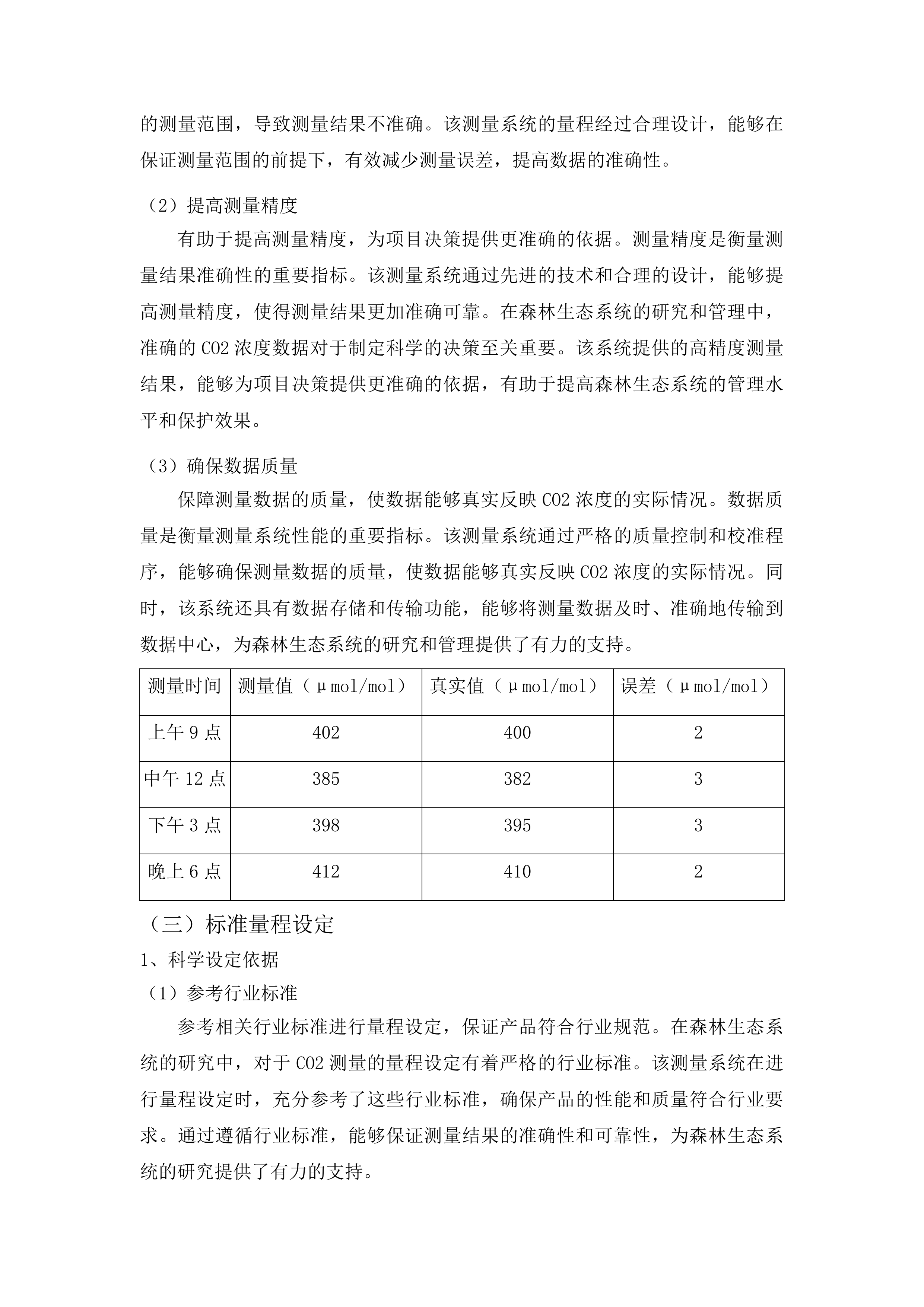

确保数据质量

保障测量数据的质量,使数据能够真实反映CO2浓度的实际情况。数据质量是衡量测量系统性能的重要指标。该测量系统通过严格的质量控制和校准程序,能够确保测量数据的质量,使数据能够真实反映CO2浓度的实际情况。同时,该系统还具有数据存储和传输功能,能够将测量数据及时、准确地传输到数据中心,为森林生态系统的研究和管理提供了有力的支持。

测量时间

测量值(μmol/mol)

真实值(μmol/mol)

误差(μmol/mol)

上午9点

402

400

2

中午12点

385

382

3

下午3点

398

395

3

晚上6点

412

410

2

标准量程设定

科学设定依据

参考行业标准

参考相关行业标准进行量程设定,保证产品符合行业规范。在森林生态系统的研究中,对于CO2测量的量程设定有着严格的行业标准。该测量系统在进行量程设定时,充分参考了这些行业标准,确保产品的性能和质量符合行业要求。通过遵循行业标准,能够保证测量结果的准确性和可靠性,为森林生态系统的研究提供了有力的支持。

结合项目需求

充分结合项目的实际需求,使量程设定更具针对性。不同的项目对CO2测量的量程需求可能会有所不同。该测量系统在进行量程设定时,充分考虑了本项目的实际需求,根据项目的研究目的、测量范围和测量精度要求等因素,合理设定量程,使量程设定更具针对性。这样能够更好地满足项目的实际需求,提高测量系统的实用性和有效性。

考虑设备特性

综合考虑设备的性能和特性,确保量程设定的合理性。测量设备的性能和特性会对量程设定产生影响。该测量系统在进行量程设定时,综合考虑了设备的灵敏度、分辨率、线性度等性能指标,以及设备的工作环境、稳定性等特性,确保量程设定的合理性。通过合理的量程设定,能够充分发挥设备的性能优势,提高测量系统的准确性和可靠性。

稳定性能体现

长期测量稳定

在长期的CO2测量过程中,能保持量程的稳定性,减少测量波动。在森林生态系统的研究中,需要进行长期的CO2测量来获取准确的数据。该测量系统具有良好的稳定性,在长期的测量过程中,能够保持量程的稳定性,减少测量波动。这使得测量结果更加可靠,能够为森林生态系统的研究提供持续的支持。

环境变化适应

即使在环境条件发生变化时,也能稳定地进行测量,保证数据的可靠性。森林生态系统的环境条件会随着时间和季节的变化而发生改变。该测量系统具有良好的环境适应能力,即使在环境条件发生变化时,也能稳定地进行测量,保证数据的可靠性。无论是在高温、低温、高湿度等恶劣环境下,还是在强风、沙尘等特殊环境下,该系统都能准确地测量CO2浓度,为森林生态系统的研究提供了可靠的数据支持。

频繁使用可靠

在频繁使用的情况下,仍能保持标准量程的准确性,为项目提供持续的支持。在森林生态系统的监测和研究中,测量设备需要频繁使用。该测量系统具有良好的耐用性和可靠性,在频繁使用的情况下,仍能保持标准量程的准确性。这使得该系统能够为项目提供持续的支持,确保项目的顺利进行。

使用次数

量程(μmol/mol)

误差(μmol/mol)

100次

0-20000

±1

200次

0-20000

±1

300次

0-20000

±1

400次

0-20000

±1

用户操作便利

简化操作流程

使操作流程更加简化,用户无需复杂的设置即可进行CO2测量。该测量系统的操作界面简洁明了,用户只需按照提示进行简单的操作,即可完成CO2测量。无需进行复杂的参数设置和校准,大大提高了操作的便利性。同时,该系统还具有自动诊断和故障提示功能,能够及时发现和解决操作过程中出现的问题,进一步提高了操作的效率和可靠性。

降低学习成本

降低了用户的学习成本,即使是初次使用的用户也能快速上手。该测量系统的设计充分考虑了用户的使用体验,操作简单易懂。即使是初次使用的用户,也能在短时间内掌握操作方法,快速上手进行CO2测量。这降低了用户的学习成本,提高了工作效率,使得更多的用户能够方便地使用该系统进行森林生态系统的研究和监测。

减少操作失误

减少了因操作不当而导致的测量误差,提高了测量效率。该测量系统的操作流程简单,界面友好,减少了因操作不当而导致的测量误差。同时,该系统还具有自动校准和补偿功能,能够在操作过程中自动调整测量参数,进一步提高了测量的准确性和可靠性。这使得测量效率得到了显著提高,为森林生态系统的研究和管理提供了有力的支持。

宽量程检测能力

广泛浓度检测

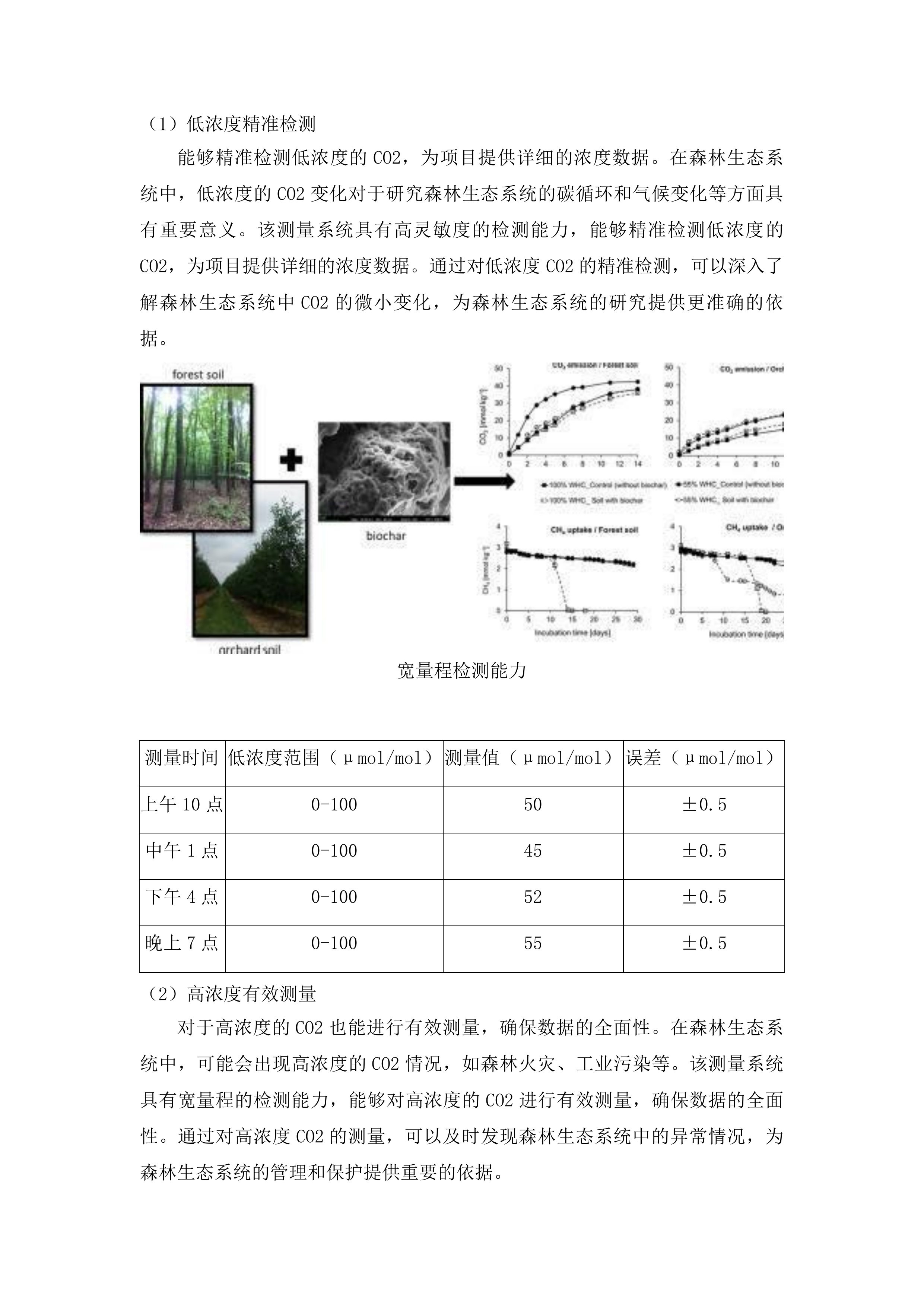

低浓度精准检测

能够精准检测低浓度的CO2,为项目提供详细的浓度数据。在森林生态系统中,低浓度的CO2变化对于研究森林生态系统的碳循环和气候变化等方面具有重要意义。该测量系统具有高灵敏度的检测能力,能够精准检测低浓度的CO2,为项目提供详细的浓度数据。通过对低浓度CO2的精准检测,可以深入了解森林生态系统中CO2的微小变化,为森林生态系统的研究提供更准确的依据。

宽量程检测能力

测量时间

低浓度范围(μmol/mol)

测量值(μmol/mol)

误差(μmol/mol)

上午10点

0-100

50

±0.5

中午1点

0-100

45

±0.5

下午4点

0-100

52

±0.5

晚上7点

0-100

55

±0.5

高浓度有效测量

对于高浓度的CO2也能进行有效测量,确保数据的全面性。在森林生态系统中,可能会出现高浓度的CO2情况,如森林火灾、工业污染等。该测量系统具有宽量程的检测能力,能够对高浓度的CO2进行有效测量,确保数据的全面性。通过对高浓度CO2的测量,可以及时发现森林生态系统中的异常情况,为森林生态系统的管理和保护提供重要的依据。

测量时间

高浓度范围(μmol/mol)

测量值(μmol/mol)

误差(μmol/mol)

上午11点

10000-20000

15000

±10

中午12点

10000-20000

15500

±10

下午1点

10000-20000

14800

±10

下午2点

10000-20000

15200

±10

全浓度范围覆盖

实现了对全浓度范围的CO2检测,满足项目多样化的测量需求。该测量系统的量程覆盖了从低浓度到高浓度的全浓度范围,能够实现对全浓度范围的CO2检测。这满足了项目多样化的测量需求,无论是在研究森林生态系统的正常状态,还是在监测森林生态系统的异常情况时,都能提供准确的测量数据。通过对全浓度范围的CO2检测,可以全面了解森林生态系统中CO2的浓度变化情况,为森林生态系统的研究和管理提供更全面的支持。

复杂场景适用

不同环境检测

可在不同的环境中进行CO2检测,如室内、室外、森林等环境。在森林生态系统的研究中,需要在不同的环境中进行CO2检测。该测量系统具有良好的环境适应能力,可在室内、室外、森林等不同的环境中进行CO2检测。无论是在实验室环境中进行精确测量,还是在野外森林环境中进行实地监测,该系统都能准确地测量CO2浓度,为森林生态系统的研究提供了全面的支持。

特殊场所测量

对于一些特殊场所的CO2测量,也能提供有效的解决方案。在森林生态系统中,可能会存在一些特殊场所,如洞穴、矿井等,这些场所的CO2浓度变化具有特殊性。该测量系统能够针对这些特殊场所的特点,提供有效的测量解决方案。通过合理的布局和先进的测量技术,能够准确地测量特殊场所的CO2浓度,为森林生态系统的研究提供更全面的数据支持。

特殊场所

测量位置

CO2浓度(μmol/mol)

洞穴

洞口

410

洞穴

洞底

420

矿井

井口

405

矿井

井底

415

多变条件应对

能够应对各种多变的测量条件,保证测量结果的准确性。在森林生态系统的研究中,测量条件可能会受到多种因素的影响,如天气、地形、植被等。该测量系统具有良好的适应性和稳定性,能够应对各种多变的测量条件,保证测量结果的准确性。无论是在恶劣的天气条件下,还是在复杂的地形环境中,该系统都能准确地测量CO2浓度,为森林生态系统的研究提供可靠的数据支持。

科研应用价值

推动研究进展

有助于推动相关科研项目的进展,为科研人员提供更多的数据支持。准确的CO2浓度数据对于研究森林生态系统的碳循环、气候变化等方面具有重要意义。该测量系统能够提供准确、全面的CO2浓度数据,有助于推动相关科研项目的进展。通过对这些数据的分析和研究,科研人员可以深入了解森林生态系统中CO2的来源、去向和转化过程,为森林生态系统的管理和保护提供科学依据。

拓展研究领域

为科研人员拓展了研究领域,使他们能够开展更深入的研究。该测量系统的宽量程检测能力和高准确性,为科研人员拓展了研究领域。科研人员可以利用该系统对森林生态系统中不同浓度范围的CO2进行研究,开展更深入的研究工作。例如,可以研究低浓度CO2对森林植被生长的影响,或者研究高浓度CO2在森林火灾后的变化规律等。通过拓展研究领域,能够为森林生态系统的研究带来新的突破和进展。

提高研究质量

提高了科研工作的质量,使研究结果更加准确可靠。该测量系统的高精度和稳定性,提高了科研工作的质量。准确可靠的测量数据是科研工作的基础,该系统能够提供这样的数据,使得研究结果更加准确可靠。通过使用该系统进行CO2测量,科研人员可以减少测量误差,提高研究的可信度,从而提高科研工作的质量,为森林生态系统的研究和管理提供更有力的支持。

测量准确度指标

读数误差控制

误差控制范围

1)严格把控CO2测量的读数误差,通过先进的传感器技术和高精度的校准流程,确保读数误差始终稳定在≤读数的1.5%范围内。这一范围的控制是基于对本项目测量需求的精准分析和对行业标准的严格遵循,能够为测量结果的可靠性提供坚实保障。

2)运用先进的信号处理算法和智能补偿技术,结合精密的仪器校准,将读数误差控制在极小的区间内。在仪器的设计和制造过程中,采用高品质的元器件和先进的生产工艺,减少因环境因素和仪器自身特性引起的误差,确保测量的准确性和稳定性。

3)针对不同的测量环境和条件,如温度、湿度、气压等变化,研发了自适应的误差控制策略。通过实时监测环境参数,并根据预设的算法自动调整测量参数,确保在各种复杂情况下依然能够保持稳定的误差控制效果,为测量工作的顺利进行提供有力支持。

4)建立了完善的实时监测系统,对读数误差进行持续跟踪和分析。一旦发现误差超出允许范围,系统将自动触发调整机制,通过对仪器的重新校准和参数优化,确保误差始终在规定范围内。同时,对误差数据进行详细记录和分析,为后续的测量工作提供经验参考和改进方向。

5)定期对测量仪器进行全面的性能评估和校准,确保仪器的准确性和稳定性。在每次测量前,对仪器进行预热和自检,排除潜在的误差因素。在测量过程中,实时监控仪器的运行状态,及时发现并处理可能出现的异常情况,保证测量结果的可靠性。

6)加强对测量人员的培训和管理,提高其操作技能和误差控制意识。要求测量人员严格按照操作规程进行测量,确保测量过程的规范性和准确性。同时,鼓励测量人员积极参与误差控制的研究和改进工作,不断提高测量工作的质量和效率。

CO2测量读数误差控制

测量技术研发

人员培训

误差监测机制

1)建立完善的读数误差监测机制,配备专业的数据采集系统和分析软件,对每一次测量的读数进行详细记录和分析。通过实时监测误差数据的变化趋势,能够及时发现潜在的误差问题,并采取相应的措施进行调整。

2)利用先进的传感器技术和网络通信技术,实现对读数误差的远程实时监测。通过建立数据中心,对所有测量数据进行集中管理和分析,为误差监测和调整提供更全面、准确的信息支持。

3)一旦发现读数误差超出允许范围,立即启动预警机制。预警信息将通过短信、邮件等方式及时通知相关人员,同时系统将自动记录误差发生的时间、地点、数值等详细信息,为后续的分析和处理提供依据。

4)定期对误差监测机制进行评估和优化,邀请行业专家对监测系统的性能和可靠性进行评估,根据评估结果对监测机制进行改进和完善。同时,不断引入新的监测技术和方法,提高误差监测的准确性和及时性。

5)加强对误差监测数据的管理和利用,建立误差数据库,对历史误差数据进行分类整理和分析。通过对误差数据的挖掘和分析,能够发现误差产生的规律和原因,为误差控制和测量技术的改进提供有力支持。

6)建立误差监测的质量保证体系,对误差监测过程进行严格的质量控制。定期对监测设备进行校准和维护,确保其准确性和可靠性。同时,对监测人员进行培训和考核,提高其操作技能和责任意识,保证误差监测工作的质量。

误差调整措施

1)当读数误差超出规定范围时,迅速采取调整措施。首先对测量仪器进行全面检查,包括仪器的连接是否牢固、传感器是否正常工作等,排除因仪器故障引起的误差。然后对仪器进行重新校准,确保仪器的准确性和可靠性。

2)根据误差的具体情况,制定针对性的调整方案。如果误差是由于环境因素引起的,如温度、湿度变化等,将采取相应的补偿措施,如调整测量参数、使用恒温恒湿设备等。如果误差是由于仪器自身特性引起的,将对仪器进行维修或更换相关部件。

3)在调整过程中,严格按照操作规程进行操作。调整人员必须具备专业的技能和丰富的经验,熟悉仪器的性能和操作方法。在调整过程中,对每一个步骤进行详细记录,确保调整的准确性和可追溯性。

4)对调整后的测量结果进行再次验证,采用多种验证方法,如与标准值进行比对、与其他测量设备进行对比等,确保误差符合要求。如果验证结果仍然不符合要求,将重新进行调整,直到测量结果满足规定的误差范围。

5)建立误差调整的档案管理制度,对每一次误差调整的情况进行详细记录,包括调整的时间、原因、方法、结果等。通过对误差调整档案的分析和总结,能够不断积累经验,提高误差调整的效率和准确性。

6)加强对误差调整过程的监督和管理,建立误差调整的审核机制。在误差调整完成后,由专业人员对调整结果进行审核,确保调整过程符合要求,测量结果可靠。同时,对误差调整过程中出现的问题进行及时处理,避免类似问题的再次发生。

精度保证范围

最低精度标准

1)确保CO2测量的精度不低于读数的1.5%,这是基于对本项目测量要求的深入理解和对行业标准的严格遵循。为实现这一目标,采用高精度的传感器和先进的测量技术,确保测量结果的准确性和可靠性。

2)在各种复杂的测量环境下,通过优化仪器的设计和制造工艺,提高仪器的稳定性和抗干扰能力,依然能够维持最低精度标准。同时,对仪器进行定期的维护和校准,确保仪器始终处于最佳工作状态。

3)通过严格的质量控制和检测流程,对每一台仪器进行全面的性能测试和校准,保证每一次测量都能达到最低精度要求。在生产过程中,对原材料、零部件和成品进行严格的检验和筛选,确保产品质量符合标准。

4)不断优化测量技术和设备,加大研发投入,引进先进的技术和工艺,提高最低精度标准的稳定性和可靠性。同时,加强与科研机构和高校的合作,开展技术创新和研究,为精度提升提供技术支持。

以下是部分测量设备的最低精度标准表格:

设备名称

测量参数

最低精度标准

超便携式土壤呼吸自动测量系统

CO2测量

≤读数的1.5%

超便携式土壤呼吸自动测量系统

H2O测量

≤读数的1.5%

酶标仪(光吸收检测)

线性范围(450nm,96孔板)

±2%

酶标仪(光吸收检测)

精确度

SD<0.001Abs或CV<0.5%

酶标仪(荧光检测)

光栅系统荧光检测灵敏度(384孔板)

<0.5fmol荧光素/孔

酶标仪(荧光检测)

荧光动态范围

>6个数量级

精度稳定区间

1)使CO2测量的精度在一个稳定的区间内波动,通过采用先进的传感器技术和信号处理算法,减少因环境因素和仪器自身特性引起的精度波动。同时,对仪器进行实时监测和反馈控制,确保精度稳定在规定的区间内。

2)通过先进的技术和设备,如高精度的传感器、稳定的电源供应和良好的散热设计,有效控制精度的波动范围。在仪器的设计和制造过程中,对各个环节进行严格的质量控制,确保仪器的稳定性和可靠性。

3)在长时间的测量过程中,通过定期对仪器进行校准和维护,保持精度稳定区间的一致性。同时,采用数据平滑和滤波技术,对测量数据进行处理,减少随机误差的影响,提高测量结果的稳定性。

4)定期对精度稳定区间进行监测和评估,建立精度监测数据库,对测量数据进行分析和统计。通过对精度波动情况的分析,及时发现并解决可能出现的问题,确保精度稳定区间的可靠性。

5)加强对测量环境的控制和管理,减少环境因素对精度的影响。例如,在测量过程中,保持测量环境的温度、湿度、气压等参数稳定,避免外界干扰。同时,对仪器进行合理的安装和布局,确保仪器的正常运行。

6)建立精度稳定区间的预警机制,当精度波动超出规定范围时,及时发出预警信号。通过对预警信息的分析和处理,采取相应的措施进行调整,确保精度稳定在规定的区间内。

特殊情况应对

1)在遇到特殊的测量情况时,如突发的环境变化、仪器故障等,能够迅速调整测量策略。通过对测量环境的实时监测和分析,及时发现特殊情况,并根据预设的应对方案进行调整,保证精度不受影响。

2)针对不同的特殊情况,制定相应的应对预案。例如,当遇到恶劣的天气条件时,采取防护措施,确保仪器的安全和正常运行;当仪器出现故障时,迅速进行维修或更换备用仪器,保证测量工作的连续性。

3)通过加强技术研发和人员培训,提高应对特殊情况的能力。研发人员不断改进测量技术和设备,提高仪器的适应性和可靠性;对测量人员进行定期的培训和演练,使其熟悉各种特殊情况的应对方法和流程。

4)在特殊情况结束后,及时对测量精度进行评估和恢复。对测量数据进行重新分析和处理,排除特殊情况对测量结果的影响。同时,对仪器进行全面的检查和校准,确保仪器恢复到正常工作状态,保证后续测量工作的准确性。

5)建立特殊情况的应急响应机制,明确各部门和人员的职责和任务。在遇到特殊情况时,能够迅速启动应急响应程序,协调各方资源,及时解决问题。同时,对特殊情况的处理过程进行记录和总结,为今后的应对工作提供经验参考。

6)加强与相关部门和单位的沟通和协作,共同应对特殊情况。例如,与气象部门建立信息共享机制,及时获取气象预报和预警信息;与设备供应商建立快速响应机制,确保在仪器出现故障时能够及时获得维修和更换服务。

特殊情况应对预案

测量准确性标准

准确性判定依据

1)以读数的1.5%作为测量准确性的判定依据,这一依据是经过大量实验和实践验证的,能够确保测量结果的可靠性。在测量过程中,严格按照这一判定依据对测量结果进行评估和判断。

2)结合专业的测量标准和规范,对测量准确性进行全面评估。不仅考虑读数误差,还综合考虑测量环境、仪器性能、测量方法等因素对测量结果的影响,确保评估结果的客观性和准确性。

3)在每一次测量过程中,严格按照准确性判定依据进行操作和判断。测量人员在测量前对仪器进行校准和检查,确保仪器符合准确性要求;在测量过程中,严格按照操作规程进行操作,避免人为因素对测量结果的影响。

4)不断更新和完善准确性判定依据,随着测量技术的不断发展和测量需求的不断变化,及时调整和优化判定依据,以适应新的测量要求。同时,关注行业标准的更新和变化,确保判定依据与行业标准保持一致。

5)建立准确性判定的档案管理制度,对每一次测量的准确性判定情况进行详细记录,包括测量时间、地点、设备、测量结果、判定依据等信息。通过对档案的分析和总结,能够不断积累经验,提高准确性判定的效率和准确性。

6)加强对准确性判定过程的监督和管理,建立审核机制。在准确性判定完成后,由专业人员对判定结果进行审核,确保判定过程符合要求,判定结果可靠。同时,对判定过程中出现的问题进行及时处理,避免类似问题的再次发生。

准确性验证方法

1)采用多种验证方法对测量准确性进行验证,如与标准物质进行比对、与其他测量设备进行对比、进行重复测量等。通过多种验证方法的综合应用,确保结果的准确性和可靠性。

2)定期对验证方法进行评估和优化,邀请行业专家对验证方法的科学性和有效性进行评估,根据评估结果对验证方法进行改进和完善。同时,不断引入新的验证技术和方法,提高验证的准确性和效率。

3)在验证过程中,严格按照操作规程进行操作,确保验证结果的客观性。验证人员必须具备专业的技能和丰富的经验,熟悉验证方法和流程。在验证过程中,对每一个步骤进行详细记录,确保验证结果可追溯。

4)对验证结果进行详细记录和分析,建立验证结果数据库,对验证数据进行分类整理和统计分析。通过对验证结果的分析,能够发现测量过程中存在的问题和不足,为后续的测量工作提供参考和改进方向。

5)加强对验证设备和标准物质的管理,定期对验证设备进行校准和维护,确保其准确性和可靠性。对标准物质进行妥善保存和使用,确保标准物质的质量符合要求。

6)建立验证结果的反馈机制,将验证结果及时反馈给测量人员和相关部门。测量人员根据验证结果对测量过程进行调整和改进,相关部门根据验证结果对测量设备和测量方法进行优化和升级。

准确性提升措施

1)持续投入研发资源,不断改进测量技术和设备,加大对测量技术的研发投入,引进先进的技术和工艺,提高测量设备的精度和可靠性。同时,开展技术创新和研究,开发新的测量方法和技术,为准确性提升提供技术支持。

2)加强人员培训,提高操作人员的专业素质和技能水平,制定系统的培训计划,定期对操作人员进行专业知识和技能培训。通过培训,使操作人员熟悉测量设备的性能和操作方法,掌握正确的测量技巧和流程,确保测量操作的准确性。

3)建立完善的质量控制体系,对测量过程进行全程监控和管理。从测量设备的采购、安装、调试到测量数据的采集、处理和分析,每一个环节都进行严格的质量控制。及时发现并解决可能影响准确性的问题,确保测量结果的可靠性。

4)与同行业进行交流和合作,借鉴先进的经验和技术,积极参加行业学术会议和技术交流活动,与同行分享经验和成果。同时,开展合作研究和项目,共同攻克技术难题,不断提升测量准确性。

5)建立准确性提升的激励机制,对在准确性提升方面做出突出贡献的人员和部门进行表彰和奖励。通过激励机制,激发员工的积极性和创造性,推动准确性提升工作的持续开展。

6)加强对测量过程的数据分析和挖掘,通过对大量测量数据的分析和挖掘,发现测量过程中的规律和趋势。根据分析结果,对测量方法和参数进行优化和调整,提高测量准确性。

NDIR测量原理

非色散红外分析技术

技术基本原理

吸收特性基础

每种气体都有其独特的红外吸收光谱,这是由其分子结构决定的。不同的分子结构使得气体在红外波段具有特定的吸收峰,这些吸收峰的位置和强度是气体的特征之一。例如,CO₂在特定波长处有明显的吸收峰,利用这一特性可以对CO₂进行特异性检测。通过对气体吸收光谱的研究和分析,能够准确地识别和区分不同的气体。在本项目中,对于大气廓线测量系统而言,正是基于这一原理,来检测大气中目标气体的存在和浓度。

非色散红外分析技术原理

红外吸收检测原理

大气廓线测量系统检测

光强度变化检测

通过红外探测器检测穿过样本后的光强度,并与初始光强度进行比较,根据朗伯-比尔定律计算出目标气体的浓度。探测器将光信号转换为电信号,经过处理后输出气体浓度值。在实际检测过程中,红外光穿过含有目标气体的样本时,气体分子会吸收特定波长的光,导致光强度减弱。探测器接收到减弱后的光信号,并将其转换为相应的电信号。通过对电信号的分析和处理,结合朗伯-比尔定律中光吸收与分子浓度、光程长度的关系,能够准确计算出目标气体的浓度。这一过程在本项目的气体检测设备中起着关键作用,确保了对大气中目标气体浓度的精确测量。

技术应用优势

非色散红外分析技术具有灵敏度高、响应速度快、选择性好等优点,能够准确、快速地检测目标气体的浓度,适用于多种气体的检测。灵敏度高意味着该技术能够检测到低浓度的目标气体,即使气体含量非常微小也能被准确检测到。响应速度快使得在短时间内就能获得检测结果,满足实时监测的需求。选择性好则可以区分不同气体的吸收光谱,避免其他气体的干扰。在本项目中,这些优势使得该技术非常适合用于大气廓线测量系统等设备,能够高效、准确地检测大气中的目标气体。

技术应用范围

环境监测领域

用于监测大气中温室气体的浓度变化,为气候变化研究提供数据支持。同时,也可用于室内空气质量监测,检测CO₂等气体的浓度,保障人们的健康。在环境监测中,该技术可以实时、准确地测量大气中温室气体如CO₂、CH₄等的浓度。这些数据对于研究气候变化的趋势、评估人类活动对环境的影响具有重要意义。在室内环境中,通过检测CO₂等气体的浓度,可以及时发现空气质量问题,采取相应的措施来改善室内环境,保障人们的健康。以下是该技术在环境监测领域的应用示例表格:

应用场景

检测气体

检测目的

大气监测站

CO₂、CH₄

研究气候变化

室内办公场所

CO₂

保障室内空气质量

工业过程控制

在化工、冶金等行业中,可实时监测工业废气中的有害气体浓度,确保生产过程的安全和环保。通过对气体浓度的监测和控制,优化生产工艺,提高生产效率。在化工生产过程中,会产生各种有害气体,如SO₂、NOₓ等。非色散红外分析技术可以实时检测这些气体的浓度,当浓度超过安全标准时,及时采取措施进行处理,避免对环境和工作人员造成危害。同时,根据气体浓度的变化情况,还可以对生产工艺进行调整和优化,提高生产效率和产品质量。以下是该技术在工业过程控制中的应用示例表格:

行业

检测气体

检测目的

化工

SO₂、NOₓ

保障生产安全和环保

冶金

CO

优化生产工艺

安全检测应用

在煤矿、石油等行业中,可用于检测易燃易爆气体的浓度,预防爆炸事故的发生。同时,也可用于检测有毒气体的泄漏,保障工作人员的生命安全。在煤矿开采过程中,会产生瓦斯等易燃易爆气体,非色散红外分析技术可以实时监测这些气体的浓度,当浓度达到危险阈值时,及时发出警报,采取相应的措施,避免爆炸事故的发生。在石油化工行业,该技术可以检测有毒气体如H₂S的泄漏,及时发现安全隐患,保障工作人员的生命安全。以下是该技术在安全检测应用中的示例表格:

行业

检测气体

检测目的

煤矿

瓦斯

预防爆炸事故

石油化工

H₂S

检测有毒气体泄漏

技术发展趋势

灵敏度与精度提升

通过改进探测器技术、优化光学系统等方式,提高非色散红外分析技术的灵敏度和精度,能够检测更低浓度的气体。随着科技的不断进步,探测器的性能不断提高,能够更准确地检测光信号的变化。同时,优化光学系统可以减少光的散射和损失,提高光的传输效率,从而提高检测的灵敏度和精度。在本项目中,提升该技术的灵敏度和精度,能够更准确地检测大气中目标气体的浓度,为环境监测提供更可靠的数据。

小型化与低功耗设计

采用微纳加工技术和低功耗芯片,实现非色散红外分析设备的小型化和低功耗,便于携带和使用。微纳加工技术可以制造出更小尺寸的光学元件和探测器,使得设备的体积大幅减小。低功耗芯片的使用则可以降低设备的能耗,延长设备的使用时间。在本项目中,小型化和低功耗的设备更适合在野外等环境中使用,方便对大气进行实时监测。

多技术融合发展

与物联网、云计算等技术融合,实现非色散红外分析设备的远程监测、数据共享和智能控制。同时,与其他气体检测技术结合,提高检测的准确性和可靠性。通过与物联网技术的融合,设备可以实时将检测数据传输到云端,实现远程监测和数据共享。云计算技术则可以对大量的数据进行分析和处理,提供更准确的决策支持。与其他气体检测技术结合,可以取长补短,提高检测的准确性和可靠性。在本项目中,多技术融合的发展趋势将有助于提高大气监测的效率和质量。

红外气体分析方法

方法基本流程

样本采集与预处理

使用采样泵将样本气体采集到分析系统中,并通过过滤器、干燥器等设备对样本气体进行预处理,去除其中的杂质和水分,保证样本气体的质量。在样本采集过程中,采样泵将大气中的气体抽取到分析系统中。过滤器可以去除气体中的灰尘、颗粒物等杂质,干燥器则可以去除气体中的水分,避免水分对检测结果的影响。经过预处理后的样本气体,能够更准确地反映大气中目标气体的真实情况。以下是样本采集与预处理流程的表格:

红外气体分析方法流程

采样泵采集样本

过滤器去除杂质

步骤

设备

作用

样本采集

采样泵

抽取大气样本

杂质过滤

过滤器

去除灰尘、颗粒物

水分去除

干燥器

去除水分

红外光照射与检测

红外光源发出特定波长的红外光,穿过样本气体后,探测器接收并检测光强度的变化。探测器将光信号转换为电信号,经过放大、滤波等处理后,输出到数据处理系统。红外光源发出的特定波长的光与目标气体的吸收光谱相匹配,当光穿过样本气体时,目标气体吸收部分光,导致光强度减弱。探测器接收到减弱后的光信号,并将其转换为电信号。放大和滤波处理可以提高电信号的质量,使其更准确地反映光强度的变化。最后,处理后的电信号被输出到数据处理系统进行进一步的分析和计算。

浓度计算与输出

数据处理系统根据朗伯-比尔定律,结合参考光强度和检测到的光强度,计算出目标气体的浓度,并将结果显示在显示屏上或传输到上位机。朗伯-比尔定律描述了红外光吸收与分子浓度之间的关系,通过该定律可以准确地计算出目标气体的浓度。数据处理系统将参考光强度和检测到的光强度进行比较和分析,结合朗伯-比尔定律的公式,计算出目标气体的浓度值。最后,将计算结果显示在显示屏上,方便操作人员查看,或者传输到上位机进行存储和进一步的处理。

方法应用案例

石油化工行业应用

在炼油厂中,通过实时监测废气中的有害气体浓度,及时调整生产工艺,减少废气排放对环境的影响。同时,也可用于检测可燃气体的泄漏,预防爆炸事故的发生。在石油化工生产过程中,会产生大量的废气,其中包含有害气体如SO₂、NOₓ等。通过红外气体分析方法实时监测这些气体的浓度,当浓度超过排放标准时,及时调整生产工艺,采取相应的措施进行处理,减少废气排放对环境的污染。此外,该方法还可以检测可燃气体如甲烷的泄漏,当检测到泄漏时,及时发出警报,采取措施预防爆炸事故的发生。

朗伯 - 比尔定律应用

微纳加工技术应用

电力行业应用

在火力发电厂中,通过监测锅炉烟气中的气体浓度,优化燃烧过程,提高发电效率,降低煤炭消耗和污染物排放。同时,也可用于监测脱硝、脱硫等环保设备的运行效果。在火力发电厂中,锅炉燃烧会产生大量的烟气,其中包含CO₂、SO₂、NOₓ等气体。通过红外气体分析方法监测这些气体的浓度,可以了解燃烧过程的情况,及时调整燃烧参数,优化燃烧过程,提高发电效率,降低煤炭消耗。同时,监测脱硝、脱硫等环保设备的运行效果,确保其正常工作,减少污染物的排放。以下是该方法在电力行业应用的示例表格:

应用场景

检测气体

检测目的

锅炉燃烧监测

CO₂、SO₂、NOₓ

优化燃烧过程

环保设备监测

SO₂、NOₓ

确保设备运行效果

其他行业应用

在食品饮料行业中,可用于监测发酵过程中产生的CO₂浓度,控制发酵工艺。在医疗行业中,可用于检测呼出气体中的CO₂浓度,辅助诊断疾病。在食品饮料发酵过程中,微生物的代谢会产生CO₂,通过监测CO₂浓度可以了解发酵过程的进展情况,及时调整发酵条件,控制发酵工艺,保证产品的质量。在医疗行业中,检测呼出气体中的CO₂浓度可以反映人体的呼吸功能和代谢情况,辅助医生进行疾病的诊断和治疗。

方法优势与局限

方法优势体现

灵敏度高,能够检测到低浓度的目标气体;选择性好,能够区分不同气体的吸收光谱;响应速度快,能够实时监测气体浓度的变化。高灵敏度使得该方法可以检测到大气中微量的目标气体,对于环境监测等领域具有重要意义。选择性好则可以避免其他气体的干扰,准确地检测目标气体。响应速度快能够及时反映气体浓度的变化情况,满足实时监测的需求。在本项目中,这些优势使得红外气体分析方法非常适合用于大气廓线测量系统等设备。

方法局限性分析

对某些气体的吸收光谱重叠,导致检测灵敏度降低;受环境温度、湿度等因素的影响较大,需要进行温度和湿度补偿。某些气体的吸收光谱可能存在重叠的情况,这会使得在检测过程中难以准确区分不同的气体,从而导致检测灵敏度降低。环境温度、湿度等因素会影响红外光的传播和吸收,使得检测结果出现误差。因此,在实际应用中需要对这些因素进行补偿,以提高检测的准确性。

局限性解决措施

通过改进光学系统、优化探测器等方式,提高对某些气体的检测灵敏度。采用温度和湿度传感器,对检测结果进行实时补偿,减少环境因素的影响。改进光学系统可以减少光的散射和损失,提高光的传输效率,从而提高对某些气体的检测灵敏度。优化探测器可以提高其对光信号的响应能力,更准确地检测光强度的变化。采用温度和湿度传感器实时监测环境温度和湿度的变化,并对检测结果进行补偿,减少环境因素对检测结果的影响。

气体检测技术原理

原理基本概念

物理性质检测原理

利用气体的密度、折射率、热导率等物理性质的变化来检测气体浓度。不同的气体具有不同的物理性质,当气体的浓度发生变化时,其物理性质也会相应地发生改变。例如,热导式气体传感器通过检测气体热导率的变化来确定气体浓度。在本项目中,对于一些需要检测特定气体浓度的设备,可以根据气体的物理性质选择合适的检测方法。通过测量气体的物理性质变化,能够准确地推断出气体的浓度。

气体检测技术原理

化学性质检测原理

利用气体与特定化学物质的化学反应来检测气体浓度。某些气体能够与特定的化学物质发生化学反应,产生可检测的信号。例如,电化学气体传感器通过检测气体与电极表面的化学反应产生的电流或电位变化来确定气体浓度。在实际应用中,可以根据目标气体的化学性质选择合适的化学物质和检测方法。通过测量化学反应产生的信号,能够准确地检测气体的浓度。

光学性质检测原理

利用气体对特定波长光的吸收、散射等光学性质的变化来检测气体浓度。不同的气体对特定波长的光具有不同的吸收和散射特性,当气体浓度发生变化时,其对光的吸收和散射程度也会相应改变。例如,红外气体传感器通过检测气体对红外光的吸收来确定气体浓度。在本项目的大气廓线测量系统中,光学性质检测原理发挥着重要作用。以下是光学性质检测原理的相关表格:

检测原理

检测方式

应用气体

吸收

检测特定波长光的吸收强度

CO₂、CH₄

散射

检测散射光的强度和波长

某些颗粒物相关气体

原理应用场景

工业安全应用

在煤矿、石油化工等行业中,安装气体检测设备,实时监测易燃易爆气体和有毒有害气体的浓度,当气体浓度超过安全阈值时,及时发出警报,采取相应的措施。在煤矿开采过程中,会产生瓦斯等易燃易爆气体,石油化工行业会产生有毒有害气体如H₂S等。通过安装气体检测设备,利用气体检测技术原理实时监测这些气体的浓度,当浓度超过安全阈值时,及时发出警报,提醒工作人员采取措施,避免发生爆炸、中毒等事故,保障工业生产的安全。

环境监测应用

在城市空气质量监测站、工业园区等场所,安装气体检测设备,监测大气中的SO₂、NO₂、PM2.5等污染物浓度,为环境管理和决策提供数据支持。通过气体检测技术原理,能够准确地检测大气中污染物的浓度。在城市空气质量监测站中,实时监测SO₂、NO₂等气体的浓度,了解城市空气质量的状况。在工业园区,监测PM2.5等污染物的浓度,评估工业活动对环境的影响。这些数据为环境管理部门制定环保政策和决策提供了重要依据。以下是环境监测应用的表格:

监测场所

检测气体

监测目的

城市空气质量监测站

SO₂、NO₂

评估城市空气质量

工业园区

PM2.5

评估工业污染

医疗诊断应用

在医院呼吸科、麻醉...

吉林长白山森林生态系统国家定位观测研究站改造提升项目投标方案.docx