市供热提升改造工程建设项目勘察、设计及招标控制价编制投标方案

第一章 勘测内容说明

15

第一节 项目概况分析

15

一、 肇州县供热项目名称

15

二、 建设单位与规模

18

三、 地理与周边环境

22

四、 区域地貌与气候

27

五、 交通与市政现状

32

六、 勘测与项目关联

35

第二节 勘测范围与内容

39

一、 勘测覆盖区域

39

二、 地形勘测内容

46

三、 地质勘测内容

48

四、 水文勘测内容

54

五、 地下管线勘测

60

第三节 勘测依据与规范

67

一、 国家勘测规范

67

二、 地方勘测标准

70

三、 规范适用匹配

75

四、 规范执行保障

80

第四节 勘测成果要求

85

一、 成果文件组成

85

二、 成果文件格式

89

三、 成果文件份数

92

四、 成果文件载体

96

五、 成果提交时限

99

六、 成果满足需求

102

第五节 勘测人员安排

106

一、 团队成员名单

107

二、 成员专业分工

113

三、 岗位职责明确

117

四、 参与项目阶段

122

五、 项目进度保障

124

第六节 勘测配合服务

127

一、 设计环节配合

128

二、 审查环节配合

131

三、 报建报批配合

134

四、 资料修改补充

139

五、 错误处理方式

141

第二章 设计内容说明

145

第一节 设计内容完整性

145

一、 明确设计范围

145

二、 涵盖核心设计内容

151

三、 提供成果文件

157

四、 满足交付数量要求

163

第二节 设计合理性与可行性

167

一、 符合设计规范标准

167

二、 满足使用及验收标准

173

第三节 设计针对性与项目特点

179

一、 提出供热设计优化措施

179

二、 制定适应性设计策略

185

三、 契合城市及市民目标

192

第四节 设计人员配置与服务

200

一、 提供设计组成员名单

200

二、 明确设计人员职责

206

三、 人员及时到场服务

213

第五节 设计质量与修改保障

220

一、 根据审查调整设计

220

二、 负责修改设计问题

226

三、 承担事故补救赔偿

229

第六节 成果文件规范性

234

一、 包含完整成果文件

235

二、 满足文件要求标准

239

三、 按套数提交图纸

244

第三章 勘测工作目标

250

第一节 目标明确性

250

一、 周边环境信息采集分析

250

二、 结合项目特殊性定目标

260

三、 确保成果满足后续需求

269

第二节 内容完整性

276

一、 涵盖勘测工作全过程

277

二、 明确各阶段工作要点

285

三、 覆盖项目所需勘测参数

292

第三节 方案合理性

298

一、 结合项目特点定流程

298

二、 采用先进适用规范标准

303

三、 应对复杂区域专项措施

313

第四节 项目针对性

321

一、 考虑本地实际情况

321

二、 明确重点勘测对象

327

三、 制定差异化勘测目标

335

第五节 可执行性与落地措施

342

一、 明确团队分工职责

342

二、 制定详细进度安排

352

三、 提供成果交付标准

359

第四章 设计工作目标

366

第一节 设计目标明确性

366

一、 明确整体设计成果目标

366

二、 保证设计成果要求

372

第二节 设计依据与规范

379

一、 遵循国家地方规范

379

二、 依据招标人要求设计

388

第三节 设计范围与内容

395

一、 明确设计服务范围

395

二、 确定成果文件组成

400

第四节 设计人员安排

406

一、 提供设计人员名单

406

二、 明确人员修改责任

420

第五节 设计成果质量要求

427

一、 满足规范标准需求

427

二、 明确错误补救机制

438

第六节 设计成果交付与服务

448

一、 确定成果交付安排

448

二、 提供后续相关服务

454

第五章 勘测方案

467

第一节 技术流程安排

467

一、 勘测前期准备工作

467

二、 外业调查工作内容

473

三、 内业整理工作流程

476

四、 勘测成果提交要点

480

第二节 人员与设备配置

485

一、 勘测技术人员安排

485

二、 勘测设备配置清单

492

第三节 外业作业组织

502

一、 勘测区域划分策略

502

二、 外业调查内容规划

506

三、 外业作业实施步骤

512

四、 原始资料台账管理

517

第四节 内业数据处理

521

一、 原始数据处理流程

521

二、 专业软件绘图操作

528

三、 勘测报告编写要点

531

第五节 质量控制方法

537

一、 内部质量检查流程

537

二、 关键数据验证措施

544

三、 质量追溯机制建立

550

第六节 进度计划安排

557

一、 勘测进度计划制定

557

二、 进度预警机制设置

562

第七节 与项目适配性说明

565

一、 方案与供热改造匹配性

565

二、 区域条件作业安排

574

三、 周边环境保护策略

580

第六章 设计方案

588

第一节 设计范围及内容

588

一、 供热管网设计范围

588

二、 热源站设计内容

593

三、 配套设施设计

598

第二节 设计依据及规范

602

一、 国家设计规范标准

602

二、 黑龙江省设计规范

608

三、 设计依据要素

612

第三节 设计成果文件要求

621

一、 设计成果组成

621

二、 成果文件深度

625

三、 成果文件数量

630

第四节 设计团队及职责分工

633

一、 设计团队成员

633

二、 成员职责明确

637

三、 团队人员管理

642

第五节 设计协调与配合机制

646

一、 与勘察单位协调

646

二、 与相关单位沟通

651

三、 设计变更响应

656

第六节 设计质量保障措施

661

一、 三级审核制度

661

二、 设计质量节点

665

三、 错误修正回访

670

第七节 设计进度安排

673

一、 设计进度计划

673

二、 进度调整机制

677

三、 与其他环节衔接

683

第七章 勘测的质量保证措施

688

第一节 质量目标设定

688

一、 符合勘测规范标准

688

二、 保证勘测数据质量

695

第二节 质量管理流程

697

一、 建立质量体系

697

二、 建立追溯机制

704

第三节 质量控制手段

709

一、 外业勘测控制

709

二、 内业资料整理

717

第四节 人员与技术保障

723

一、 专业人员配备

724

二、 技术支持保障

732

第五节 标准与规范执行

739

一、 遵循规范标准

740

二、 跟踪标准更新

748

第六节 问题处理与改进

754

一、 建立反馈机制

754

二、 预防问题发生

763

第八章 设计的质量保证措施

769

第一节 质量管理组织架构

769

一、 岗位职责明确

769

二、 质量责任划分

774

三、 组织架构图示

780

第二节 设计质量控制流程

784

一、 设计流程详述

784

二、 关键节点把控

788

三、 流程图表提供

794

第三节 质量控制措施

799

一、 文件校审制度

799

二、 文件编制要求

805

三、 规范标准执行

809

四、 变更修改控制

813

第四节 质量保障技术支持

819

一、 保障技术手段

819

二、 成果校验方式

824

三、 文件管理机制

829

四、 技术培训计划

833

第五节 质量反馈与改进机制

839

一、 反馈响应流程

839

二、 问题台账建立

842

三、 改进措施实施

847

四、 记录样本提供

852

第九章 勘测的进度保证措施

856

第一节 进度计划制定

856

一、 制定勘测进度计划表

856

二、 结合实际条件规划

866

第二节 资源保障措施

874

一、 配置勘测人员设备

874

二、 提升勘测工作效率

884

第三节 协调配合机制

897

一、 与设计团队联动

897

二、 建立沟通解决障碍

906

第四节 应急调整机制

913

一、 制定应急备用路线

913

二、 确保整体进度不受影响

922

第十章 设计的进度保证措施

928

第一节 设计进度计划安排

928

一、 明确各阶段设计任务节点

928

二、 制定详细设计进度表

930

三、 合理安排人力设备资源

933

四、 设置阶段性检查节点

936

第二节 人员与资源配置

939

一、 明确团队成员分工职责

939

二、 配置必要软硬件工具资料

943

三、 建立内部协调配合机制

945

四、 实行关键岗位AB岗制度

950

第三节 进度控制机制

954

一、 建立设计进度报表制度

954

二、 实行关键节点控制机制

958

三、 制定进度应急预案

961

第四节 与相关方的配合机制

964

一、 制定与多方配合计划

964

二、 明确与单位对接流程

967

三、 安排专人负责沟通协调

971

四、 建立快速响应处理机制

974

第五节 进度保障措施的可行性

977

一、 进度安排符合项目实际

977

二、 采用成熟设计管理方法

982

三、 措施符合规范标准要求

984

四、 提供类似项目成功案例

988

第十一章 勘测工作的重点难点分析方案

993

第一节 重点分析

993

一、 明确核心重点勘测区域

993

二、 制定详细勘察计划

1001

三、 明确关键控制点勘测标准

1007

四、 制定复杂地质应对策略

1017

第二节 难点分析

1024

一、 识别项目实施难点

1024

二、 分析极端气候影响

1032

三、 识别敏感点协调难点

1038

四、 提出替代勘测方案

1046

第三节 应对措施

1054

一、 制定专项勘测方案

1054

二、 解决难点问题方案

1064

三、 建立现场协调机制

1072

四、 制定应急处理流程

1081

第四节 项目针对性

1087

一、 制定区域特色勘测策略

1087

二、 明确项目特有重难点

1101

三、 提出适用勘测技术路径

1107

四、 优化勘测成果表达方式

1117

第十二章 设计工作的重点难点分析方案

1124

第一节 设计重点分析

1124

一、 供热系统布局合理性分析

1124

二、 设计成果连贯性保障

1139

第二节 设计难点分析

1146

一、 老旧城区改造难点

1146

二、 设计审批与变更难点

1157

第三节 重点难点应对措施

1162

一、 供热负荷计算应对

1162

二、 设计变更响应措施

1179

第四节 项目针对性分析

1183

一、 供热方案与材料优化

1183

二、 图纸编制与合规性细化

1191

第十三章 招标控制价编制方案

1195

第一节 编制依据说明

1195

一、 现行造价规范标准

1195

二、 依据与文件对应关系

1200

三、 编制数据来源

1208

四、 编制依据适用性

1216

第二节 编制内容组成

1224

一、 控制价文件构成

1224

二、 各部分格式要求

1233

三、 成果文件交付形式

1238

第三节 编制流程说明

1246

一、 编制全过程流程

1246

二、 各阶段负责人

1251

三、 与相关单位对接

1256

四、 成果文件审核机制

1262

第四节 编制方法与技术措施

1269

一、 计价软件与计算方法

1269

二、 材料价格采集渠道

1275

三、 费率取定与调整

1283

四、 特殊项目计价处理

1288

第五节 编制质量控制措施

1294

一、 三级审核制度

1294

二、 各阶段质量控制

1301

三、 常见错误预防

1307

四、 与设计单位联动

1314

第六节 编制进度安排

1319

一、 各阶段时间节点

1319

二、 人员分工与协同

1327

三、 应急响应机制

1332

四、 进度保障措施

1337

第七节 编制成果交付承诺

1342

一、 成果文件质量承诺

1342

二、 后续服务内容

1347

三、 错误责任承担

1353

四、 版本管理与记录

1357

第十四章 招标控制价工作重点难点分析方案

1365

第一节 重点分析

1365

一、 工程量清单完整性准确性

1365

二、 材料价格采集调整机制

1371

三、 施工难度影响综合单价

1377

四、 交叉工程造价控制重点

1386

五、 设计阶段造价一致性

1395

六、 编制依据合规合理性

1401

第二节 难点分析

1407

一、 工程量核算不确定性

1407

二、 政策价格影响控制价

1413

三、 招标控制价协调难度高

1419

四、 信息同步存在难度

1426

第三节 应对措施

1435

一、 组建专业造价团队

1435

二、 建立沟通协调机制

1443

三、 制定工程量复核流程

1449

四、 动态调整材料价格

1454

五、 制定政策风险预案

1458

六、 组织内部专家评审

1464

第十五章 造价分析及控制措施

1472

第一节 造价分析完整性

1472

一、 项目整体投资构成分析

1472

二、 结合当地行情造价分析

1486

三、 类似工程数据对比分析

1497

四、 各项费用计算依据说明

1504

第二节 造价控制措施

1511

一、 全过程造价控制思路

1511

二、 限额设计控制总投资

1519

三、 设计优化减少浪费

1529

四、 动态调整应对价格波动

1537

五、 多方协同控制造价

1547

第三节 与项目特点结合

1557

一、 结合本地施工条件分析

1557

二、 供热工程专项造价控制

1567

三、 特殊场景成本应对方案

1583

第四节 规范标准依据

1590

一、 现行造价规范和标准

1590

二、 编制依据来源说明

1598

三、 政策性调价响应机制

1610

第五节 成果文件要求

1619

一、 成果文件组成内容

1619

二、 成果文件格式及要求

1626

三、 成果文件审核修改机制

1639

第十六章 项目针对性及合理化建议

1645

第一节 项目特点分析

1645

一、 供热改造工程地理气候特殊性

1645

二、 项目多方面系统性分析

1654

三、 各阶段特殊要求与限制

1663

第二节 针对性服务方案

1672

一、 专项服务流程制定

1672

二、 设计阶段协同机制

1678

三、 成果一体化衔接机制

1687

四、 关键环节定制化服务

1697

第三节 合理化建议

1701

一、 模块化设计提升施工进度

1702

二、 BIM技术提升设计质量

1708

三、 招标控制价动态调整

1714

四、 专项沟通协调设计造价

1720

五、 全过程服务响应机制

1727

第四节 实施保障建议

1734

一、 专项服务小组设置

1734

二、 进度质量双控机制

1741

三、 定期项目协调会组织

1751

四、 成果文件审查机制

1761

勘测内容说明

项目概况分析

肇州县供热项目名称

明确供热项目全称

全称具体内容

名称核心要点

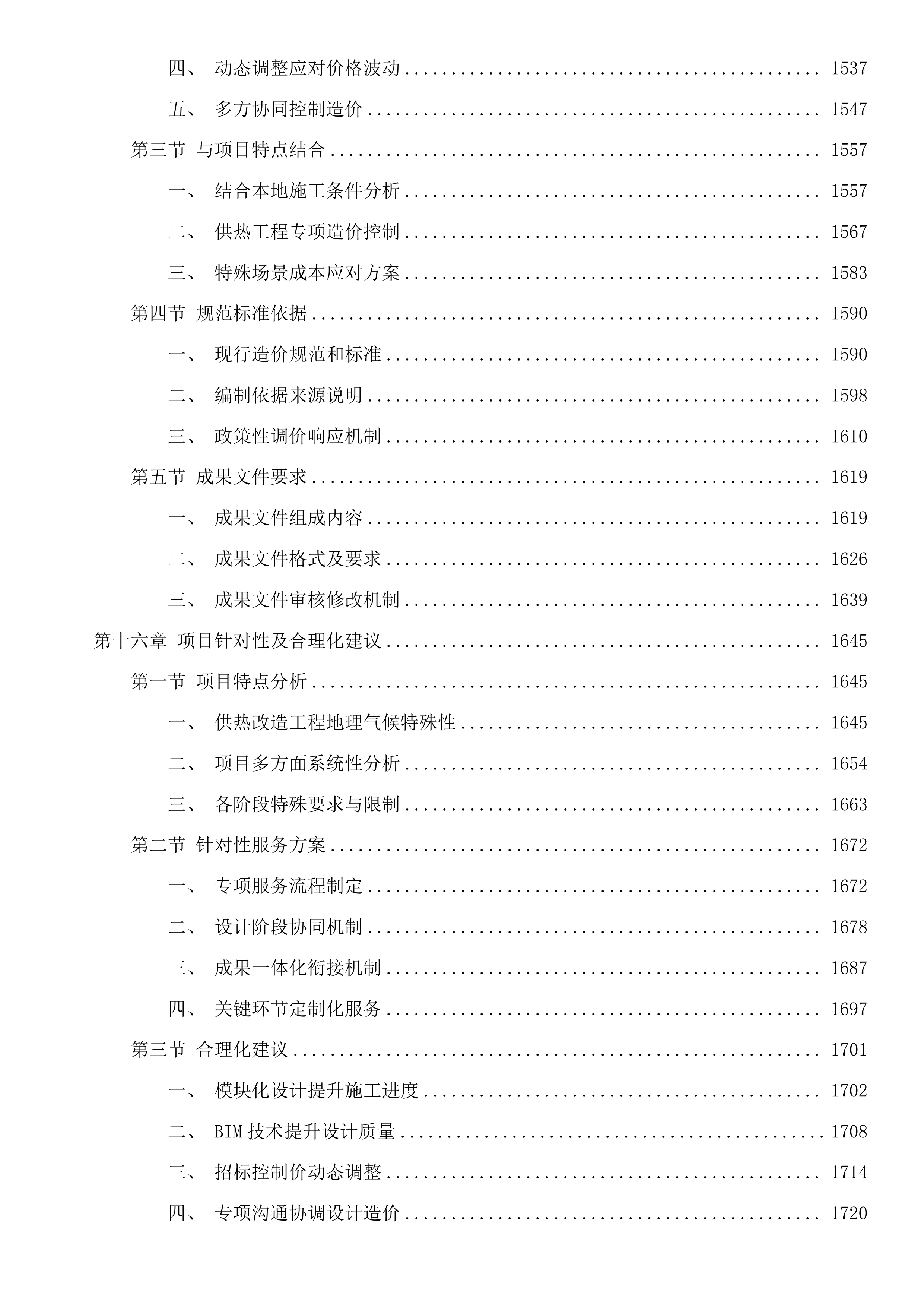

该名称清晰明确了项目所在地区为肇州县,核心业务聚焦于城市供热的提升改造。这一表述精准地定位了项目的地理范围和业务方向,使得项目的针对性一目了然。涵盖勘察、设计及招标控制价编制服务等多个方面,是整个项目的完整标识。勘察工作为项目的实施提供基础数据和地质信息,设计服务确保项目的科学性和合理性,招标控制价编制服务则保障项目在预算范围内高效推进。这些环节相互关联、缺一不可,共同构成了项目的完整体系。

城市供热提升改造

名称涵盖范围

名称体现出项目不仅是简单的供热改造,还涉及到前期的勘察、设计规划以及后续的招标控制价编制等一系列工作。前期勘察为项目提供准确的地质和环境数据,为设计提供科学依据;设计规划则根据勘察结果和项目需求,制定出详细的建设方案;招标控制价编制确保项目在预算范围内进行,避免超支和浪费。这一系列工作的有机结合,表明了项目的系统性和综合性,是一个全面的城市供热提升工程。

全称准确意义

对参与方的指引

对于参与项目的勘察、设计、招标等各方来说,明确的全称能让其迅速定位自身工作在项目中的位置和作用。勘察方通过项目名称,明确自己的工作是为项目提供基础数据和地质信息;设计方则清楚自己要根据勘察结果和项目需求进行科学合理的设计;招标方明白要为项目选择合适的供应商和施工队伍,并确保项目在预算范围内进行。这种明确的定位有助于提高工作效率和协作的精准性,避免了因职责不清而导致的工作延误和失误。

对管理的便利

在项目管理过程中,准确的全称方便对项目进行分类、统计和跟踪。相关部门可以根据项目名称,快速将其归类到城市供热提升改造项目中,便于进行统一管理和统计分析。同时,在项目跟踪过程中,准确的名称能够确保信息的准确传递和及时反馈,有利于相关部门进行有效的监督和管理,及时发现问题并采取相应的措施加以解决。

全称与项目关联

体现项目目标

名称中的“供热提升改造”直接体现了项目旨在改善肇州县城市供热状况的目标。这一目标明确了项目的核心任务和努力方向,引导各项工作围绕这一核心目标展开。无论是勘察、设计还是招标控制价编制,都要以提高供热质量、优化供热系统为出发点和落脚点,确保项目能够达到预期的效果,为肇州县居民提供更加舒适、高效的供热服务。

全称与项目关联

引导工作方向

明确工作重点

“勘察、设计及招标控制价编制服务”明确了项目前期的主要工作重点。勘察工作为项目提供基础数据和地质信息,是项目顺利进行的前提;设计服务则根据勘察结果和项目需求,制定出详细的建设方案,是项目成功的关键;招标控制价编制确保项目在预算范围内进行,是项目高效推进的保障。明确这些工作重点,为项目的有序开展奠定了基础,能够避免工作的盲目性和随意性。

项目名称重要性

利于项目识别

提升辨识度

独特的项目名称有助于在信息繁杂的环境中脱颖而出。在众多的项目信息中,一个准确、鲜明的项目名称能够吸引相关人员的注意力,让他们更容易关注和了解该项目。这不仅有利于项目的宣传和推广,还能为项目吸引更多的资源和支持。同时,独特的项目名称也能够树立项目的品牌形象,提高项目的知名度和美誉度。

方便信息查询

查询场景

查询方式

查询效果

搜索引擎查询

输入项目全称

快速定位项目相关信息

项目管理系统查询

通过项目全称筛选

精准获取项目详细资料

文件检索

以项目全称作为关键词

高效找到相关文件

在进行项目信息查询时,准确的名称能提高检索效率。无论是在搜索引擎中输入项目名称,还是在项目管理系统中进行筛选,都能够快速、精准地获取项目的详细资料。这节省了查询时间和精力,提高了工作效率,使得相关人员能够及时掌握项目的最新动态和进展情况。

促进沟通协作

减少沟通成本

避免了因名称不明确而产生的误解和歧义。在项目沟通中,如果项目名称不准确或模糊不清,可能会导致各方对项目的理解不一致,从而产生沟通障碍和误解。明确的项目名称能够确保信息的准确传递,降低了沟通成本,提高了工作效率。各方可以更加清晰地表达自己的意见和需求,避免了不必要的重复沟通和解释。

增强协作效果

清晰的名称有助于各方明确自身职责和工作范围。在项目协作中,每个参与方都能够根据项目名称准确了解自己在项目中的角色和任务,从而更加有针对性地开展工作。这促进了团队之间的协作更加紧密和有效,避免了因职责不清而导致的工作推诿和冲突。各方能够相互配合、相互支持,共同推进项目的顺利进行。

保障项目实施

引导工作方向

项目名称明确了项目的核心目标和主要内容。这为项目团队提供了清晰的工作方向,使得团队成员能够明确自己的工作重点和努力方向。无论是在项目的规划、设计还是实施阶段,都能够围绕项目名称所确定的目标和内容展开工作,确保项目的各项工作不偏离轨道,朝着预期的目标顺利推进。

保障项目实施

规范项目流程

在项目实施过程中,名称有助于规范各项工作流程。项目名称所涵盖的勘察、设计、招标控制价编制等内容,明确了项目的各个环节和步骤。这使得项目团队能够按照既定的流程和标准开展工作,确保每个环节都围绕项目的整体目标进行。规范的项目流程有助于提高项目的质量和效率,减少项目实施过程中的风险和问题。

建设单位与规模

确定建设单位主体

明确主体身份

确定肇州县城市供热提升改造工程的建设单位主体,明确其在项目中的主导地位和责任。建设单位作为项目的发起者和推动者,对项目的顺利实施起着关键作用。了解建设单位的性质、背景和相关资质,确保其具备实施该项目的能力和条件。若建设单位为国有企业,其在资金实力、资源调配等方面可能具有优势;若为民营企业,则可能在运营效率、创新能力等方面表现突出。只有对建设单位的各方面情况有清晰的认识,才能更好地与建设单位合作,保障项目的成功。

同时,还需考察建设单位在以往类似项目中的表现,包括项目的完成质量、工期控制、成本管理等方面。通过对这些方面的评估,可以预测建设单位在本项目中的表现,为项目的顺利推进提供参考。此外,与建设单位建立良好的沟通机制,及时了解其需求和期望,也是确保项目顺利实施的重要环节。

界定主体职责

明确建设单位在项目中的各项职责,包括项目规划、资金筹集、组织协调等。在项目规划方面,建设单位需要根据城市的发展需求和供热现状,制定科学合理的项目规划,确保项目的实施能够满足城市供热的长远发展。资金筹集是项目顺利实施的保障,建设单位需要通过多种渠道筹集资金,确保项目的资金需求得到满足。组织协调工作则涉及到与各方的沟通和协作,建设单位需要协调设计单位、施工单位、监理单位等各方的工作,确保项目的顺利推进。

确保建设单位能够有效履行职责,推动项目顺利进行。建立健全的监督机制,对建设单位的职责履行情况进行监督和评估,及时发现问题并采取措施加以解决。同时,加强与建设单位的沟通和协作,共同解决项目实施过程中遇到的问题,确保项目能够按照计划顺利完成。此外,建设单位还需要对项目的质量、安全、进度等方面负责,确保项目的实施符合相关标准和要求。

评估建设规模大小

分析供热范围

评估肇州县城市供热提升改造工程的供热范围,包括覆盖的区域、建筑物数量等。供热范围的确定直接影响着建设规模的大小,需要综合考虑城市的发展规划、人口分布、建筑物类型等因素。覆盖的区域越广、建筑物数量越多,供热需求就越大,建设规模也就相应越大。对供热范围内的建筑物进行详细的调查和分析,了解其供热需求和现状,为确定建设规模提供准确的依据。

根据供热范围确定建设规模的大致框架。结合供热范围内的建筑物数量、面积、供热需求等因素,初步确定供热设施的建设规模,包括热源厂的规模、供热管网的长度和管径等。在确定建设规模时,还需要考虑未来城市的发展趋势,预留一定的发展空间,确保项目具有前瞻性和适应性。此外,还需要对供热范围进行合理的分区,以便更好地进行供热管理和调度。

考量供热需求

分析肇州县城市的供热需求,包括居民、企业等的用热情况。居民的供热需求主要取决于居住面积、居住习惯等因素,企业的供热需求则与生产工艺、生产规模等因素有关。对不同类型的供热需求进行详细的分析和统计,了解其变化规律和特点,为确定建设规模提供科学的依据。结合供热需求确定建设规模的具体指标,如供热能力、设备容量等。根据供热需求的大小,合理确定热源厂的供热能力和供热设备的容量,确保能够满足供热范围内的用热需求。

在确定供热能力和设备容量时,还需要考虑供热的可靠性和安全性,预留一定的备用容量,以应对突发情况。同时,还需要对供热需求进行动态监测和分析,根据实际情况及时调整建设规模,确保供热系统的高效运行。此外,还需要考虑供热方式的选择,如集中供热、分布式供热等,不同的供热方式对建设规模和设备配置也有不同的要求。

建设规模影响因素

城市发展规划

考虑肇州县的城市发展规划,包括人口增长、区域扩张等因素对供热需求的影响。随着城市的发展,人口会不断增加,城市区域也会不断扩张,这将导致供热需求的增加。在制定建设规模时,需要充分考虑城市发展规划的因素,预留一定的发展空间,以适应未来供热需求的增长。根据城市发展规划调整建设规模,确保项目具有前瞻性和适应性。结合城市发展规划的目标和任务,合理调整热源厂的规模、供热管网的布局等,使建设规模与城市的发展相适应。

在调整建设规模时,还需要考虑与其他基础设施的配套建设,如电力、供水等,确保各项基础设施能够协调发展。此外,还需要关注城市发展规划的动态变化,及时调整建设规模,以保证项目的可持续发展。同时,还需要加强与城市规划部门的沟通和协作,了解城市发展的最新动态和需求,为建设规模的调整提供准确的信息。

能源供应状况

分析肇州县的能源供应状况,包括煤炭、天然气等能源的供应能力和稳定性。能源供应状况直接影响着供热系统的运行成本和可靠性,需要对能源的供应能力和稳定性进行详细的分析和评估。如果能源供应不足或不稳定,将导致供热系统无法正常运行,影响供热质量。根据能源供应状况确定建设规模的能源消耗指标,保障能源供应与项目需求的匹配。结合能源供应的实际情况,合理确定热源厂的能源消耗指标,选择合适的供热设备和技术,提高能源利用效率。

在确定能源消耗指标时,还需要考虑能源的价格波动和环保要求,选择经济、环保的能源供应方案。同时,还需要加强与能源供应部门的沟通和协作,确保能源的稳定供应。此外,还需要探索新能源在供热系统中的应用,如太阳能、地热能等,减少对传统能源的依赖,提高供热系统的可持续发展能力。

建设规模发展趋势

技术进步推动

关注供热技术的发展趋势,如高效节能技术、智能化控制技术等。随着科技的不断进步,供热技术也在不断创新和发展。高效节能技术可以降低供热系统的能源消耗,提高能源利用效率;智能化控制技术可以实现供热系统的自动化运行和管理,提高供热质量和可靠性。随着技术的进步,建设规模可能会向更高效、更环保的方向发展。采用先进的供热技术和设备,可以在满足供热需求的前提下,减小建设规模,降低建设成本和运行成本。

同时,还可以提高供热系统的环保性能,减少对环境的污染。在制定建设规模时,需要充分考虑技术进步的因素,积极引进和应用先进的供热技术和设备,推动建设规模向更高效、更环保的方向发展。此外,还需要加强与科研机构和高校的合作,开展供热技术的研究和开发,不断提高供热技术水平。

政策导向影响

考虑国家和地方的相关政策导向,如节能减排政策、供热体制改革政策等。政策的引导对建设规模的调整具有重要的影响。节能减排政策要求供热系统降低能源消耗,减少污染物排放;供热体制改革政策则要求提高供热系统的市场化程度和服务质量。政策的引导可能会促使建设规模进行调整,以适应政策要求。为了满足节能减排政策的要求,可能需要采用更高效的供热技术和设备,减小建设规模;为了适应供热体制改革政策的要求,可能需要优化供热系统的管理和运营模式,提高供热服务质量。

在制定建设规模时,需要充分考虑政策导向的因素,积极响应国家和地方的政策要求,调整建设规模和建设方案。同时,还需要关注政策的动态变化,及时调整建设规模和建设方案,以适应政策的变化。此外,还需要加强与政府部门的沟通和协作,了解政策的最新动态和要求,为建设规模的调整提供准确的信息。

地理与周边环境

分析地理位置特点

明确地理方位

经纬度定位

利用高精度的专业测量设备,精确获取本项目所在地准确的经纬度数值。经纬度作为全球地理坐标体系中的重要标识,能够精准地确定项目在地球上的具体位置。通过经纬度定位,能清晰知晓项目与周边区域、主要城市节点的相对位置关系,为后续的设计、施工等工作提供基础地理信息支撑。同时,准确的经纬度数据也有助于结合地理信息系统(GIS)进行更深入的地理分析,如地形地貌、气候条件等方面的研究,为项目的顺利开展提供有力保障。

城市方位界定

方位类型

特征描述

对项目影响

核心区域

城市的政治、经济、文化中心,人口密集,基础设施完善,商业活动频繁。

供热需求大,对供热的稳定性和可靠性要求高;周边竞争激烈,需注重与周边项目的协调和差异化。

发展新区

城市新兴的发展区域,规划布局合理,有较多的新建项目和发展潜力。

供热需求增长快,可结合新区的发展规划进行前瞻性设计;基础设施建设可能相对滞后,需考虑与基础设施的配套。

老旧城区

城市中建成时间较长的区域,建筑老化,基础设施相对陈旧。

供热改造需求大,需考虑与现有供热系统的衔接和改造;居民对供热价格和服务质量较为敏感。

结合详细的城市地图和丰富的相关地理数据,准确判断本项目处于城市的核心区域、发展新区还是老旧城区等。明确城市方位具有重要意义,有助于全面了解项目周边的基础设施配套情况,包括交通、供水、供电等设施的分布和状况。同时,也能清晰把握项目的发展潜力,如核心区域可能具有更高的商业价值和发展机遇,而发展新区则可能有更多的政策支持和发展空间。

核心区域

发展新区

老旧城区

分析地形地貌

地形类型判断

通过全面的实地测量和精确的地形测绘,准确确定本项目区域的地形类型。不同的地形类型,如平原、山地、丘陵等,对供热工程的建设和布局有着显著不同的影响。平原地区地形平坦,便于供热管道的铺设和设备的安装,施工难度相对较低;而山地和丘陵地区地形起伏较大,需要考虑地形高差对供热系统压力的影响,以及管道的敷设方式和坡度控制等问题。在进行地形类型判断时,还需结合地质条件等因素,综合评估对供热工程的可行性和成本的影响,为项目的规划和设计提供科学依据。

山地

丘陵

特殊地貌研究

针对本项目区域可能存在的河流、湖泊等特殊地貌,进行深入的评估。这些特殊地貌会对供热管道的铺设和设备的安装产生重要影响。例如,河流可能需要采用跨越或穿越的方式铺设管道,这就需要考虑管道的防腐、防水和抗震等性能;湖泊周边的地质条件可能较为复杂,可能存在软土地基等问题,需要采取相应的地基处理措施。为确保供热工程的安全和稳定运行,需制定详细的应对措施,如选择合适的管道材料和敷设方式、加强管道的保护和监测等。

河流

湖泊

评估交通区位

交通干道考察

交通干道类型

等级

通行能力

与项目连接方式

主要公路

高速公路、国道等

车流量大,通行速度快

是否有直接的出入口或连接线

铁路线路

干线铁路、支线铁路等

运输能力强,适合大规模物资运输

与铁路站点的距离和连接方式

详细确定本项目周边的主要公路和铁路线路,全面了解其等级和通行能力。分析交通干道与项目的连接方式,如是否有直接的出入口或连接线,这对于供热工程建设过程中的物资运输和设备进场至关重要。良好的交通连接能够提高运输效率,降低运输成本,确保项目建设的顺利进行。同时,交通干道的通行能力也会影响到施工期间的交通组织和安全管理,需要提前做好规划和协调。

交通便利性评估

仔细统计周边的公交站点、停车场等交通设施的分布情况。公交站点的数量和分布密度反映了公共交通的便利性,能够为项目建设和运营期间的人员出行提供便利;停车场的规模和位置则关系到车辆的停放和管理。结合交通流量数据,深入分析不同时段的交通拥堵情况,全面评估交通便利性。交通拥堵会增加物资运输的时间和成本,影响施工进度和运营效率。因此,准确评估交通便利性,有助于合理安排施工时间和运输路线,提高项目的整体效益。

考察周边环境状况

调查周边建筑

建筑类型分类

实地进行全面勘察周边建筑物,准确确定其使用性质,涵盖居住建筑、办公建筑、商业店铺等多种类型。不同类型的建筑对供热的需求和要求存在明显差异。居住建筑注重供热的舒适性和稳定性,对供热温度和时间有较为固定的要求;办公建筑通常在工作日的工作时间内需要供热,对供热的灵活性和节能性有一定要求;商业店铺则根据经营类型的不同,对供热的需求也有所不同,如餐饮店铺可能需要更高的供热温度。了解周边建筑的类型分类,有助于优化供热系统的设计和运行方案,提高供热的针对性和有效性。

居住建筑

办公建筑

建筑规模与密度统计

精确测量周边建筑物的建筑面积、层数等规模指标,详细计算建筑分布密度,以全面了解周边建筑的集中程度。建筑规模和密度会对供热负荷的计算和供热系统的布局产生重要影响。较大的建筑面积和较高的建筑密度意味着更大的供热需求,需要相应增加供热设备的容量和供热管道的管径。同时,建筑的分布密度也会影响供热管道的敷设方式和路由选择,合理的布局能够降低供热成本,提高供热效率。通过对建筑规模与密度的统计分析,为供热工程的规划和设计提供科学依据。

了解周边绿化

绿地面积与覆盖率统计

绿地类型

面积(平方米)

占比(%)

对环境影响

公园绿地

XXX

XXX

调节气候、提供休闲空间

防护绿地

XXX

XXX

防风固沙、减少噪音

附属绿地

XXX

XXX

美化环境、改善局部生态

通过实地精确测量和卫星图像深入分析,准确确定周边绿地的面积大小。计算绿化覆盖率,这一指标能够直观反映周边环境的生态状况。较高的绿化覆盖率有助于调节气候、净化空气、减少噪音等,为供热工程的建设和运营提供良好的生态环境。同时,绿地的分布和布局也会影响供热管道的敷设和设备的安装,需要在设计过程中充分考虑。

绿化植物分析

仔细识别周边绿化植物的种类,深入了解其生长特性和生态功能。不同的绿化植物对环境的适应能力和生态作用各不相同,如乔木具有较强的遮阳和吸尘作用,灌木则更适合用于美化和隔离。分析绿化植物的布局是否合理,是否会对供热管道等设施造成影响。例如,根系发达的植物可能会破坏供热管道的基础,需要采取相应的防护措施。合理的绿化植物布局能够在美化环境的同时,保障供热工程的安全和稳定运行。

研究周边基础设施

基础设施分布调查

实地进行全面查看周边供水管道、变电站、排水管网等基础设施的位置和走向。准确确定基础设施的服务范围和供应能力,这对于供热工程的建设和运行至关重要。供水管道的供水能力和水质会影响供热系统的补水和水质处理;变电站的供电稳定性和容量决定了供热设备的正常运行;排水管网的排水能力则关系到供热系统的排水和防洪安全。了解周边基础设施的分布和状况,有助于合理规划供热工程的布局,确保与周边基础设施的协调和配套。

配套协调性评估

深入分析供热工程与周边基础设施在空间布局和功能上的匹配程度。评估基础设施是否能够满足供热工程建设和运行的需求。如果供热工程与周边基础设施在空间上存在冲突,可能需要进行调整和优化;如果基础设施的供应能力不足,可能需要提前进行扩容或改造。通过配套协调性评估,能够及时发现问题并采取相应的措施,保障供热工程的顺利实施和稳定运行。

区域地貌与气候

识别区域地貌类型

确定地貌主体类型

针对本项目所在区域,对其地貌进行实地考察,明确主体地貌类型是平原、山地还是丘陵等。深入分析地貌的形成原因,地质构造的运动、水流的侵蚀作用以及风力的长期影响等都可能塑造出不同的地貌形态。研究地貌的演化过程,了解其在不同地质时期的变化情况,这有助于预测未来地貌可能发生的改变,为项目的规划和建设提供更全面的依据。

地貌主体类型

通过对区域地质历史的研究,能够清晰地了解到地貌是如何在漫长的时间里逐渐形成和演变的。不同的地貌类型对项目的影响各不相同,平原地区可能在工程建设中具有较好的地基条件,但可能面临排水等问题;山地和丘陵地区则可能在地基处理、土方开挖等方面需要更多的技术和成本投入。因此,准确确定地貌主体类型对于项目的顺利实施至关重要。

在考察过程中,还需要综合考虑周边环境因素对地貌的影响。例如,河流的改道、人类活动的干预等都可能导致地貌发生局部变化。对这些因素进行分析,能够更准确地评估地貌对项目的影响程度,从而制定出更合理的应对措施。

分析地貌微观特征

仔细观察地貌的微观特征,如地形起伏、坡度、坡向等。这些特征直接影响着项目的建设难度和成本。例如,较大的地形起伏可能需要进行更多的土方开挖和回填工作;不同的坡度和坡向会影响建筑物的采光、通风以及排水等性能。研究地貌的岩性特征,包括岩石类型、硬度、风化程度等。岩石的性质决定了地基的承载能力和稳定性,对于工程结构的设计和施工具有重要意义。

评估地貌对工程建设的影响,需要从多个方面进行考虑。地基稳定性是工程建设的关键因素之一,如果地基不稳定,可能会导致建筑物出现裂缝、倾斜等问题,严重影响工程的安全和使用寿命。土方开挖难度也与地貌密切相关,坚硬的岩石和复杂的地形可能会增加开挖的成本和时间。此外,地貌的微观特征还会影响到项目的景观设计和生态环境,在项目规划和建设过程中需要充分考虑这些因素。

在分析地貌微观特征时,还需要结合项目的具体需求和设计要求。例如,如果项目是建设住宅小区,需要考虑居民的生活便利性和舒适性,选择地形相对平坦、采光和通风良好的区域;如果是建设工业项目,则需要重点关注地基的承载能力和交通的便利性。通过对地貌微观特征的全面分析,能够为项目的设计和施工提供更科学的依据。

研究区域气候特征

分析气候基本要素

收集本项目所在区域的气候数据,包括气温、降水、风速、日照等。这些基本气候要素能够反映出该区域的气候特点和变化规律。分析气候要素的年变化和季节变化规律,了解区域气候的特点,有助于合理安排项目的建设时间和施工进度。例如,在降水较多的季节,需要采取相应的防雨措施,避免雨水对工程质量造成影响。

地貌对气候影响

研究气候要素的空间分布特征,评估不同区域的气候差异。即使在同一地区,不同的地理位置可能会有不同的气候条件。这种差异可能会对项目的选址、布局和设计产生影响。例如,在气温较低的区域,需要加强建筑物的保温措施;在风速较大的区域,需要考虑建筑物的抗风能力。通过对气候要素空间分布的研究,能够更精准地制定项目的应对策略。

气候要素的变化还会对项目的运营和维护产生影响。例如,长期的高温天气可能会影响设备的正常运行,增加能源消耗;频繁的降水可能会导致建筑物的老化和损坏。因此,了解气候基本要素的变化规律,对于保障项目的长期稳定运行具有重要意义。

评估气候极端事件

统计区域内的极端气候事件,如暴雨、暴雪、高温、低温等。分析极端气候事件的发生频率和强度,评估其对工程建设和运营的影响。极端气候事件往往具有突发性和破坏性,可能会对项目的进度、质量和安全造成严重威胁。例如,暴雨可能会引发洪水,冲毁道路和建筑物;高温天气可能会导致工人中暑,影响施工效率。

制定应对极端气候事件的措施,保障工程的安全和稳定运行。针对不同的极端气候事件,需要制定相应的应急预案。例如,在暴雨来临前,做好排水系统的检查和维护,确保排水畅通;在高温天气下,合理安排工人的工作时间,提供防暑降温措施。通过提前制定应对措施,能够降低极端气候事件对项目造成的损失。

极端气候事件的发生频率和强度可能会随着全球气候变化而发生改变。因此,需要持续关注气候的变化趋势,及时调整应对策略。同时,还需要加强与气象部门的合作,获取更准确的气象预报信息,为项目的建设和运营提供更可靠的保障。

地貌气候相互关系

探究地貌对气候影响

研究地貌形态对气候要素的影响,如地形起伏对气温、降水的影响。地形的高低差异会导致气温和降水在垂直方向上发生变化,一般来说,海拔越高,气温越低,降水也可能会有所不同。分析地貌类型对气候系统的作用,如山地对气流的阻挡和抬升作用,会使迎风坡降水增多,背风坡降水减少。

地貌气候相互关系

评估地貌对局部气候的调节作用,如湿地对气候的调节功能。湿地能够吸收和储存大量的水分,调节空气湿度,降低气温的日较差和年较差,对改善局部气候环境具有重要作用。了解地貌对气候的影响,有助于在项目规划和建设中充分利用有利的气候条件,避免不利因素的影响。

地貌对气候的影响是复杂而多样的,还可能会受到其他因素的综合作用。例如,植被覆盖的变化也会影响地貌对气候的调节作用。在项目建设过程中,需要综合考虑这些因素,采取相应的措施来保护和改善局部气候环境。

分析气候对地貌塑造

研究气候要素对地貌演化的影响,如降水对水土流失的作用。过多的降水可能会导致土壤侵蚀,使地表形态发生改变;而干旱的气候条件则可能会导致土地沙漠化。分析气候系统对地貌形态的塑造过程,如风蚀、水蚀对地貌的改造。长期的风力和水流作用会使岩石和土壤逐渐被侵蚀和搬运,形成各种独特的地貌景观。

评估气候极端事件对地貌的破坏作用,如暴雨引发的山体滑坡、泥石流等。这些灾害性事件会对地貌造成严重的破坏,改变原有的地形和地貌特征。了解气候对地貌的塑造作用,有助于预测地貌的未来变化趋势,为项目的长期规划和建设提供更科学的依据。

气候对地貌的塑造是一个长期的过程,但极端气候事件可能会在短时间内造成巨大的影响。在项目建设过程中,需要充分考虑气候因素对地貌的影响,采取相应的防护措施,减少自然灾害对项目的破坏。

地貌气候影响评估

评估对工程建设影响

分析地貌和气候条件对工程选址的影响,选择合适的建设地点。不同的地貌和气候条件会对工程的建设和运营产生不同的影响,例如,在地震多发地区,需要选择地基条件较好、抗震性能较强的地点进行建设;在气候炎热的地区,需要考虑建筑物的通风和隔热性能。评估地貌和气候对工程结构设计的要求,确保工程的安全性和稳定性。根据地貌和气候的特点,合理设计工程结构,提高工程的抗灾能力。

研究地貌和气候对工程施工的影响,制定合理的施工方案。在不同的地貌和气候条件下,施工难度和成本也会有所不同。例如,在山区施工可能需要进行更多的土方开挖和边坡支护工作;在雨季施工需要采取防雨措施,确保施工质量。通过评估地貌和气候对工程施工的影响,能够制定出更科学、更合理的施工方案,提高施工效率和质量。

地貌和气候条件还会对工程的材料选择和运输产生影响。在选择工程材料时,需要考虑其在当地气候条件下的耐久性和适用性;在运输材料时,需要考虑地貌和交通状况,确保材料能够及时、安全地运到施工现场。

预测对工程运营影响

预测地貌和气候条件对工程运营的长期影响,制定应对措施。随着时间的推移,地貌和气候可能会发生变化,这些变化可能会对工程的正常运营产生不利影响。例如,海平面上升可能会威胁到沿海地区的工程设施;气候变化可能会导致能源需求的波动。因此,需要提前预测这些变化,并制定相应的应对措施,保障工程的长期稳定运行。

评估地貌和气候对工程设备的损坏风险,做好设备维护和更新。不同的地貌和气候条件会对工程设备造成不同程度的损坏,例如,高温、潮湿的环境可能会加速设备的老化和腐蚀;风沙较大的地区可能会对设备的机械部件造成磨损。定期对设备进行维护和检查,及时更换损坏的部件,能够延长设备的使用寿命,降低运营成本。

分析地貌和气候对工程能源消耗的影响,采取节能措施。在不同的地貌和气候条件下,工程的能源消耗也会有所不同。例如,在寒冷地区,需要消耗更多的能源来维持建筑物的温度;在炎热地区,需要消耗更多的能源来进行通风和制冷。通过优化工程设计、采用节能设备和技术等措施,能够降低工程的能源消耗,提高能源利用效率。

交通与市政现状

调研交通现状情况

分析道路分布

主干道评估

确定周边主干道的数量、走向和重要性,详细分析其对人员和设备运输的便利性。主干道的数量和走向决定了运输路线的选择范围,而其重要性则影响着运输的效率和安全性。同时,关注主干道的交通高峰期和拥堵情况,以便合理安排勘测时间和路线,避免因交通拥堵导致的时间延误和成本增加。

主干道名称

数量

走向

重要性

交通高峰期

拥堵情况

XXX

XXX条

东西走向

高

早上7-9点,晚上5-7点

较拥堵

XXX

XXX条

南北走向

中

早上8-10点,晚上6-8点

一般

次干道与支路分析

研究次干道和支路的连接性和通行条件,判断是否适合小型勘测设备和车辆通行。次干道和支路的连接性直接影响着运输的灵活性和便捷性,而其通行条件则关系到运输的安全性和效率。查看次干道和支路的路面状况,评估可能对运输造成的影响,如路面坑洼、坡度较大等都可能影响车辆的行驶速度和稳定性。

考察公共交通

公交站点评估

确定距离项目地最近的公交站点,精确计算步行时间和距离。公交站点的位置和步行时间直接影响着勘测人员的出行便利性和效率。考察公交站点的设施情况,如候车亭、标识等是否完善,完善的设施可以为勘测人员提供更好的出行体验。

公交站点

线路运营分析

研究公交运营线路是否覆盖勘测人员的主要来源地和住宿地。公交运营线路的覆盖范围直接关系到勘测人员的出行选择和成本。分析公交运营时间是否与勘测工作时间相匹配,确保勘测人员能够按时到达工作地点。

评估交通管制

限行政策研究

了解限行的时间、路段和车辆类型,准确判断对勘测工作的具体限制。限行政策的时间、路段和车辆类型直接影响着运输路线和车辆的选择。制定应对限行政策的运输方案,如调整运输时间或选择替代路线,以确保勘测工作的顺利进行。

限行时间

限行路段

限行车辆类型

应对方案

XXX

XXX

XXX

调整运输时间或选择替代路线

XXX

XXX

XXX

调整运输时间或选择替代路线

禁行区域分析

明确禁行区域的范围和边界,全面评估其对勘测工作的影响程度。禁行区域的范围和边界直接决定了勘测工作的可操作范围。若涉及禁行区域,考虑申请特殊通行许可或调整勘测计划,以确保勘测工作不受影响。

了解市政设施现状

调查供水设施

管道分布评估

获取供水管道的详细图纸,精确标注其与项目地的相对位置和距离。供水管道的位置和距离直接影响着项目地的供水情况。分析管道的管径和材质,准确判断其供水能力和可靠性。管径和材质决定了管道的输水能力和使用寿命。

供水管道

供水保障分析

了解供水的稳定性和水质情况,全面评估是否需要额外的水处理措施。供水的稳定性和水质直接关系到勘测工作和人员的正常用水需求。考虑在供水不足的情况下,制定备用供水方案,如使用水箱或水车,以确保供水的连续性。

供水稳定性

水质情况

是否需要水处理措施

备用供水方案

稳定

良好

否

无

不稳定

一般

是

使用水箱或水车

考察排水设施

排水系统评估

查看排水管道的管径和坡度,准确判断其排水效率。排水管道的管径和坡度决定了排水的速度和能力。检查排水口的畅通情况,清理可能存在的杂物和堵塞物,以确保排水系统的正常运行。

积水风险分析

分析项目地在雨季或暴雨天气下的积水可能性,制定相应的防范措施。积水可能性的大小直接影响着勘测工作的安全性和设备的正常运行。若排水设施不足,考虑增加临时排水设备,如水泵等,以降低积水风险。

评估电力供应

线路与变电站评估

获取电力线路的走向和电压等级,准确判断其对勘测工作的影响。电力线路的走向和电压等级决定了电力供应的稳定性和安全性。考察变电站的容量和运行情况,确保电力供应的稳定性,以满足勘测设备的用电需求。

用电需求分析

统计勘测设备的总功率和用电时间,与周边电力供应能力进行对比。勘测设备的总功率和用电时间直接决定了电力需求的大小。若电力不足,考虑使用发电机等临时供电设备,以确保勘测工作的正常进行。

勘测设备总功率

用电时间

周边电力供应能力

是否需要临时供电设备

XXX

XXX

XXX

是

XXX

XXX

XXX

否

勘测与项目关联

剖析勘测工作作用

提供基础数据支撑

1)为肇州县城市供热提升改造工程提供准确的地理位置、地质地貌、气候气象等基础数据,确保工程设计和施工有可靠依据。准确的地理位置信息能帮助确定工程的具体位置,地质地貌数据可用于评估施工难度和选择合适的施工方法,气候气象条件则对工程的耐久性和稳定性有重要影响。

2)通过对周边环境的勘测,了解周边建筑物、道路、地下管线等情况,为工程的布局和施工方案的制定提供参考。周边建筑物的分布会影响工程的采光和通风,道路状况关系到施工材料的运输,地下管线的位置则需要在施工中避免破坏。

地质勘测

3)对地质条件的勘测,有助于确定合适的基础形式和施工方法,保障工程的稳定性和安全性。不同的地质条件需要采用不同的基础形式,如桩基础、筏板基础等,准确的地质勘测能确保基础设计的合理性。

保障工程顺利推进

作用

具体说明

提前发现问题

提前发现潜在的地质灾害、地下障碍物等问题,采取相应的措施进行处理,避免在施工过程中出现意外情况,影响工程进度。例如,若发现有溶洞等地质灾害隐患,可提前进行加固处理。

优化施工组织

为工程的施工组织设计提供依据,合理安排施工顺序和施工时间,提高施工效率。根据勘测结果,可确定哪些区域先施工,哪些区域后施工,避免施工混乱。

确保施工质量

对气候条件的勘测,有助于制定合理的施工计划,避免在恶劣天气条件下进行施工,确保施工质量。如在暴雨天气不宜进行混凝土浇筑等施工操作。

明确勘测与项目联系

勘测是项目的前期基础

1)在肇州县城市供热提升改造工程建设前,通过勘测获取项目所在地的详细信息,为项目的可行性研究和规划设计提供基础数据。详细的地理信息能帮助判断项目是否可行,为规划设计提供准确的场地条件。

施工质量勘测

地下障碍物勘测

2)勘测结果直接影响项目的选址、布局和设计方案的制定,是项目顺利实施的前...

市供热提升改造工程建设项目勘察、设计及招标控制价编制投标方案.docx