环境监测数据资源管理中心二期投标方案

第一章 需求理解方案

11

第一节 已有建设内容分析

11

一、 系统架构部署情况

11

二、 数据处理流程梳理

24

三、 功能模块应用现状

35

第二节 整体功能理解

49

一、 水气监测业务功能

49

二、 综合业务管理平台

61

三、 生态数据中心功能

83

第三节 已接入数据情况描述

96

一、 水质监测数据详情

96

二、 大气监测数据现状

113

三、 其他环境数据情况

125

第四节 项目建设目标理解

139

一、 数智化转型目标

139

二、 AI功能创新目标

150

三、 数据管理效率目标

166

四、 产学研成果落地目标

173

第五节 建设思路与优化建议

187

一、 AI中台部署方案

187

二、 数据预处理优化

199

三、 报告自动化生成

210

四、 可视化图表开发

219

五、 知识库构建建议

229

第二章 项目总体方案

246

第一节 应用系统架构

246

一、 AI中台架构设计

246

二、 业务模块集成方案

256

第二节 业务架构设计

266

一、 数据处理流程设计

266

二、 现有系统对接方案

285

第三节 功能模块划分

297

一、 水质监测AI模块

297

二、 大气监测AI模块

307

三、 综合业务管理AI模块

319

四、 生态数据中心模块

330

五、 产学研成果模块

343

第四节 数据交互设计

353

一、 数据接口规范制定

353

二、 外部系统对接方案

362

三、 数据质量控制措施

368

第五节 AI能力集成

380

一、 AI审核规则引擎

380

二、 污染源排查建议模型

390

三、 大语言模型问答系统

405

四、 自然语言转分析指令

415

第六节 系统部署方案

430

一、 容器化部署架构

430

二、 混合部署模式设计

451

三、 运维管理体系建设

457

第七节 兼容性与扩展性

470

一、 现有系统兼容性设计

470

二、 系统扩展能力建设

478

三、 未来业务扩展支持

490

第三章 项目实施方案

505

第一节 系统部署与集成

505

一、 AI中台基座部署方案

505

二、 系统集成测试方案

520

三、 版本控制与回滚机制

528

第二节 AI功能开发

539

一、 水质监测AI功能开发

539

二、 大气监测AI功能开发

545

三、 污染来源排查模型开发

558

第三节 数据处理与报告生成

574

一、 水质报告自动化生成

574

二、 大气报告自动化生成

588

三、 数据文件上传与报告生成

601

第四节 可视化图表开发

613

一、 趋势与对比图表绘制

613

二、 站点与填色图表开发

622

三、 图表样式与交互功能

632

第五节 物种名录管理

641

一、 常见物种名录构建

641

二、 物种信息管理功能

655

三、 物种数据管理机制

667

第六节 权限与统计功能

678

一、 用户角色权限设置

678

二、 生物统计分析功能

688

三、 数据汇总输出功能

699

第七节 AI问答与办公功能

707

一、 AI问答系统构建

707

二、 智能办公助手开发

720

三、 语音交互功能实现

727

第八节 生态DNA数据处理

739

一、 环境DNA数据处理流程

739

二、 DNA数据分析功能

751

三、 数据展示与导出机制

763

第九节 产学研成果实现

775

一、 团体标准立项推进

775

二、 标准研究实施路径

785

三、 协作与成果输出机制

793

第四章 培训方案

802

第一节 培训目标制定

802

一、 核心技能掌握标准

802

二、 数智化转型适配目标

812

第二节 培训对象划分

823

一、 技术人员培训分组

823

二、 管理人员能力分组

834

三、 运维人员专项分组

844

第三节 培训内容设计

851

一、 系统功能模块培训

851

二、 AI技术应用培训

861

三、 环境监测业务融合

873

第四节 培训方式安排

881

一、 线下实操培训模式

881

二、 线上远程培训模式

890

三、 混合式培训组合

902

第五节 培训计划制定

914

一、 项目阶段培训规划

914

二、 培训周期进度安排

923

第六节 培训资源保障

934

一、 讲师团队配置

934

二、 培训材料准备

944

三、 培训环境搭建

955

第七节 培训效果评估

959

一、 考核方式设计

959

二、 效果反馈机制

966

三、 持续优化改进

975

第五章 验收方案

985

第一节 验收流程设计

985

一、 预验收阶段规划

985

二、 正式验收实施步骤

993

三、 最终验收交付标准

1000

第二节 验收标准与依据

1009

一、 招标文件条款对应

1009

二、 合同约定验收条款

1017

三、 项目技术规范依据

1023

第三节 功能模块验收清单

1035

一、 AI中台部署验收

1035

二、 数据预处理模块验证

1042

三、 报告自动生成功能

1048

四、 图表自动绘制模块

1054

五、 环境监测业务功能

1059

六、 AI问答与办公模块

1068

七、 物种名录管理功能

1075

八、 环境DNA数据处理

1080

第四节 系统集成与兼容性验证

1088

一、 与一期系统对接验证

1088

二、 系统整体运行稳定性

1097

三、 联调测试报告规范

1108

第五节 文档交付与完整性审核

1113

一、 需求与设计文档审核

1113

二、 开发与测试文档检查

1122

三、 用户操作与培训材料

1131

四、 部署与运维文档规范

1137

第六节 采购货物验收标准

1145

一、 WPS365商业旗舰版会员

1145

第七节 验收保障措施

1155

一、 专人对接响应机制

1155

二、 问题整改闭环管理

1162

三、 验收争议处理机制

1169

四、 交付进度保障措施

1177

第六章 售后服务方案

1184

第一节 服务保障体系建设

1184

一、 售后服务管理体系架构

1184

二、 服务流程规范标准

1193

三、 质量监督改进机制

1202

第二节 服务响应机制

1213

一、 分级响应机制设计

1213

二、 全天候服务支持平台

1222

第三节 服务团队配置

1237

一、 专业服务团队组建

1237

二、 团队服务保障措施

1251

第四节 定期巡检与维护

1261

一、 年度巡检计划制定

1261

二、 巡检实施与报告管理

1273

三、 问题整改跟踪流程

1280

第五节 系统升级与优化服务

1292

一、 系统升级服务方案

1292

二、 性能优化服务措施

1299

第六节 用户培训与技术支持

1306

一、 售后技术支持服务

1306

第七节 用户反馈与满意度机制

1316

一、 用户满意度调查机制

1316

二、 反馈处理与持续优化

1324

第七章 演示

1329

第一节 物种名录展示

1329

一、 常见物种名录列表呈现

1329

二、 物种信息检索过滤功能

1334

三、 物种数据管理操作演示

1338

第二节 物种分类管理

1345

一、 分类字典目录展示

1345

二、 生物分类层级结构

1350

三、 分类内容维护操作

1354

第三节 数据上传与报告生成

1358

一、 数据文件上传功能

1358

二、 数据自动化解析处理

1364

三、 应急管控日报生成

1368

第四节 非结构化报告处理

1373

一、 报告智能选取功能

1373

二、 解析技术应用演示

1378

三、 审核导出完整流程

1387

第五节 大气监测数据交互

1392

一、 监测数据集成展示

1392

二、 交互式对话功能

1397

三、 数据查询响应展示

1405

第六节 定制化知识库交互

1413

一、 知识库创建功能

1413

二、 知识内容管理操作

1418

三、 交互式问答演示

1423

第七节 一键生成报告

1427

一、 指令输入功能

1427

二、 报告生成流程展示

1433

三、 多模板报告示例

1436

第八节 知识库文件上传与解析

1443

一、 文件上传功能演示

1443

二、 后台解析处理过程

1450

三、 文档切片生成展示

1457

第九节 AI问答与推理展示

1464

一、 对话窗口功能演示

1464

二、 推理过程可视化

1467

三、 参考资料关联展示

1471

第十节 语音交互与会议预定

1478

一、 语音交互功能演示

1478

二、 会议室预定流程

1485

三、 联动功能可视化

1489

需求理解方案

已有建设内容分析

系统架构部署情况

现有硬件设施配置

服务器设备性能

CPU处理能力

对服务器CPU的核心数、主频等参数进行评估,以此确定其数据处理和运算能力。核心数的多少会影响到服务器同时处理多个任务的能力,主频则决定了每个核心的运算速度。查看CPU是否支持多线程技术也十分重要,多线程技术能够让CPU在同一时间处理多个线程,提高并发处理能力,从而提升服务器的整体性能。同时,还要考虑CPU的性能是否能满足现有数据量和业务需求的增长。随着本项目的推进,数据量可能会不断增加,业务需求也可能变得更加复杂,因此CPU需要具备足够的扩展性,以应对未来的变化。

内存容量大小

确定服务器的内存容量,以确保能够存储和处理大量数据。内存容量的大小直接关系到服务器能够同时运行的程序数量和处理的数据量。评估内存的类型和频率也至关重要,不同类型的内存具有不同的性能特点,而较高的频率能够提高数据读写速度,减少数据传输的延迟。此外,还要考虑是否需要扩展内存以应对业务增长。随着本项目的发展,业务规模可能会不断扩大,对内存的需求也会相应增加,因此预留一定的内存扩展空间是很有必要的。

存储设备类型

了解服务器使用的存储设备类型,如硬盘、固态硬盘等。不同类型的存储设备具有不同的特点,硬盘容量大、价格相对较低,但读写速度较慢;固态硬盘读写速度快,但价格较高、容量相对较小。评估存储设备的容量和读写速度,以满足数据存储和访问需求。根据本项目的实际情况,合理选择存储设备的类型和容量,确保数据能够快速、安全地存储和访问。同时,考虑是否采用了RAID技术来提高数据安全性和可靠性。RAID技术可以将多个硬盘组合成一个逻辑单元,提供数据冗余和容错功能,当某个硬盘出现故障时,数据不会丢失,从而保证服务器的正常运行。

网络设备状况

交换机端口速率

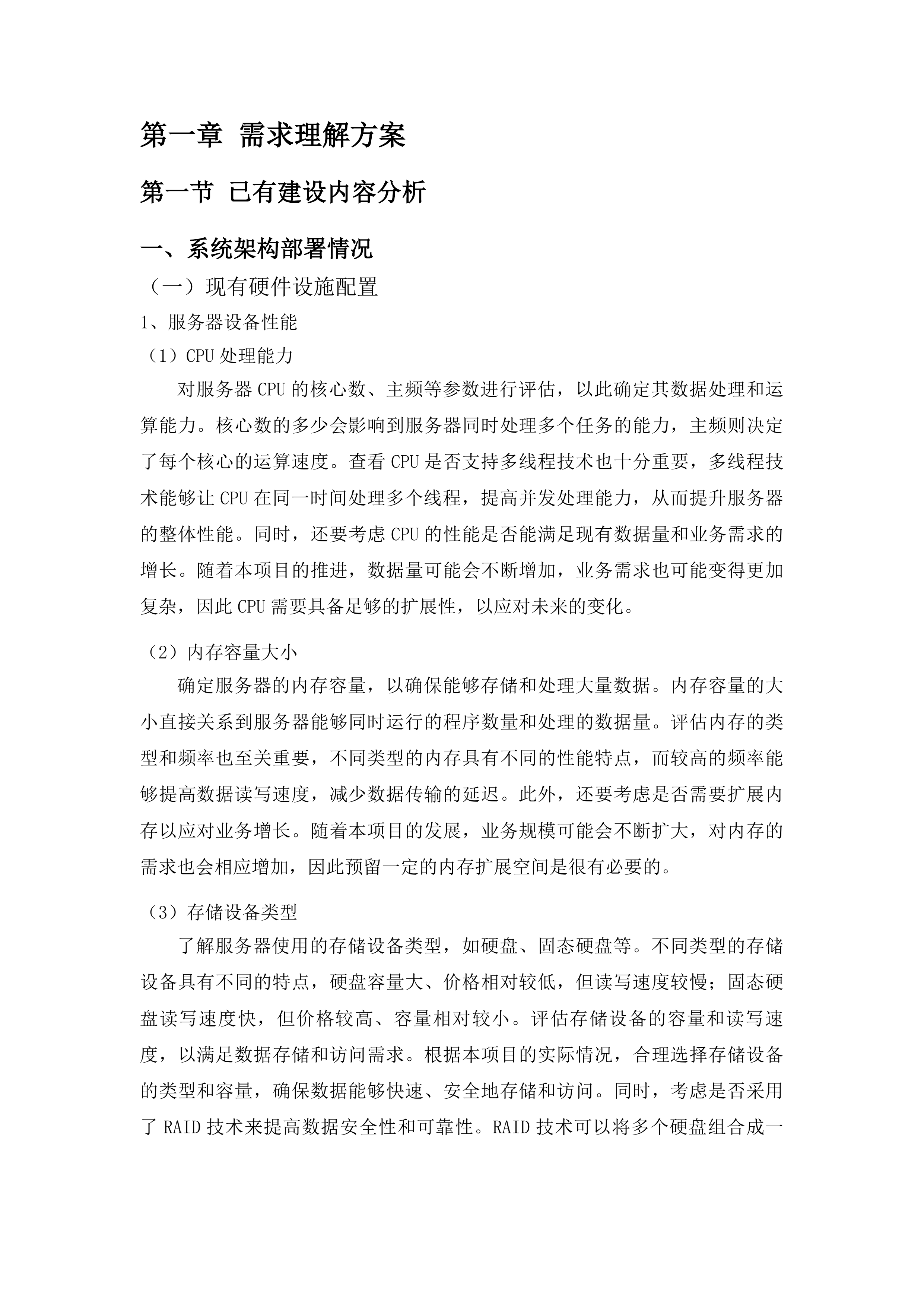

检查交换机的端口速率,以确保网络数据传输的高效性。端口速率越高,数据传输的速度就越快,能够满足更多设备同时连接和数据传输的需求。评估交换机是否支持高速端口,如10Gbps、40Gbps等,高速端口可以提供更快的数据传输速度,适用于对网络带宽要求较高的应用场景。考虑交换机的端口密度是否满足现有和未来的设备连接需求。随着本项目的发展,可能会有更多的设备需要连接到网络,因此交换机需要具备足够的端口数量来满足需求。

交换机端口

核心交换机

端口类型

端口速率

可连接设备数量

适用场景

以太网端口

1Gbps

较多

一般办公设备连接

高速以太网端口

10Gbps

适中

服务器连接、大数据传输

万兆以太网端口

40Gbps

较少

核心网络连接、高性能计算

路由器性能指标

评估路由器的转发能力、吞吐量等性能指标。转发能力决定了路由器能够处理的数据包数量,吞吐量则表示路由器在单位时间内能够传输的数据量。检查路由器是否支持多种网络协议,以确保网络的兼容性。不同的网络设备可能使用不同的网络协议,支持多种网络协议的路由器可以更好地与各种设备进行通信。考虑路由器的可靠性和稳定性,是否具备冗余备份功能。在网络运行过程中,可能会出现各种故障,具备冗余备份功能的路由器可以在主链路出现故障时自动切换到备用链路,保证网络的正常运行。

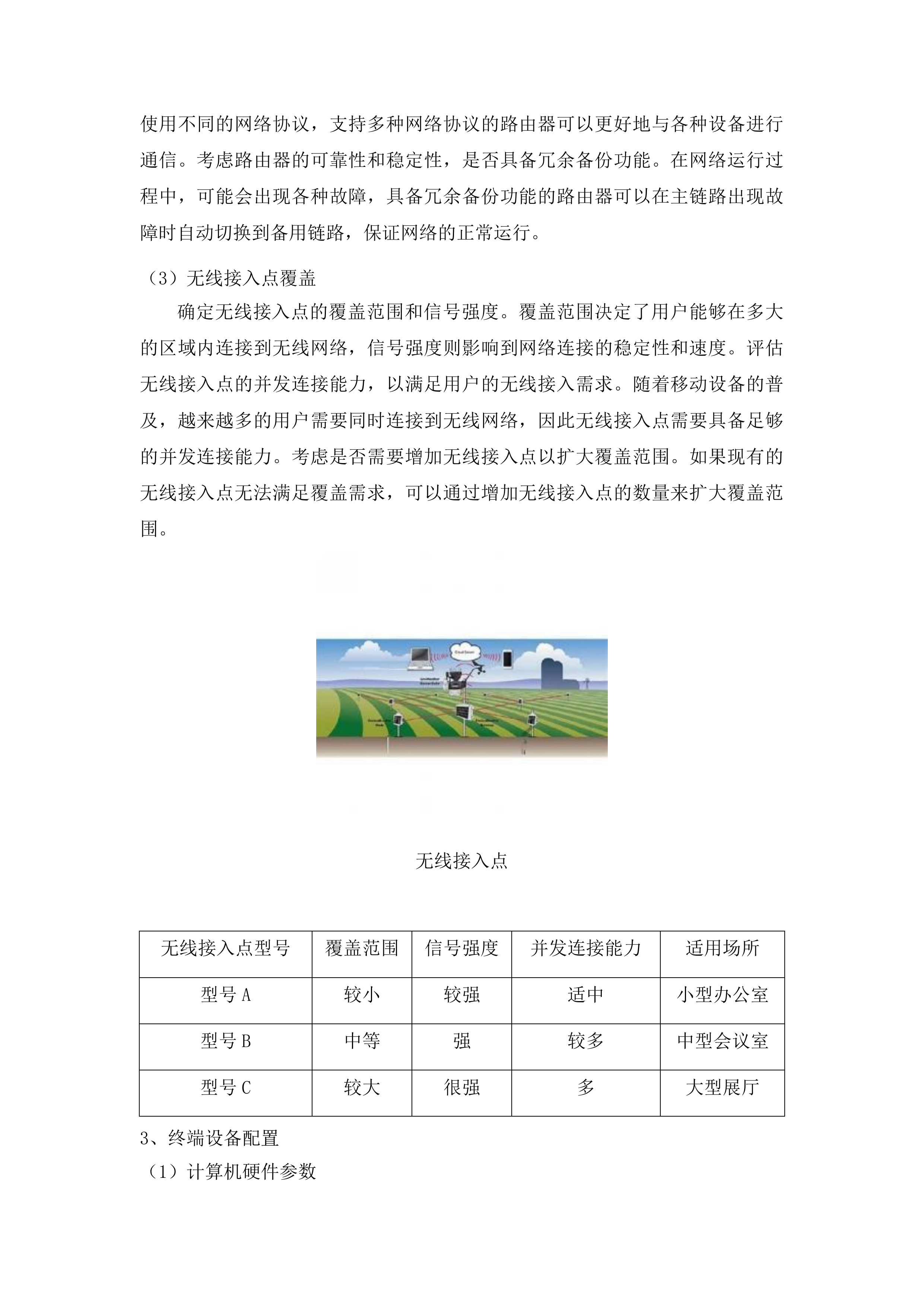

无线接入点覆盖

确定无线接入点的覆盖范围和信号强度。覆盖范围决定了用户能够在多大的区域内连接到无线网络,信号强度则影响到网络连接的稳定性和速度。评估无线接入点的并发连接能力,以满足用户的无线接入需求。随着移动设备的普及,越来越多的用户需要同时连接到无线网络,因此无线接入点需要具备足够的并发连接能力。考虑是否需要增加无线接入点以扩大覆盖范围。如果现有的无线接入点无法满足覆盖需求,可以通过增加无线接入点的数量来扩大覆盖范围。

无线接入点

无线接入点型号

覆盖范围

信号强度

并发连接能力

适用场所

型号A

较小

较强

适中

小型办公室

型号B

中等

强

较多

中型会议室

型号C

较大

很强

多

大型展厅

终端设备配置

计算机硬件参数

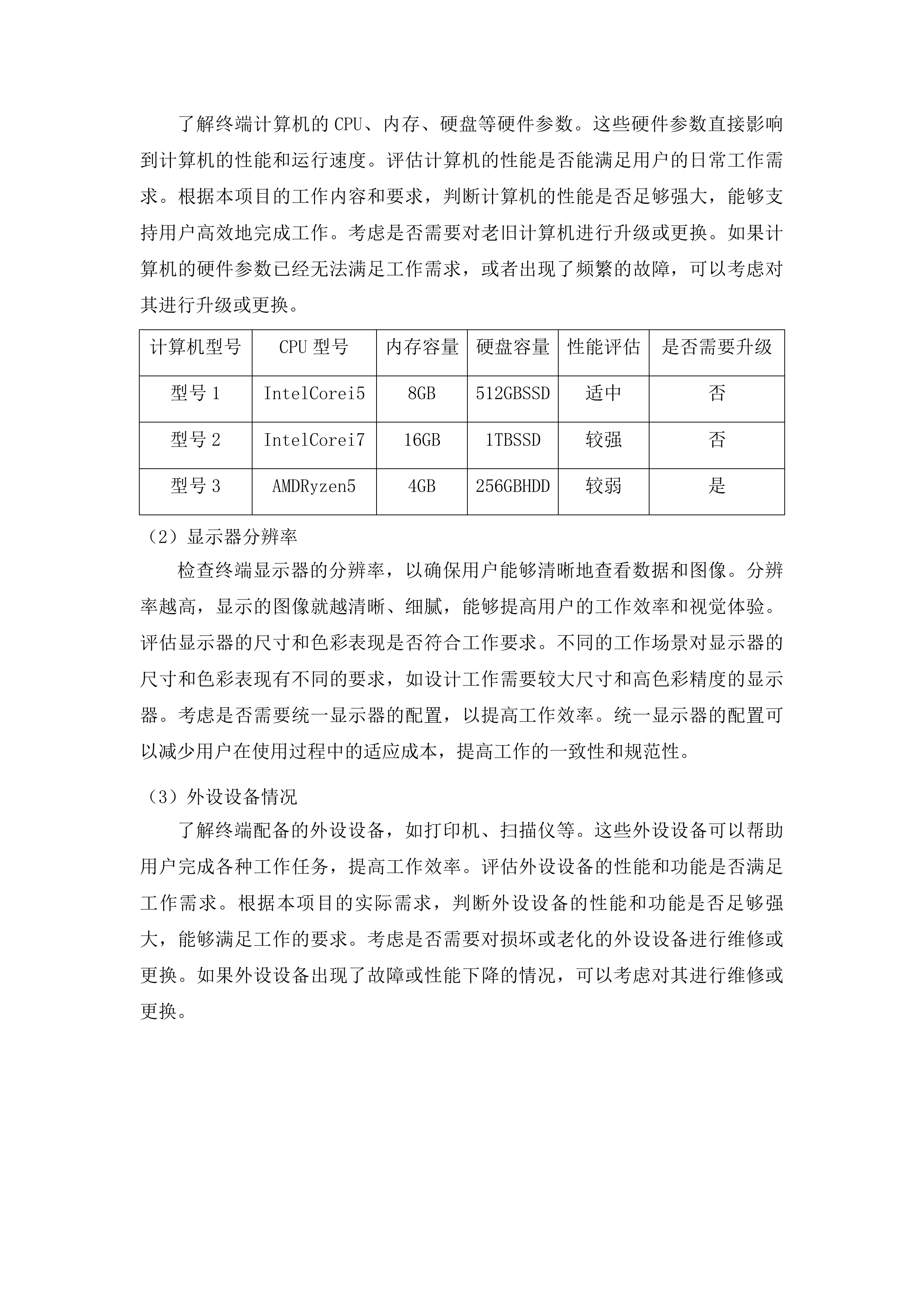

了解终端计算机的CPU、内存、硬盘等硬件参数。这些硬件参数直接影响到计算机的性能和运行速度。评估计算机的性能是否能满足用户的日常工作需求。根据本项目的工作内容和要求,判断计算机的性能是否足够强大,能够支持用户高效地完成工作。考虑是否需要对老旧计算机进行升级或更换。如果计算机的硬件参数已经无法满足工作需求,或者出现了频繁的故障,可以考虑对其进行升级或更换。

计算机型号

CPU型号

内存容量

硬盘容量

性能评估

是否需要升级

型号1

IntelCorei5

8GB

512GBSSD

适中

否

型号2

IntelCorei7

16GB

1TBSSD

较强

否

型号3

AMDRyzen5

4GB

256GBHDD

较弱

是

显示器分辨率

检查终端显示器的分辨率,以确保用户能够清晰地查看数据和图像。分辨率越高,显示的图像就越清晰、细腻,能够提高用户的工作效率和视觉体验。评估显示器的尺寸和色彩表现是否符合工作要求。不同的工作场景对显示器的尺寸和色彩表现有不同的要求,如设计工作需要较大尺寸和高色彩精度的显示器。考虑是否需要统一显示器的配置,以提高工作效率。统一显示器的配置可以减少用户在使用过程中的适应成本,提高工作的一致性和规范性。

外设设备情况

了解终端配备的外设设备,如打印机、扫描仪等。这些外设设备可以帮助用户完成各种工作任务,提高工作效率。评估外设设备的性能和功能是否满足工作需求。根据本项目的实际需求,判断外设设备的性能和功能是否足够强大,能够满足工作的要求。考虑是否需要对损坏或老化的外设设备进行维修或更换。如果外设设备出现了故障或性能下降的情况,可以考虑对其进行维修或更换。

打印机

软件平台架构设计

操作系统选型

服务器操作系统特点

分析服务器所使用操作系统的稳定性、安全性和性能特点。稳定性是服务器操作系统的关键指标之一,它直接影响到服务器的正常运行和数据的安全性。安全性则是保护服务器免受各种攻击和威胁的重要保障。性能特点包括操作系统的响应速度、处理能力等,这些因素会影响到服务器的整体性能。评估操作系统对服务器硬件的兼容性和支持程度。不同的操作系统对硬件的要求不同,需要确保所选的操作系统能够与服务器的硬件设备兼容,并且能够充分发挥硬件的性能。考虑操作系统是否具备良好的可扩展性和管理性。随着本项目的发展,服务器的功能和规模可能会不断扩大,因此操作系统需要具备良好的可扩展性,能够方便地进行升级和扩展。同时,操作系统的管理性也很重要,方便管理员对服务器进行管理和维护。

终端操作系统类型

了解终端设备所使用的操作系统类型,如Windows、Linux等。不同的操作系统具有不同的特点和适用场景,需要根据终端设备的使用需求和用户习惯来选择合适的操作系统。评估终端操作系统的易用性和用户接受度。易用性是指操作系统的操作是否简单、方便,用户接受度则是指用户对操作系统的认可和使用意愿。考虑终端操作系统是否与服务器操作系统和应用程序兼容。为了保证数据的传输和共享,终端操作系统需要与服务器操作系统和应用程序兼容,避免出现兼容性问题。

操作系统版本更新

检查操作系统的版本是否为最新版本,是否存在安全漏洞。最新版本的操作系统通常会修复一些已知的安全漏洞,提高系统的安全性。评估是否需要对操作系统进行升级以提高性能和安全性。随着技术的不断发展,操作系统的性能和功能也在不断提升,升级操作系统可以提高系统的性能和安全性。考虑操作系统版本更新对现有应用程序的影响。在进行操作系统版本更新之前,需要评估更新对现有应用程序的兼容性,避免因更新导致应用程序无法正常运行。

数据库管理系统

数据库类型选择

确定所使用的数据库类型,如关系型数据库、非关系型数据库等。不同类型的数据库具有不同的特点和适用场景,需要根据本项目的数据特点和业务需求来选择合适的数据库类型。评估数据库类型是否适合存储和管理环境监测数据。环境监测数据通常具有数据量大、实时性强等特点,需要选择能够高效存储和管理这些数据的数据库类型。考虑数据库的可扩展性和性能是否满足业务需求。随着本项目的发展,数据量可能会不断增加,业务需求也可能变得更加复杂,因此数据库需要具备良好的可扩展性和性能,能够应对未来的变化。

数据库性能优化

分析数据库的性能指标,如响应时间、吞吐量等。这些性能指标直接影响到数据库的运行效率和用户体验。评估是否需要对数据库进行性能优化,如索引优化、查询优化等。通过对数据库进行性能优化,可以提高数据库的响应速度和吞吐量,减少用户等待时间。考虑数据库的备份和恢复策略,以确保数据的安全性。为了防止数据丢失,需要制定合理的数据库备份和恢复策略,定期对数据库进行备份,并在出现故障时能够及时恢复数据。

数据库用户权限

检查数据库的用户权限设置,确保不同用户具有合适的访问权限。合理的用户权限设置可以保护数据库的安全性,防止数据被非法访问和篡改。评估是否存在权限滥用或越权访问的情况。通过对用户权限的监控和审计,及时发现并处理权限滥用或越权访问的问题。考虑是否需要对数据库用户权限进行调整和优化。随着本项目的发展,用户的角色和需求可能会发生变化,需要根据实际情况对数据库用户权限进行调整和优化。

应用程序架构

架构模式特点

了解应用程序所采用的架构模式,如分层架构、微服务架构等。不同的架构模式具有不同的特点和优缺点,需要根据本项目的业务需求和技术特点来选择合适的架构模式。评估架构模式的优缺点,是否适合环境监测业务的需求。环境监测业务具有数据量大、实时性强等特点,需要选择能够高效处理这些数据的架构模式。考虑架构模式的可维护性和可扩展性。随着本项目的发展,应用程序的功能和规模可能会不断扩大,因此架构模式需要具备良好的可维护性和可扩展性,方便进行升级和扩展。

模块划分合理性

分析应用程序的模块划分是否合理,是否便于开发和维护。合理的模块划分可以提高开发效率,降低维护成本。评估模块之间的耦合度和内聚度,是否符合设计原则。耦合度是指模块之间的依赖程度,内聚度是指模块内部的功能相关性。低耦合、高内聚的模块设计可以提高模块的独立性和可维护性。考虑是否需要对模块进行调整和优化。如果模块划分不合理或模块之间的耦合度和内聚度不符合设计原则,可以考虑对模块进行调整和优化。

接口设计规范

检查应用程序的接口设计是否规范,是否具有良好的兼容性和可扩展性。规范的接口设计可以提高应用程序的可维护性和可扩展性,方便与其他系统进行集成。评估接口的安全性和稳定性,是否存在安全漏洞。接口是应用程序与外部系统进行交互的重要通道,需要确保接口的安全性和稳定性,防止数据泄露和恶意攻击。考虑是否需要对接口进行优化和改进。随着本项目的发展,接口的需求可能会发生变化,需要根据实际情况对接口进行优化和改进。

网络拓扑结构现状

核心网络架构

骨干网络连接方式

确定核心网络的骨干连接方式,如光纤、以太网等。不同的连接方式具有不同的特点和优缺点,需要根据网络的规模、带宽需求等因素来选择合适的连接方式。评估骨干网络的带宽和可靠性,是否能满足数据传输需求。随着本项目的发展,数据量可能会不断增加,对网络带宽的需求也会相应提高,因此骨干网络需要具备足够的带宽和可靠性,以保证数据的快速、稳定传输。考虑骨干网络的冗余备份策略,以提高网络的可用性。在网络运行过程中,可能会出现各种故障,如线路中断、设备故障等,为了保证网络的正常运行,需要制定合理的冗余备份策略,当主链路出现故障时能够自动切换到备用链路。

核心交换机配置

了解核心交换机的端口配置、VLAN划分等情况。端口配置决定了交换机能够连接的设备数量和类型,VLAN划分则可以提高网络的安全性和管理效率。评估核心交换机的转发能力和处理能力,是否能满足网络流量需求。随着本项目的发展,网络流量可能会不断增加,核心交换机需要具备足够的转发能力和处理能力,以保证网络的流畅运行。考虑核心交换机的可靠性和稳定性,是否具备冗余备份功能。核心交换机是网络的核心设备,其可靠性和稳定性直接影响到整个网络的运行,因此需要确保核心交换机具备冗余备份功能,以提高网络的可用性。

网络安全设备部署

检查核心网络中部署的安全设备,如防火墙、入侵检测系统等。这些安全设备可以保护网络免受各种攻击和威胁,提高网络的安全性。评估安全设备的性能和功能,是否能有效保护网络安全。不同的安全设备具有不同的性能和功能,需要根据网络的安全需求来选择合适的安全设备,并确保其性能和功能能够满足网络安全的要求。考虑安全设备的配置和管理是否合理,是否存在安全漏洞。安全设备的配置和管理不当可能会导致安全漏洞,因此需要定期对安全设备进行检查和维护,确保其配置和管理合理。

分支网络布局

分支网络连接核心网络方式

确定分支网络与核心网络的连接方式,如VPN、专线等。不同的连接方式具有不同的特点和适用场景,需要根据分支网络的规模、带宽需求等因素来选择合适的连接方式。评估分支网络的带宽和延迟,是否能满足业务需求。分支网络的带宽和延迟会影响到业务的运行效率和用户体验,因此需要确保分支网络的带宽和延迟能够满足业务需求。考虑分支网络的可靠性和稳定性,是否具备冗余备份策略。为了保证分支网络的正常运行,需要制定合理的冗余备份策略,当主链路出现故障时能够自动切换到备用链路。

分支交换机配置

了解分支交换机的端口配置、VLAN划分等情况。端口配置决定了交换机能够连接的设备数量和类型,VLAN划分则可以提高网络的安全性和管理效率。评估分支交换机的转发能力和处理能力,是否能满足分支网络的流量需求。随着本项目的发展,分支网络的流量可能会不断增加,分支交换机需要具备足够的转发能力和处理能力,以保证分支网络的流畅运行。考虑分支交换机的可靠性和稳定性,是否具备冗余备份功能。分支交换机是分支网络的核心设备,其可靠性和稳定性直接影响到分支网络的运行,因此需要确保分支交换机具备冗余备份功能,以提高分支网络的可用性。

无线接入点分布

确定分支网络中无线接入点的分布情况,是否能满足用户的无线接入需求。无线接入点的分布会影响到无线网络的覆盖范围和信号强度,需要根据用户的分布和使用需求来合理布置无线接入点。评估无线接入点的信号强度和覆盖范围,是否存在信号盲区。信号盲区会影响到用户的无线接入体验,需要通过调整无线接入点的位置、功率等参数来消除信号盲区。考虑无线接入点的并发连接能力,是否能满足用户的使用需求。随着移动设备的普及,越来越多的用户需要同时连接到无线网络,因此无线接入点需要具备足够的并发连接能力,以满足用户的使用需求。

网络设备连接关系

设备间物理连接

了解网络设备之间的物理连接方式,如网线、光纤等。不同的连接方式具有不同的特点和适用场景,需要根据设备的类型、距离等因素来选择合适的连接方式。评估物理连接的稳定性和可靠性,是否存在松动或损坏的情况。物理连接的稳定性和可靠性直接影响到网络的正常运行,需要定期对物理连接进行检查和维护,确保其连接牢固、无损坏。考虑是否需要对物理连接进行检查和维护。随着时间的推移,物理连接可能会出现老化、松动等问题,为了保证网络的正常运行,需要定期对物理连接进行检查和维护,及时发现并处理问题。

逻辑连接配置

确定网络设备之间的逻辑连接配置,如IP地址分配、子网掩码等。合理的逻辑连接配置可以保证网络设备之间的通信正常,提高网络的运行效率。评估逻辑连接的正确性和合理性,是否存在冲突或错误。逻辑连接的冲突或错误可能会导致网络设备之间无法正常通信,需要对逻辑连接进行检查和调整,确保其正确性和合理性。考虑是否需要对逻辑连接进行调整和优化。随着本项目的发展,网络设备的数量和类型可能会发生变化,需要根据实际情况对逻辑连接进行调整和优化,以保证网络的正常运行。

网络链路冗余

检查网络链路是否具备冗余备份功能,以提高网络的可用性。在网络运行过程中,可能会出现各种故障,如线路中断、设备故障等,为了保证网络的正常运行,需要制定合理的冗余备份策略,当主链路出现故障时能够自动切换到备用链路。评估冗余链路的切换机制和性能,是否能在主链路故障时快速切换。冗余链路的切换机制和性能直接影响到网络的可用性和用户体验,需要确保冗余链路能够在主链路故障时快速切换,减少网络中断的时间。考虑是否需要对网络链路冗余进行优化和改进。随着本项目的发展,网络的规模和复杂度可能会不断增加,需要根据实际情况对网络链路冗余进行优化和改进,以提高网络的可用性和可靠性。

部署环境兼容性评估

硬件与软件兼容性

服务器硬件与操作系统兼容性

评估服务器硬件与所安装操作系统的兼容性,确保系统稳定运行。不同的操作系统对硬件的要求不同,需要确保所选的操作系统能够与服务器的硬件设备兼容,并且能够充分发挥硬件的性能。检查硬件驱动程序是否支持操作系统版本,是否存在兼容性问题。硬件驱动程序是操作系统与硬件设备之间的桥梁,需要确保硬件驱动程序能够支持操作系统的版本,并且与硬件设备兼容。考虑是否需要更新硬件驱动程序或更换操作系统版本。如果硬件驱动程序不支持操作系统版本,或者存在兼容性问题,可以考虑更新硬件驱动程序或更换操作系统版本。

终端硬件与应用程序兼容性

了解终端硬件与所安装应用程序的兼容性,确保应用程序正常运行。不同的应用程序对硬件的要求不同,需要确保所选的应用程序能够与终端的硬件设备兼容,并且能够充分发挥硬件的性能。检查应用程序是否支持终端硬件的配置,是否存在性能问题。应用程序的性能问题可能会影响到用户的使用体验,需要确保应用程序能够支持终端硬件的配置,并且在终端硬件上能够正常运行。考虑是否需要升级终端硬件或更换应用程序版本。如果应用程序不支持终端硬件的配置,或者存在性能问题,可以考虑升级终端硬件或更换应用程序版本。

数据库与软件系统兼容性

评估数据库管理系统与其他软件系统的兼容性,确保数据交互正常。不同的数据库管理系统和软件系统对数据的处理方式和接口标准可能不同,需要确保它们之间能够兼容,并且能够实现数据的正常交互。检查数据库接口是否支持软件系统的访问,是否存在数据传输问题。数据库接口是数据库管理系统与软件系统之间的桥梁,需要确保数据库接口能够支持软件系统的访问,并且能够实现数据的快速、稳定传输。考虑是否需要调整数据库配置或更新软件系统版本。如果数据库接口不支持软件系统的访问,或者存在数据传输问题,可以考虑调整数据库配置或更新软件系统版本。

网络与系统兼容性

网络协议与操作系统兼容性

检查网络协议与操作系统的兼容性,确保网络通信正常。不同的操作系统对网络协议的支持程度不同,需要确保所选的操作系统能够支持所需的网络协议,并且能够实现网络的正常通信。评估操作系统对网络协议的支持程度,是否存在协议不兼容问题。协议不兼容问题可能会导致网络设备之间无法正常通信,需要对网络协议和操作系统进行检查和调整,确保其兼容性。考虑是否需要更新操作系统或调整网络协议配置。如果操作系统不支持所需的网络协议,或者存在协议不兼容问题,可以考虑更新操作系统或调整网络协议配置。

网络设备与应用程序兼容性

了解网络设备与应用程序的兼容性,确保应用程序能够正常访问网络资源。不同的网络设备对应用程序的支持程度不同,需要确保所选的网络设备能够支持所需的应用程序,并且能够实现应用程序对网络资源的正常访问。评估网络设备对应用程序的支持程度,是否存在网络访问问题。网络访问问题可能会影响到应用程序的正常运行,需要对网络设备和应用程序进行检查和调整,确保其兼容性。考虑是否需要更新网络设备固件或调整应用程序配置。如果网络设备不支持所需的应用程序,或者存在网络访问问题,可以考虑更新网络设备固件或调整应用程序配置。

无线网络与移动设备兼容性

评估无线网络与移动设备的兼容性,确保移动设备能够稳定连接无线网络。不同的移动设备对无线网络的支持程度不同,需要确保所选的无线网络能够支持所需的移动设备,并且能够实现移动设备对无线网络的稳定连接。检查无线网络的频段和加密方式是否支持移动设备,是否存在连接不稳定问题。连接不稳定问题可能会影响到移动设备的使用体验,需要对无线网络和移动设备进行检查和调整,确保其兼容性。考虑是否需要调整无线网络配置或更换移动设备。如果无线网络不支持所需的移动设备,或者存在连接不稳定问题,可以考虑调整无线网络配置或更换移动设备。

不同系统间兼容性

业务系统与数据中心兼容性

评估业务系统与生态数据中心的兼容性,确保数据交互和共享正常。业务系统和数据中心是本项目的重要组成部分,它们之间的兼容性直接影响到数据的流通和业务的开展。检查业务系统与数据中心的接口是否匹配,是否存在数据格式不一致问题。接口匹配和数据格式一致是保证数据交互和共享正常的关键,需要对业务系统和数据中心的接口进行检查和调整,确保其匹配性。考虑是否需要对业务系统或数据中心进行接口开发或调整。如果业务系统与数据中心的接口不匹配,或者存在数据格式不一致问题,可以考虑对业务系统或数据中心进行接口开发或调整。

业务系统名称

数据中心名称

接口匹配情况

数据格式一致性

是否需要调整

系统A

数据中心1

是

是

否

系统B

数据中心2

否

否

是

系统C

数据中心3

是

否

是

监测系统与管理平台兼容性

了解水、气监测系统与综合业务管理平台的兼容性,确保监测数据能够及时准确地传输到管理平台。监测系统和管理平台是本项目的重要组成部分,它们之间的兼容性直接影响到监测数据的处理和分析。评估监测系统与管理平台的数据接口是否兼容,是否存在数据传输延迟或丢失问题。数据接口兼容和数据传输稳定是保证监测数据及时准确传输的关键,需要对监测系统和管理平台的数据接口进行检查和调整,确保其兼容性。考虑是否需要对监测系统或管理平台进行数据接口优化。如果监测系统与管理平台的数据接口不兼容,或者存在数据传输延迟或丢失问题,可以考虑对监测系统或管理平台进行数据接口优化。

新老系统间兼容性

检查新系统与老系统的兼容性,确保在系统升级或更换过程中数据和业务的连续性。在系统升级或更换过程中,新老系统的兼容性是保证数据和业务连续性的关键。评估新老系统的数据迁移和接口对接情况,是否存在数据丢失或业务中断问题。数据迁移和接口对接是新老系统兼容性的重要环节,需要对新老系统的数据迁移和接口对接情况进行检查和评估,确保数据不丢失、业务不中断。考虑是否需要制定新老系统过渡方案,确保平稳过渡。如果新老系统存在兼容性问题,或者数据迁移和接口对接存在困难,需要制定合理的新老系统过渡方案,确保系统升级或更换过程的平稳过渡。

数据处理流程梳理

数据采集环节分析

水质数据采集

数据来源明确

在本项目中,水质数据的采集来源广泛且明确。采集南京市6个国考水站的每日初审数据和历史数据,这些数据对于生成每日断面水质日报、水站超标预警信息记录表等至关重要,能反映出水质的日常变化和历史趋势。从给定数据平台获取当日9时南京市水情信息和前一日南京市雨情信息,这些信息可为相关报告提供数据支持,辅助分析水质与水情、雨情之间的关系。采集水质监测断面的实时数据,用于监测预警快报的生成,能及时判断是否存在持续超标或异常波动情况,保障水质安全。收集南京市国省考地表水、饮用水源地、入江河道和市考地表水的水质监测数据,用于生成水环境质量月报等,全面掌握南京市的水质状况。

水质数据采集

采集频率确定

为了保证水质数据的准确性和及时性,针对不同的报告需求,确定了合理的采集频率。对于每日断面水质日报、水站超标预警信息记录表等,按日采集相关水质数据,以便及时反映每日水质情况。南京市水质自动监测周报按周采集一周内的监测数据,能够对一周的水质状况进行综合分析。南京市水环境质量月报按月采集上月的水质监测数据,从月度的维度对水质进行评估。对于实时监测预警快报,实时采集断面数据,确保能第一时间发现水质异常情况,采取相应措施。

数据格式规范

在水质数据采集过程中,严格规范数据格式。明确水质数据的格式,如浓度值的表示方式、时间的记录格式等,这样便于后续数据处理和分析,保证数据的一致性和可比性。对不同来源的水质数据,进行格式统一和标准化,遵循相关的行业标准和规范,对数据格式进行严格要求。在数据采集过程中,还会对采集到的水质数据进行初步的格式检查,确保数据符合后续处理的要求,避免因格式问题影响数据的准确性和可用性。

质量控制措施

为确保水质数据的质量,采取了一系列质量控制措施。在数据采集设备的选择上,选用符合国家标准和行业要求的设备,从源头上保证数据采集的准确性和可靠性。对采集设备进行定期的维护和校准,保证设备的正常运行和数据的精度,避免因设备故障导致数据误差。在数据采集过程中,设置数据采集的质量控制指标,如数据的完整性、准确性等,对不符合要求的数据进行标记或重新采集。建立数据采集的审核机制,对采集到的数据进行人工审核,确保数据的真实性和有效性,为后续的分析和决策提供可靠的数据支持。

大气数据采集

数据来源确定

大气数据的采集来源清晰明确。采集南京国控站点的大气监测数据,包括PM2.5、PM10、NO2、O3等污染物浓度数据,这些数据用于生成大气每日板块日报、大气月度分析月报等,能全面反映南京市的大气质量状况。获取南京市大气环境质量的相关信息,为大气污染来源排查建议智慧模型提供数据支持,有助于分析大气污染的成因和来源。收集大气污染历史案例分析、点位等信息,用于解析提取信息,实现大气污染来源排查建议智能生成,为大气污染治理提供科学依据。采集大气监测的手工监测和自动监测数据,用于AI技术在监测数据审核中的应用,提高数据审核的准确性和效率。

大气数据采集

采集周期安排

报告类型

采集周期

数据用途

大气每日板块日报

按日

反映每日大气质量情况

大气月度分析月报

按月

对当月大气质量进行综合评估

大气污染来源排查建议智慧模型

持续

分析大气污染成因和来源

AI技术在监测数据审核中的应用

按需

提高数据审核准确性和效率

根据不同的报告和应用需求,合理安排大气数据的采集周期。对于大气每日板块日报,按日采集相关大气数据,及时反映每日的大气质量状况。大气月度分析月报按月采集当月的大气监测数据,对一个月的大气质量进行综合评估。对于大气污染来源排查建议智慧模型,持续收集大气相关的历史和实时数据,以便全面分析大气污染的成因和来源。在进行AI技术在监测数据审核中的应用时,根据需要采集不同时间段的大气监测数据,满足数据审核的需求。

格式标准化处理

大气数据的格式标准化处理至关重要。统一大气数据的格式,如污染物浓度的单位、时间的记录方式等,便于数据的处理和分析,确保不同来源的数据能够进行有效的整合和比较。对不同来源的大气数据进行格式转换和标准化,遵循相关的大气监测数据格式标准,对数据格式进行严格规范。在数据采集过程中,对采集到的大气数据进行格式检查和修正,确保数据符合后续处理的要求,避免因格式问题影响数据的准确性和可用性。

数据准确性保障

为保障大气数据的准确性,采取了一系列措施。采用高精度的大气监测设备,确保采集到的大气数据准确可靠,减少因设备精度问题导致的数据误差。对大气监测设备进行定期的校准和维护,保证设备的性能稳定,使其能够持续准确地采集数据。在数据采集过程中,设置数据质量控制参数,对采集到的大气数据进行实时监控和评估,及时发现和处理异常数据。建立大气数据采集的审核机制,对采集到的数据进行人工审核和验证,确保数据的真实性和有效性,为大气环境管理提供可靠的数据支持。

噪声数据采集

采集位置规划

噪声数据的采集位置规划科学合理。确定噪声数据的采集位置,选择具有代表性的区域进行噪声监测,能够全面反映区域内的噪声情况。考虑不同环境类型,如居民区、商业区、工业区等,在不同类型区域设置噪声采集点,以便分析不同环境下的噪声特征。根据噪声监测的目的和要求,合理分布噪声采集点,确保能全面反映区域内的噪声情况。对噪声采集点的位置进行详细记录,包括经纬度、周边环境等信息,为后续的数据分析和处理提供基础。

噪声数据采集

时间安排规划

噪声数据的采集时间安排规划合理。确定噪声数据的采集时间,根据不同的监测需求,选择合适的时间段进行采集。考虑不同时间段的噪声特点,如白天和夜晚、工作日和休息日等,合理安排采集时间,以获取更全面的噪声数据。制定噪声数据采集的时间计划,确保数据采集的连续性和完整性,避免数据缺失。在数据采集过程中,严格按照时间计划进行操作,保证数据的准确性和可比性,为噪声环境评估提供可靠的数据支持。

数据格式统一

数据类型

格式要求

处理方式

噪声强度

以dB(A)为单位

进行格式转换和标准化

时间记录

精确到分钟

统一时间记录格式

其他相关信息

按照规定格式记录

进行格式检查和修正

在噪声数据采集过程中,严格统一数据格式。明确噪声数据的格式要求,如噪声强度的表示方式、时间的记录格式等,确保数据的一致性和可处理性。对采集到的噪声数据进行格式转换和标准化,遵循相关的噪声监测数据格式标准,对数据格式进行严格规范。在数据采集过程中,对采集到的噪声数据进行格式检查和修正,确保数据符合后续处理的要求,避免因格式问题影响数据的分析和应用。

质量控制手段

为保证噪声数据的质量,采取了有效的质量控制手段。选用符合国家标准和行业要求的噪声监测设备,确保数据采集的准确性和可靠性,避免因设备问题导致数据误差。对噪声监测设备进行定期的校准和维护,保证设备的正常运行和数据的精度,使其能够稳定地采集噪声数据。在数据采集过程中,设置数据采集的质量控制指标,如数据的完整性、准确性等,对不符合要求的数据进行标记或重新采集。建立数据采集的审核机制,对采集到的数据进行人工审核,确保数据的真实性和有效性,为噪声环境管理提供可靠的数据依据。

数据存储策略评估

存储容量规划

数据量预估

在进行数据存储容量规划时,需要对数据量进行准确预估。根据水质、大气、噪声等数据的采集频率和采集量,预估未来一段时间内的数据总量。考虑数据的增长趋势,如随着监测业务的拓展和监测精度的提高,数据量可能会增加。分析不同类型数据的存储需求,如水质数据、大气数据、生态数据等,确定各类数据的存储比例。结合历史数据量和业务发展规划,对存储容量进行合理的预测和规划,确保存储系统能够满足未来的数据存储需求。

存储设备选择

根据预估的数据存储容量,选择合适的存储设备至关重要。考虑存储设备的性能和可靠性,确保数据的安全存储和快速访问。评估存储设备的扩展性,以便在数据量增加时能够方便地进行扩容。比较不同存储设备的成本和性价比,选择最适合项目需求的存储设备。例如,对于大容量数据存储,可以选择硬盘或磁盘阵列;对于对访问速度要求较高的数据,可以选择固态硬盘等。

冗余设计考量

为了保证数据的安全性和可靠性,采用冗余存储设计。如采用RAID技术,通过数据冗余来提高数据的容错能力。确定冗余存储的级别和方式,根据数据的重要性和可用性要求进行合理配置。评估冗余存储对存储容量和性能的影响,在保证数据安全的前提下,尽量减少对存储资源的浪费。制定冗余存储的备份策略,定期对数据进行备份,防止数据丢失,确保在出现故障时能够快速恢复数据。

空间分配优化

合理分配存储空间能够提高存储资源的利用率。根据不同类型数据的使用频率和重要性,合理分配存储空间。对常用数据和历史数据进行分区存储,提高数据的访问效率。定期清理过期和无用的数据,释放存储空间,提高存储资源的利用率。优化存储系统的文件系统和数据库结构,提高数据存储的效率和性能,确保存储系统能够高效运行。

存储架构设计

分层存储策略

采用分层存储架构,将数据分为热数据、温数据和冷数据,分别存储在不同的存储介质上。将常用的热数据存储在高速存储设备上,如固态硬盘,以提高数据的访问速度。将不常用的冷数据存储在低成本的存储设备上,如磁带库,以降低存储成本。根据数据的使用频率和时效性,动态调整数据在不同存储层之间的迁移,在保证数据访问速度的同时,降低存储成本。

分布式存储应用

考虑采用分布式存储系统,提高数据的存储容量和可靠性。分布式存储系统可以将数据分散存储在多个节点上,避免单点故障。评估分布式存储系统的性能和扩展性,确保能够满足项目未来的发展需求。制定分布式存储系统的管理和维护策略,保证系统的稳定运行,提高数据存储的安全性和可用性。

数据备份方案

制定数据备份策略,定期对数据进行备份,防止数据丢失。选择合适的备份方式,如全量备份、增量备份等,根据数据的变化情况进行合理选择。将备份数据存储在异地,以防止自然灾害等因素导致的数据丢失。建立备份数据的恢复机制,确保在需要时能够快速恢复数据,保障数据的安全性和可用性。

存储安全保障

采用数据加密技术,对存储的数据进行加密,确保数据的安全性。设置访问权限和用户认证机制,防止非法访问和数据泄露。定期对存储系统进行安全检查和漏洞修复,确保系统的安全性。制定数据存储的应急预案,应对突发的安全事件,保障数据的安全存储和使用。

存储性能优化

读写性能提升

优化存储系统的硬件配置,如提高硬盘的转速、增加内存等,提高数据的读写速度。采用缓存技术,将常用的数据缓存到内存中,减少硬盘的读写次数。优化数据库的查询语句和索引结构,提高数据的查询效率。对存储系统进行性能测试和调优,不断提高系统的读写性能,确保数据能够快速读写和处理。

并发访问处理

评估存储系统的并发访问能力,根据项目的需求进行合理配置。采用分布式存储和负载均衡技术,提高系统的并发处理能力。优化存储系统的网络带宽和通信协议,确保数据的快速传输。建立并发访问的控制机制,防止过多的并发访问导致系统性能下降,保障存储系统在高并发情况下的稳定运行。

数据检索效率

建立高效的数据索引机制,提高数据的检索速度。优化数据库的查询算法和数据结构,减少数据检索的时间。采用全文检索技术,支持对文本数据的快速检索。对数据进行分类和归档,方便数据的查找和管理,提高数据检索的效率和准确性。

存储系统监控

建立存储系统的监控机制,实时监测系统的性能指标,如存储利用率、读写速度等。设置性能阈值和报警机制,当系统性能出现异常时及时发出警报。对存储系统的运行日志进行分析,及时发现和解决潜在的问题。根据监控数据,对存储系统进行优化和调整,提高系统的性能和可靠性,保障存储系统的稳定运行。

数据流转路径梳理

从采集端到存储端

数据传输方式

通过网络将采集到的水质、大气、噪声等数据传输到存储端。采用安全可靠的传输协议,确保数据在传输过程中的完整性和安全性。对传输的数据进行加密处理,防止数据泄露。考虑数据传输的稳定性和实时性,根据数据的重要性和时效性选择合适的传输方式。例如,对于实时性要求较高的数据,可以采用高速网络和实时传输协议;对于数据量较大但实时性要求不高的数据,可以采用批量传输的方式。

传输稳定性保障

优化网络环境,提高网络带宽和可靠性,确保数据的稳定传输。采用冗余网络设计,防止网络故障导致的数据传输中断。对传输过程进行监控和管理,及时发现和解决传输过程中的问题。设置数据传输的重试机制,当传输失败时自动进行重试,保障数据能够准确无误地传输到存储端。

数据完整性检查

在数据传输过程中,采用数据校验技术,如哈希校验,确保数据的完整性。在存储端对接收到的数据进行完整性检查,发现数据丢失或损坏时及时通知采集端重新传输。建立数据传输的日志记录,方便对数据传输过程进行追溯和审计。对数据传输的完整性进行定期检查和评估,不断提高数据传输的质量,保证存储的数据准确可靠。

传输时间优化

优化数据传输的流程和算法,减少数据传输的时间。采用并行传输技术,提高数据的传输效率。合理安排数据传输的时间,避免在网络高峰期进行大量数据传输。对数据传输的时间进行监控和分析,不断优化传输时间,确保数据能够及时传输到存储端。

从存储端到处理端

数据调用规则

制定数据调用的权限和规则,确保只有授权的处理端可以调用存储端的数据。明确数据调用的流程和接口,方便处理端进行数据调用。对数据调用进行记录和审计,防止非法调用和数据泄露。根据处理端的需求,合理安排数据的调用顺序和频率,保障数据调用的安全性和高效性。

传输速度提升

优化措施

具体方法

效果

优化网络连接

升级网络设备、优化网络配置

提高数据传输速度

采用高速传输协议和技术

光纤传输、高速以太网等

加快数据传输

优化存储和处理系统性能

优化数据库、提高硬件性能

提高数据处理和传输效率

监控和分析传输速度

实时监测、及时解决问题

保障传输速度稳定

为提升从存储端到处理端的数据传输速度,采取多种优化措施。优化存储端和处理端之间的网络连接,提高数据传输的速度。采用高速的数据传输协议和技术,如光纤传输、高速以太网等。对存储系统和处理系统进行性能优化,提高数据的处理和传输效率。对数据传输的速度进行监控和分析,及时发现和解决传输速度慢的问题,确保数据能够快速传输到处理端。

数据同步机制

建立数据同步机制,确保存储端和处理端的数据一致性。采用增量同步和全量同步相结合的方式,提高数据同步的效率。对数据同步的过程进行监控和管理,及时发现和解决同步过程中的问题。设置数据同步的时间间隔,根据数据的变化情况进行合理调整,保障数据在存储端和处理端的实时同步。

安全传输保障

采用数据加密技术,对从存储端到处理端传输的数据进行加密,确保数据的安全性。设置访问权限和用户认证机制,防止非法访问和数据泄露。对传输过程进行监控和审计,及时发现和处理安全事件。制定数据传输的应急预案,应对突发的安全事件,保障数据传输的安全性和可靠性。

从处理端到应用端

应用场景适配

应用场景

适配方式

效果

水质监测业务

转换数据格式、进行数据分析

满足水质监测需求

大气监测业务

调整数据展示、提供分析结果

支持大气监测工作

综合业务管理平台

整合数据、提供决策支持

提升综合业务管理效率

根据不同的应用场景,如水质监测业务、大气监测业务、综合业务管理平台等,对处理后的数据进行适配。将处理后的数据转换为应用端能够识别和使用的格式。根据应用端的需求,对数据进行进一步的处理和分析。建立数据适配的规则和流程,确保数据在不同应用场景下的正确使用,保障应用端能够准确获取和利用数据。

数据推送方式

采用实时推送和定时推送相结合的方式,将处理后的数据推送给应用端。根据应用端的需求,选择合适的推送频率和推送方式。建立数据推送的监控和管理机制,确保数据的及时推送和准确接收。对数据推送的效果进行评估和分析,不断优化推送方式,保障应用端能够及时获取到最新的数据。

交互接口设计

设计处理端和应用端之间的交互接口,确保数据的顺利传输和交互。明确接口的功能和参数,方便应用端进行调用。对接口进行文档化管理,提高接口的可维护性和可扩展性。对接口的性能进行测试和优化,确保接口的高效运行,保障处理端和应用端之间的数据交互顺畅。

反馈机制建立

建立应用端对处理端的反馈机制,及时获取应用端对数据的使用情况和需求。根据反馈信息,对处理端的数据处理和分析进行调整和优化。对反馈信息进行记录和分析,为后续的项目改进提供依据。建立反馈信息的处理流程和响应机制,确保反馈信息得到及时处理,不断提升数据处理和应用的质量。

功能模块应用现状

核心功能实现情况

气监测业务功能

基本功能达成度

检查AI中台基座部署的完成情况与稳定性,涵盖环境依赖整理、容器化部署、数据库连接配置、部署脚本编写和系统集成测试等环节。确保数据预处理与质量控制模块开发建立了统一的数据预处理模块,可进行格式规范、缺失值与异常值处理、字段清洗以及数据比对规则设计,并适用于水质和气质量数据源。查看报告自动化生成底层开发是否搭建了支持Word/Excel报告自动化生成的模板引擎,实现图文混排、参数自动插入、样式控制和异常处理机制等功能。

报告自动化生成底层开发

检查项目

检查内容

检查结果

AI中台基座部署

环境依赖整理、容器化部署、数据库连接配置、部署脚本编写、系统集成测试

待检查

数据预处理与质量控制模块开发

格式规范、缺失值与异常值处理、字段清洗、数据比对规则...

环境监测数据资源管理中心二期投标方案.docx