广州市2026年生态环境统计工作技术服务项目投标方案

第一章 项目的基本理解与把握

7

第一节 项目背景解读

7

一、 政策依据与技术要求解析

7

二、 项目战略意义分析

28

三、 广州市生态环境统计现状

51

第二节 项目需求理解

74

一、 服务内容细化解析

74

二、 技术路径与实施标准

97

三、 质量控制关键节点

106

四、 履约时间线规划

124

第三节 我方参与优势

138

一、 项目经验与成功案例

138

二、 技术团队专业配置

156

三、 实施资源保障体系

174

四、 服务响应与管理优势

187

第四节 项目理解深度体现

207

一、 整体工作格局把握

207

二、 任务协同推进机制

228

三、 长期服务支持能力

242

四、 成果应用价值认知

263

第二章 项目工作方案

274

第一节 生态环境统计工作

274

一、 年报调查对象拟定

274

二、 年报报表填报指导

293

三、 季报全流程实施

307

第二节 环境监管重点单位名录编制

329

一、 建议名单拟定

329

二、 名录审核与整改

341

三、 名录成果整合

348

第三节 培训与技术指导

362

一、 生态环境统计培训

362

二、 技术业务全过程指导

377

三、 统计手册编制

396

第四节 数据审核与分析

402

一、 多维度数据审核

402

二、 统计分析报告编制

418

三、 环境管理建议

428

第五节 质量保障与档案管理

446

一、 全流程质量控制

446

二、 档案资料管理

460

三、 项目终验配合

474

第六节 实施进度安排

485

一、 阶段性任务规划

485

二、 重点工作节点控制

500

三、 项目协调机制建立

516

第三章 重难点分析

533

第一节 重点问题识别

533

一、 生态环境统计数据质量管控

533

二、 名录编制关键环节把控

543

三、 数据分析报告编制难点

553

四、 技术培训指导执行风险

564

第二节 难点问题分析

580

一、 重点调查企业名单确定

580

二、 多系统数据整合复杂性

586

三、 数据审核技术规范同步

604

四、 项目实施不确定性应对

621

第三节 处理措施制定

633

一、 数据审核标准化流程

633

二、 企业名单比对整合机制

649

三、 技术培训指导实施策略

661

第四节 措施的针对性与科学性

675

一、 政策法规依据支撑

675

二、 广州实际需求适配

686

三、 质量保障机制设计

702

四、 项目周期目标达成

713

第四章 工作内容、研究方法及技术路线

727

第一节 工作思路设计

727

一、 生态环境统计核心目标

727

二、 分阶段推进机制规划

738

三、 闭环式管理模式构建

744

第二节 研究方法说明

757

一、 政策制度文献研究

757

二、 排放源数据分析方法

771

三、 基层反馈采集机制

781

第三节 技术路线制定

794

一、 数据采集实施路径

794

二、 数据审核技术方案

804

三、 成果输出标准化规范

815

第四节 任务分解安排

825

一、 生态环境统计技术服务模块

825

二、 名录编制技术服务模块

836

三、 子任务责任分配

847

第五节 可实施性保障

857

一、 制度依据合规性保障

857

二、 技术方法规范性保障

873

三、 成果交付质量保障

890

第五章 进度安排、技术保障措施和质量保障措施

907

第一节 工作进度计划

907

一、 阶段性任务划分

907

二、 重点工作任务安排

919

三、 进度管控机制

933

第二节 技术保障措施

945

一、 专业团队组建

945

二、 技术工具应用

962

三、 技术复核机制

968

四、 沟通协调机制

984

第三节 质量保障措施

989

一、 标准规范执行

989

二、 调查对象确定质量

999

三、 数据采集质量控制

1008

四、 数据审核质量管控

1014

五、 成果质量保障

1024

第六章 综合管理水平

1032

第一节 管理体系认证

1032

一、 环境管理体系认证

1032

二、 质量管理体系认证

1046

三、 职业健康安全管理体系认证

1053

第二节 项目管理机制

1067

一、 项目管理组织架构

1067

二、 项目管理制度建设

1090

三、 项目负责人机制

1105

四、 汇报沟通机制

1127

第三节 履约能力保障

1139

一、 技术团队配置

1139

二、 资源调配机制

1150

三、 应急预案机制

1164

四、 内部质量监督

1188

项目的基本理解与把握

项目背景解读

政策依据与技术要求解析

国家层面生态环境统计政策

政策核心导向

战略支持导向

为国家生态环境战略规划提供坚实的数据支撑,助力制定科学合理且符合长远发展需求的长期目标。通过对生态环境数据的精准统计和分析,深入了解生态环境现状和发展趋势,为国家重大生态环境保护工程和项目提供有力保障,确保项目能够精准实施和有效推进,提高资源利用效率和环境保护效果。同时,为国家生态环境治理体系和治理能力现代化建设提供统计保障,提升管理决策的科学性和有效性,推动生态环境治理朝着更加精准、高效的方向发展。

生态环境统计数据能够反映生态环境的质量、变化趋势以及各类污染源的分布和排放情况,为国家制定生态环境战略规划提供了重要依据。通过对这些数据的分析,可以确定生态环境保护的重点区域、重点领域和重点问题,从而有针对性地制定政策和措施。在重大生态环境保护工程和项目中,准确的统计数据能够帮助评估项目的可行性和效果,及时调整项目方案,确保项目达到预期目标。此外,完善的统计保障能够提高生态环境治理的精细化水平,增强管理决策的科学性和有效性,促进生态环境质量的持续改善。

国家生态环境战略规划的实施需要大量准确、及时的统计数据作为支撑。生态环境统计工作通过对各类生态环境数据的收集、整理和分析,为战略规划的制定提供了全面、客观的依据。在重大生态环境保护工程和项目中,统计数据能够帮助监测项目的进展情况,评估项目的环境效益和经济效益,为项目的优化和调整提供参考。同时,生态环境统计工作还能够为国家生态环境治理体系和治理能力现代化建设提供技术支持和决策依据,推动生态环境治理工作的科学化、规范化和信息化。

数据质量要求

建立严格的数据质量控制体系,全面规范数据采集、整理、审核和发布流程。在数据采集环节,明确采集标准和方法,确保数据的准确性和完整性;在整理环节,对采集到的数据进行分类、汇总和清洗,去除无效数据和错误信息;在审核环节,采用多种审核方法,对数据的逻辑性、合理性和一致性进行严格审查;在发布环节,确保数据的公开透明和及时准确。加强数据质量监督和检查,定期对统计数据进行抽查和评估,及时发现和纠正数据质量问题。推动数据质量追溯和问责机制,明确数据采集、整理、审核和发布等各个环节的责任主体,对数据质量问题进行严肃问责,提高数据质量责任意识。

数据质量是生态环境统计工作的生命线,直接关系到生态环境决策的科学性和有效性。严格的数据质量控制体系能够确保统计数据的真实性、准确性和完整性,为生态环境管理提供可靠的依据。加强数据质量监督和检查,能够及时发现和纠正数据质量问题,提高数据的可靠性和可用性。数据质量追溯和问责机制能够增强数据采集、整理、审核和发布等各个环节的责任意识,促使相关人员严格遵守数据质量要求,确保数据质量的稳定和提高。

建立数据质量控制体系需要从制度、技术和人员等多个方面入手。制定完善的数据质量管理制度,明确数据采集、整理、审核和发布等各个环节的操作规范和质量标准;采用先进的数据采集技术和设备,提高数据采集的准确性和效率;加强对数据采集、整理、审核和发布等各个环节的人员培训,提高人员的业务水平和责任意识。同时,要加强数据质量监督和检查,建立健全数据质量评估机制,定期对统计数据进行质量评估,及时发现和解决数据质量问题。

信息化发展趋势

加快生态环境统计信息化建设,积极推进大数据、云计算、人工智能等先进技术的应用。利用大数据技术对海量的生态环境数据进行存储、管理和分析,挖掘数据背后的潜在信息和规律;借助云计算技术提供强大的计算能力和存储资源,提高数据处理效率和可靠性;运用人工智能技术实现数据的自动分析和预测,为生态环境管理提供更加智能化的决策支持。构建统一的生态环境统计信息平台,实现数据的共享和交换。打破部门之间的数据壁垒,整合各类生态环境数据资源,建立集中统一的数据管理系统,为生态环境管理提供全面、准确的数据支持。提升统计工作的自动化和智能化水平,提高工作效率和质量。通过信息化手段实现数据的自动采集、整理和分析,减少人工干预,降低人为误差,提高统计工作的准确性和时效性。

信息化是生态环境统计工作的发展方向,能够提高统计工作的效率和质量,为生态环境管理提供更加科学、精准的决策支持。大数据、云计算、人工智能等技术的应用,能够深入挖掘生态环境数据的价值,发现生态环境变化的规律和趋势,为生态环境保护提供有力的技术支撑。统一的生态环境统计信息平台能够实现数据的共享和交换,提高数据的利用效率,避免数据的重复采集和浪费。同时,提升统计工作的自动化和智能化水平,能够减少人工操作,提高工作效率和质量,降低统计工作的成本。

加快生态环境统计信息化建设需要加强技术创新和人才培养。加大对信息化技术研发的投入,鼓励科研机构和企业开展相关技术研究和应用开发;加强对统计人员的信息化培训,提高他们的信息技术水平和应用能力。要建立健全信息化管理制度,保障信息系统的安全稳定运行,确保数据的安全和保密。此外,还需要加强与其他部门的合作和交流,共同推进生态环境统计信息化建设。

数据应用方向

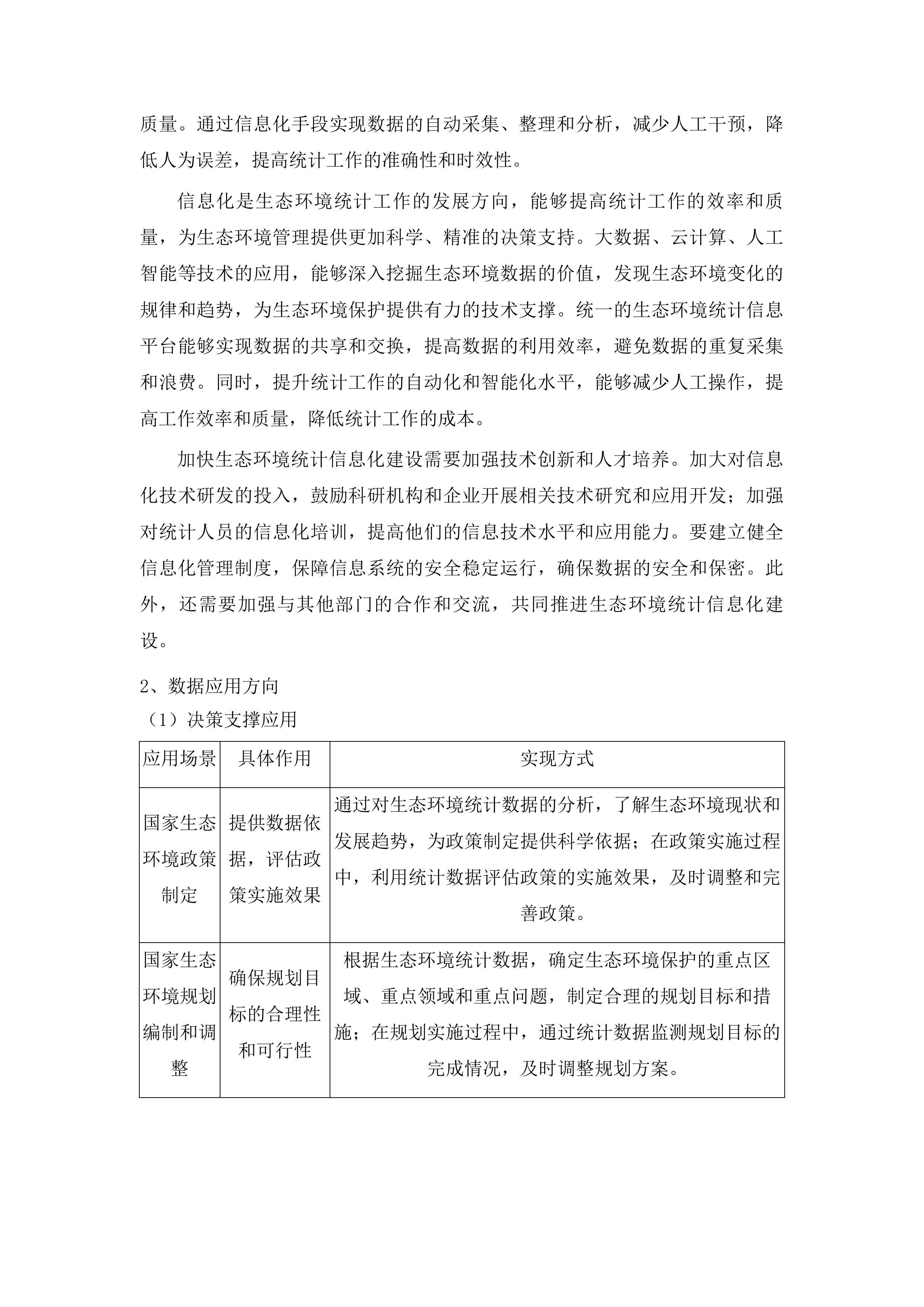

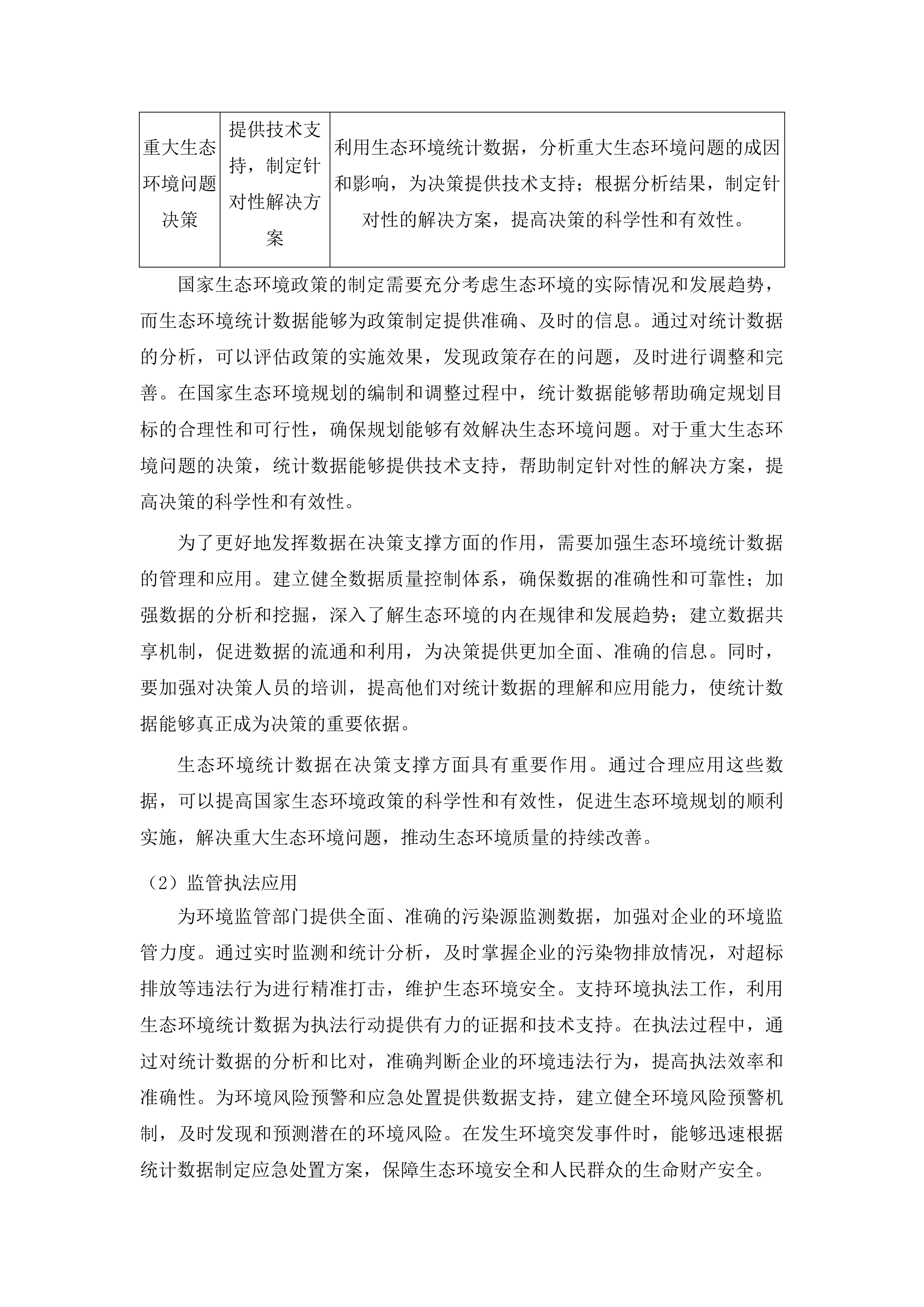

决策支撑应用

应用场景

具体作用

实现方式

国家生态环境政策制定

提供数据依据,评估政策实施效果

通过对生态环境统计数据的分析,了解生态环境现状和发展趋势,为政策制定提供科学依据;在政策实施过程中,利用统计数据评估政策的实施效果,及时调整和完善政策。

国家生态环境规划编制和调整

确保规划目标的合理性和可行性

根据生态环境统计数据,确定生态环境保护的重点区域、重点领域和重点问题,制定合理的规划目标和措施;在规划实施过程中,通过统计数据监测规划目标的完成情况,及时调整规划方案。

重大生态环境问题决策

提供技术支持,制定针对性解决方案

利用生态环境统计数据,分析重大生态环境问题的成因和影响,为决策提供技术支持;根据分析结果,制定针对性的解决方案,提高决策的科学性和有效性。

国家生态环境政策的制定需要充分考虑生态环境的实际情况和发展趋势,而生态环境统计数据能够为政策制定提供准确、及时的信息。通过对统计数据的分析,可以评估政策的实施效果,发现政策存在的问题,及时进行调整和完善。在国家生态环境规划的编制和调整过程中,统计数据能够帮助确定规划目标的合理性和可行性,确保规划能够有效解决生态环境问题。对于重大生态环境问题的决策,统计数据能够提供技术支持,帮助制定针对性的解决方案,提高决策的科学性和有效性。

为了更好地发挥数据在决策支撑方面的作用,需要加强生态环境统计数据的管理和应用。建立健全数据质量控制体系,确保数据的准确性和可靠性;加强数据的分析和挖掘,深入了解生态环境的内在规律和发展趋势;建立数据共享机制,促进数据的流通和利用,为决策提供更加全面、准确的信息。同时,要加强对决策人员的培训,提高他们对统计数据的理解和应用能力,使统计数据能够真正成为决策的重要依据。

生态环境统计数据在决策支撑方面具有重要作用。通过合理应用这些数据,可以提高国家生态环境政策的科学性和有效性,促进生态环境规划的顺利实施,解决重大生态环境问题,推动生态环境质量的持续改善。

监管执法应用

为环境监管部门提供全面、准确的污染源监测数据,加强对企业的环境监管力度。通过实时监测和统计分析,及时掌握企业的污染物排放情况,对超标排放等违法行为进行精准打击,维护生态环境安全。支持环境执法工作,利用生态环境统计数据为执法行动提供有力的证据和技术支持。在执法过程中,通过对统计数据的分析和比对,准确判断企业的环境违法行为,提高执法效率和准确性。为环境风险预警和应急处置提供数据支持,建立健全环境风险预警机制,及时发现和预测潜在的环境风险。在发生环境突发事件时,能够迅速根据统计数据制定应急处置方案,保障生态环境安全和人民群众的生命财产安全。

环境监管部门在履行监管职责时,需要依靠准确的污染源监测数据来了解企业的环境行为。生态环境统计数据能够提供企业的污染物排放种类、排放量、排放浓度等详细信息,帮助监管部门及时发现企业的环境问题,采取相应的监管措施。在环境执法工作中,统计数据是认定企业环境违法行为的重要依据。通过对统计数据的分析和比对,可以确定企业是否存在超标排放、偷排漏排等违法行为,为执法行动提供有力的支持。环境风险预警和应急处置需要及时、准确的信息,生态环境统计数据能够为预警和处置工作提供重要的数据支持。

为了更好地发挥统计数据在监管执法方面的作用,需要加强对污染源监测数据的采集和管理。建立健全污染源监测体系,提高监测设备的准确性和可靠性;加强对监测数据的质量控制,确保数据的真实性和有效性。要加强对统计数据的分析和应用,建立数据共享机制,实现监管部门之间的数据互通和共享,提高监管执法的协同性和有效性。此外,还需要加强对环境风险预警和应急处置的技术研发,提高应对环境突发事件的能力。

公众服务应用

通过公开生态环境统计数据,增强公众对生态环境状况的了解和监督。将生态环境质量、污染源排放等信息及时、准确地向社会公布,让公众了解自己生活的环境状况,提高公众的环保意识和参与度。为公众提供环境信息服务,满足公众对环境质量、污染源等信息的需求。建立多样化的信息服务渠道,如网站、手机应用等,方便公众获取生态环境统计数据。引导公众参与生态环境保护,形成全社会共同参与的良好氛围。通过开展环保宣传教育活动、组织公众参与环保志愿活动等方式,鼓励公众积极参与生态环境保护,共同推动生态环境质量的改善。

公众对生态环境状况的了解和监督是推动生态环境保护工作的重要力量。公开生态环境统计数据能够让公众及时了解生态环境的变化情况,增强公众的环保意识和责任感。为公众提供环境信息服务,能够满足公众对环境信息的需求,提高公众的参与度。引导公众参与生态环境保护,能够形成全社会共同参与的良好氛围,提高生态环境保护的效果。

为了更好地实现公众服务应用的目标,需要加强生态环境统计数据的公开和共享。建立健全数据公开制度,规范数据公开的内容、方式和时间,确保公众能够及时、准确地获取生态环境统计数据。要加强对公众的环保宣传教育,提高公众对生态环境统计数据的理解和应用能力。此外,还需要建立公众参与机制,鼓励公众参与生态环境保护决策和监督,共同推动生态环境质量的改善。

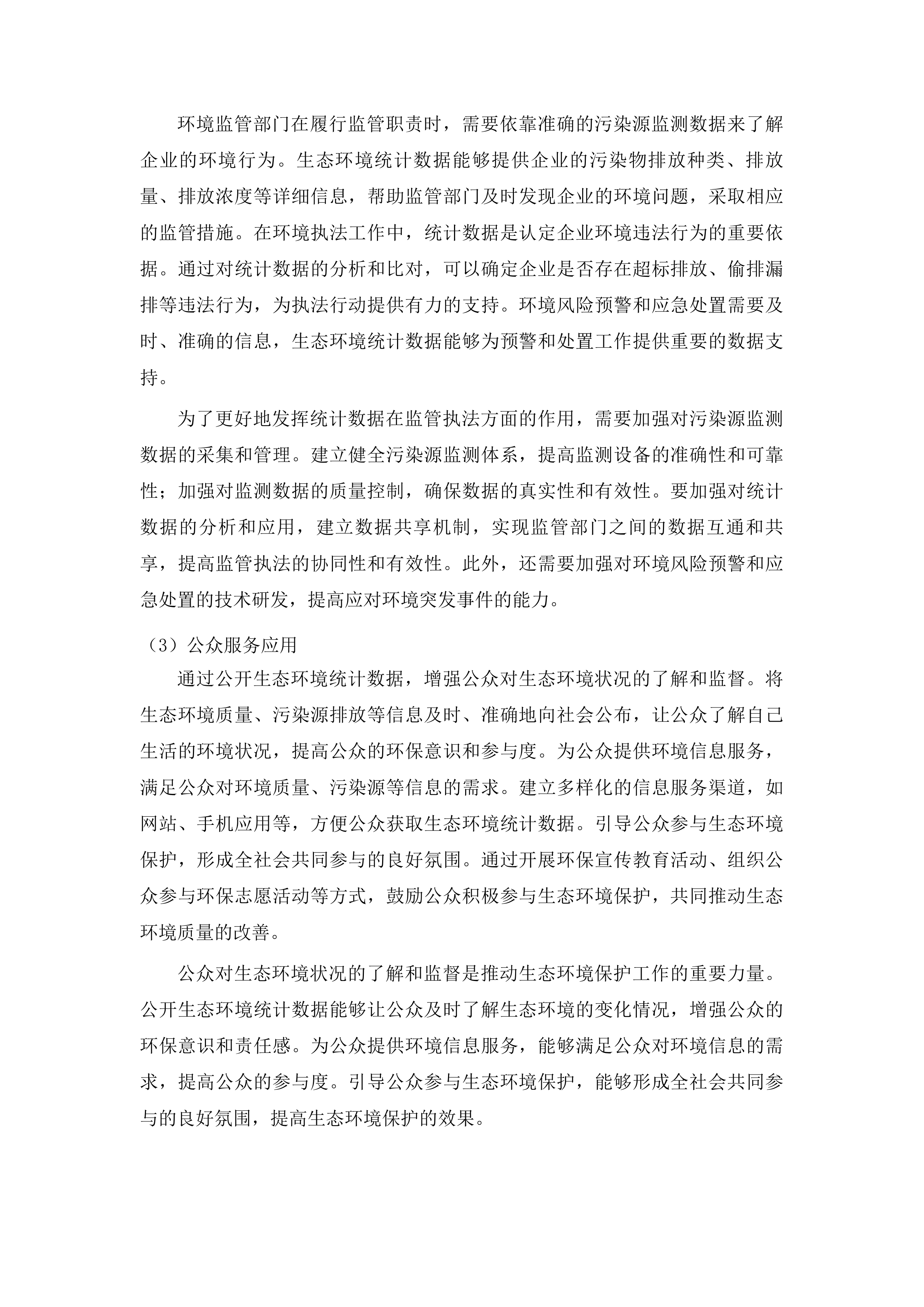

政策实施保障

法规制度保障

保障措施

具体内容

实施意义

完善法律法规

明确统计工作的职责和义务

确保统计工作有法可依,规范统计行为,保障统计数据的真实性和可靠性。

制定工作规范和标准

确保统计工作的科学性和规范性

提高统计工作的质量和效率,保证统计数据的一致性和可比性。

加强处罚力度

维护统计工作秩序

对统计数据造假等违法行为进行严肃惩处,形成威慑力,保障统计工作的正常开展。

完善的法律法规是生态环境统计工作顺利开展的重要保障。通过明确统计工作的职责和义务,可以规范统计行为,避免出现统计数据造假等违法行为。制定科学合理的工作规范和标准,能够提高统计工作的质量和效率,确保统计数据的一致性和可比性。加强对统计数据造假等违法行为的处罚力度,能够维护统计工作秩序,保障统计数据的真实性和可靠性。

为了确保法规制度的有效实施,需要加强对法律法规的宣传和培训。让统计人员和相关部门了解法律法规的要求,提高他们的法律意识和责任意识。要建立健全监督检查机制,加强对统计工作的日常监督和检查,及时发现和纠正违法行为。此外,还需要加强对处罚结果的公示和公开,形成社会舆论监督,提高法规制度的威慑力。

法规制度保障是生态环境统计工作的重要基础。通过完善法律法规、制定工作规范和标准、加强处罚力度等措施,可以确保统计工作的科学性、规范性和公正性,为生态环境管理提供可靠的数据支持。

组织管理保障

加强统计工作的组织领导,明确各部门的职责分工,形成工作合力。建立健全统计工作协调机制,加强部门之间的沟通与协作,提高工作效率和质量。加强对统计工作的监督和检查,及时发现和解决问题,确保统计工作的顺利开展。通过明确各部门的职责分工,能够避免职责不清、推诿扯皮等问题,提高工作效率。建立协调机制能够促进部门之间的信息共享和合作,形成工作合力。监督和检查能够及时发现统计工作中存在的问题,采取有效措施加以解决,保证统计数据的质量。

在组织管理方面,还需要加强对统计人员的培训和管理。提高统计人员的业务水平和责任意识,确保他们能够准确、及时地完成统计工作任务。要建立健全统计工作考核制度,对统计人员的工作绩效进行评估和奖惩,激励统计人员积极工作。此外,还需要加强对统计工作的信息化建设,提高统计工作的自动化和智能化水平,提高工作效率和质量。

组织管理保障是生态环境统计工作顺利开展的重要前提。通过加强组织领导、明确职责分工、建立协调机制、加强监督检查等措施,可以提高统计工作的效率和质量,为生态环境管理提供有力的支持。

技术人才保障

加大对统计技术研发的投入,推广应用先进的统计技术和方法。通过不断创新和改进统计技术,提高统计数据的采集、整理和分析能力。加强统计队伍建设,开展专业培训和继续教育,提高统计人员的业务水平。定期组织统计人员参加培训和学习,让他们了解最新的统计技术和方法,提高他们的实际操作能力。引进和培养高层次统计人才,为统计工作提供人才支持。吸引具有丰富经验和专业知识的统计人才加入统计队伍,提高统计工作的整体水平。

先进的统计技术和方法是提高生态环境统计工作质量和效率的关键。加大对统计技术研发的投入,能够推动统计技术的创新和发展,为统计工作提供更加科学、有效的手段。加强统计队伍建设,能够提高统计人员的业务水平和综合素质,确保统计工作的顺利开展。引进和培养高层次统计人才,能够为统计工作注入新的活力和智慧,提高统计工作的创新能力和竞争力。

为了实现技术人才保障的目标,需要建立健全人才培养和引进机制。制定优惠政策,吸引高层次统计人才加入;加强与高校和科研机构的合作,培养适应生态环境统计工作需求的专业人才。要建立健全人才激励机制,对优秀的统计人员进行表彰和奖励,激发他们的工作积极性和创造性。此外,还需要加强对统计技术研发的支持,鼓励科研人员开展相关研究,推动统计技术的不断进步。

省级生态环境统计工作部署

贴合国家政策要求

政策贯彻执行

将国家生态环境统计政策纳入本省统计工作规划和年度计划,明确工作目标和任务。通过制定详细的工作计划和实施方案,确保国家政策能够在本省得到有效落实。建立健全政策执行监督机制,定期对政策执行情况进行检查和评估。及时发现政策执行过程中存在的问题,采取有效措施加以解决,确保政策落地见效。加强对政策执行过程中的问题研究和解决,深入分析问题产生的原因,提出针对性的解决方案,不断完善政策执行机制。

国家生态环境统计政策是指导本省生态环境统计工作的重要依据,将其纳入本省统计工作规划和年度计划,能够确保本省统计工作与国家政策保持一致。建立健全政策执行监督机制,能够及时发现和纠正政策执行过程中的偏差,保证政策的有效实施。加强对政策执行过程中问题的研究和解决,能够不断提高政策执行的质量和效果,推动本省生态环境统计工作的发展。

为了更好地贯彻执行国家政策,需要加强对政策的宣传和培训。让统计人员和相关部门了解国家政策的要求和意义,提高他们的政策执行意识和能力。要建立健全沟通协调机制,加强与国家生态环境统计部门的联系和沟通,及时获取国家政策的最新动态和技术支持。此外,还需要加强对政策执行情况的总结和反馈,不断积累经验,为今后的政策执行提供参考。

地方特色结合

在遵循国家政策的基础上,充分考虑本省的生态环境特点和发展需求,制定具有地方特色的统计工作方案。根据本省的地理环境、产业结构、生态资源等特点,确定统计工作的重点和方向,提高统计工作的针对性和实效性。加强对本省重点生态环境问题的统计监测和分析,深入了解问题的成因和发展趋势,为地方生态环境管理提供针对性的决策支持。推动本省生态环境统计工作的创新发展,探索适合本省的统计工作模式和方法,提高统计工作的效率和质量。

本省的生态环境特点和发展需求与其他地区可能存在差异,因此在统计工作中需要结合地方特色,制定符合本省实际情况的工作方案。加强对重点生态环境问题的统计监测和分析,能够及时发现问题、解决问题,为地方生态环境管理提供科学依据。推动统计工作的创新发展,能够提高统计工作的适应性和竞争力,更好地满足本省生态环境管理的需求。

为了实现地方特色结合的目标,需要加强对本省生态环境的调查和研究。深入了解本省的生态环境现状和发展趋势,找出存在的问题和薄弱环节。要鼓励统计人员积极创新,探索适合本省的统计工作模式和方法。此外,还需要加强与其他地区的交流和合作,学习借鉴先进的统计工作经验和做法,不断提高本省生态环境统计工作的水平。

上下联动协调

加强与国家生态环境统计部门的沟通和联系,及时获取国家政策和技术支持。通过建立定期的沟通机制和信息共享平台,确保本省能够及时了解国家政策的最新动态和技术要求。建立健全省、市、县三级统计工作联动机制,加强各级之间的信息共享和协作配合。明确各级统计部门的职责和分工,形成工作合力,提高统计工作的效率和质量。组织开展省级统计工作经验交流活动,促进全省统计工作水平的整体提升。通过交流活动,分享各地的成功经验和做法,相互学习、相互借鉴,共同推动全省统计工作的发展。

与国家生态环境统计部门的良好沟通和联系能够确保本省统计工作与国家政策保持一致,及时获取国家的支持和指导。健全省、市、县三级统计工作联动机制能够加强各级之间的协作配合,提高统计工作的协同性和整体性。组织开展省级统计工作经验交流活动能够促进全省统计工作的交流和学习,提高全省统计工作的水平。

为了加强上下联动协调,需要建立健全沟通协调机制和信息共享平台。定期召开工作会议,加强各级之间的沟通和交流;建立信息共享平台,实现统计数据的实时共享和交换。要加强对各级统计部门的培训和指导,提高他们的业务水平和协作能力。此外,还需要加强对联动机制的监督和考核,确保各级之间能够密切配合,共同完成统计工作任务。

本省工作重点规划

环境要素监测

监测要素

监测内容

监测目的

大气污染

监测污染物浓度、气象条件等

掌握大气环境质量状况,为大气污染防治提供依据。

水污染

监测水质指标、污染源排放等

了解水环境质量状况,保障水资源安全。

土壤污染

监测土壤污染物含量、土壤性质等

掌握土壤污染状况,为土壤污染修复和治理提供支持。

污染源

监测企业污染物排放情况

掌握污染源分布和排放情况,为污染治理提供依据。

加大对大气污染、水污染、土壤污染等重点环境问题的统计监测力度,建立健全监测体系。通过科学合理的监测布点和监测方法,全面、准确地掌握生态环境质量状况。加强对污染源的统计调查,深入了解污染源的分布和排放情况,为污染治理提供有力依据。开展环境质量变化趋势分析,通过对长期监测数据的分析,及时发现环境问题的潜在风险,为生态环境管理提供预警。

环境要素监测是生态环境统计工作的重要内容,对于掌握生态环境质量状况、发现环境问题、制定污染治理措施具有重要意义。建立健全监测体系能够确保监测数据的准确性和可靠性,为生态环境管理提供科学依据。加强对污染源的统计调查能够找出污染的根源,为污染治理提供针对性的措施。开展环境质量变化趋势分析能够及时发现环境问题的潜在风险,提前采取措施加以防范。

为了做好环境要素监测工作,需要加强监测设备的建设和维护。配备先进的监测仪器和设备,提高监测的精度和效率;定期对监测设备进行校准和维护,确保设备的正常运行。要加强对监测人员的培训和管理,提高他们的业务水平和责任意识。此外,还需要加强对监测数据的分析和应用,充分发挥监测数据的作用,为生态环境管理提供决策支持。

生态保护统计

加强对自然保护区、湿地、森林等生态系统的统计监测,评估生态保护成效。通过对生态系统的面积、生物多样性、生态功能等指标的监测,了解生态系统的现状和变化趋势,评估生态保护措施的实施效果。开展生态修复工程统计,掌握生态修复项目的实施情况和效果。对生态修复工程的规模、进度、投资等进行统计,评估生态修复工程的生态、经济和社会效益。关注生物多样性保护,开展相关统计工作,为生物多样性保护提供数据支持。对生物物种的数量、分布、濒危状况等进行统计,了解生物多样性的现状和变化趋势,为生物多样性保护决策提供依据。

生态保护统计对于评估生态保护成效、指导生态修复工程、保护生物多样性具有重要意义。加强对生态系统的统计监测能够及时发现生态系统存在的问题,为生态保护措施的调整和完善提供依据。开展生态修复工程统计能够掌握生态修复项目的实施情况和效果,提高生态修复工程的质量和效益。关注生物多样性保护统计能够为生物多样性保护决策提供科学依据,促进生物多样性的保护和可持续利用。

为了做好生态保护统计工作,需要建立健全生态保护统计指标体系。根据生态保护的目标和任务,确定科学合理的统计指标,确保统计数据能够准确反映生态保护的实际情况。要加强对统计数据的收集和整理,提高统计数据的质量和可靠性。此外,还需要加强对统计结果的分析和应用,将统计结果转化为决策依据,推动生态保护工作的开展。

应对气候变化统计

统计内容

具体工作

工作意义

温室气体排放统计

掌握本省温室气体排放情况和变化趋势

为制定应对气候变化政策提供数据支持

气候变化适应和减缓措施统计监测

评估措施的实施效果

及时调整和完善应对措施

参与国家气候变化统计工作

为国家应对气候变化决策提供数据支持

推动国家应对气候变化工作的开展

开展温室气体排放统计,通过建立科学的统计方法和监测体系,准确掌握本省温室气体排放的种类、数量和分布情况,以及排放的变化趋势。加强对气候变化适应和减缓措施的统计监测,对本省采取的各项应对气候变化措施的实施情况和效果进行跟踪和评估,及时发现问题并调整措施。参与国家气候变化统计工作,按照国家的统一要求和标准,提供本省的相关统计数据,为国家应对气候变化决策提供数据支持。

应对气候变化统计对于制定应对气候变化政策、评估措施实施效果、参与国家气候变化工作具有重要意义。准确的温室气体排放统计能够为制定减排目标和措施提供依据,促进本省经济社会的可持续发展。对气候变化适应和减缓措施的统计监测能够及时发现问题并调整措施,提高应对气候变化的能力。参与国家气候变化统计工作能够为国家应对气候变化决策提供数据支持,共同推动全球气候变化应对工作的开展。

为了做好应对气候变化统计工作,需要加强统计能力建设。培养专业的统计人员,提高他们的业务水平和责任意识;引进先进的统计技术和设备,提高统计的精度和效率。要加强与相关部门的合作和沟通,建立健全数据共享机制,确保统计数据的准确性和完整性。此外,还需要加强对统计结果的分析和应用,将统计结果转化为政策建议,为应对气候变化提供决策支持。

实施监督与考核

数据质量监督

建立数据质量审核制度,对统计数据进行多级审核,确保数据质量。通过制定严格的审核标准和流程,对数据的准确性、完整性、一致性等进行全面审核。开展数据质量抽查和检查工作,定期对统计数据进行抽查和检查,及时发现和纠正数据质量问题。加强对统计数据造假等违法行为的查处力度,对数据造假等违法行为进行严肃惩处,维护统计工作秩序。

数据质量是生态环境统计工作的生命线,直接关系到生态环境决策的科学性和有效性。建立数据质量审核制度能够从源头上保证统计数据的质量,避免出现数据错误和虚假信息。开展数据质量抽查和检查工作能够及时发现数据质量问题,采取措施加以解决。加强对统计数据造假等违法行为的查处力度能够形成威慑力,保障统计工作的正常开展。

为了确保数据质量监督的有效性,需要加强对审核人员的培训和管理。提高审核人员的业务水平和责任意识,确保他们能够严格按照审核标准和流程进行审核。要建立健全数据质量反馈机制,及时将审核结果反馈给数据采集人员,让他们及时进行修正。此外,还需要加强对数据质量监督工作的宣传和教育,提高统计人员和相关部门对数据质量的重视程度。

工作绩效评估

评估指标

评估内容

评估方法

工作完成情况

统计工作任务的完成进度和质量

对比工作计划和实际完成情况

数据质量

统计数据的准确性、完整性、一致性

通过审核和抽查进行评估

工作效率

统计工作的开展速度和成本效益

计算工作时间和成本投入

创新能力

统计工作的创新方法和成果

评估创新举措和取得的成效

制定统计工作绩效考核指标体系,对各级统计部门和统计人员的工作绩效进行全面、客观的评估。通过明确各项考核指标和考核标准,确保评估的公正性和科学性。定期对统计工作进行总结和分析,深入查找存在的问题和不足,提出切实可行的改进措施。将绩效考核结果与统计人员的奖惩挂钩,对工作表现优秀的人员进行表彰和奖励,对工作不力的人员进行批评和惩罚,激励统计人员积极工作。

工作绩效评估能够及时发现统计工作中存在的问题和不足,为改进工作提供方向。通过制定科学合理的绩效考核指标体系,能够全面、客观地评价统计人员的工作表现,激发他们的工作积极性和创造性。将绩效考核结果与奖惩挂钩,能够形成有效的激励机制,提高统计工作的质量和效率。

为了做好工作绩效评估工作,需要建立健全评估机制和流程。明确评估的主体、对象、内容和方法,确保评估工作的规范化和标准化。要加强对评估结果的反馈和应用,让统计人员了解自己的工作表现和存在的问题,及时进行改进。此外,还需要加强对评估工作的监督和管理,确保评估结果的真实性和可靠性。

责任追究机制

明确统计工作各环节的责任主体,建立健全责任追究制度。对数据采集、整理、审核、发布等各个环节的责任进行明确划分,确保责任落实到人。对因工作不力导致统计数据质量问题或统计工作延误的单位和个人,进行严肃问责。根据问题的严重程度和影响范围,采取相应的问责措施,如批评教育、警告、处分等。加强对责任追究情况的监督和检查,确保责任追究制度落到实处。通过定期检查和抽查,了解责任追究制度的执行情况,及时发现问题并加以解决。

责任追究机制能够增强统计人员的责任意识,确保统计工作的质量和效率。明确责任主体能够避免出现责任不清、推诿扯皮等问题,提高工作的执行力。对工作不力的单位和个人进行严肃问责,能够形成威慑力,促使他们认真履行职责。加强对责任追究情况的监督和检查,能够确保责任追究制度的有效实施,保障统计工作的正常开展。

为了建立健全责任追究机制,需要制定详细的责任追究制度和流程。明确责任追究的范围、方式和程序,确保责任追究工作有章可循。要加强对责任追究工作的宣传和教育,让统计人员了解责任追究的重要性和严肃性,提高他们的责任意识。此外,还需要加强对责任追究结果的公开和透明,接受社会监督,提高责任追究制度的公信力。

市级生态环境统计实施细则

结合省市政策细化

政策细化落实

政策任务

具体指标

责任主体

完成时限

国家和省级生态环境统计政策分解

明确各项工作的具体要求和目标

各相关部门和单位

根据工作实际确定

制定统计工作操作手册

规范统计工作流程和方法

统计部门

在规定时间内完成

加强政策落实监督检查

及时发现和解决问题

监督部门

定期进行

将国家和省级生态环境统计政策和技术要求分解为具体的工作任务和指标,明确责任主体和完成时限。通过详细的任务分解和指标设定,确保政策能够得到有效落实。制定详细的统计工作操作手册,对统计工作的各个环节进行规范,包括数据采集、整理、审核、分析和发布等,确保统计工作的标准化和规范化。加强对政策落实情况的监督和检查,建立健全监督机制,定期对政策落实情况进行检查和评估,及时发现和解决问题,确保政策落地见效。

政策细化落实是确保国家和省级生态环境统计政策在本市有效实施的关键。通过将政策分解为具体的工作任务和指标,能够明确各部门和单位的职责和任务,提高工作的针对性和实效性。制定统计工作操作手册能够规范统计工作流程和方法,保证统计数据的质量和一致性。加强政策落实监督检查能够及时发现和纠正政策执行过程中的偏差,确保政策的有效实施。

为了做好政策细化落实工作,需要加强部门之间的沟通和协作。各相关部门和单位要密切配合,形成工作合力,共同推进政策的落实。要加强对统计人员的培训和指导,提高他们对政策的理解和执行能力。此外,还需要加强对政策落实情况的宣传和教育,提高社会各界对政策的认识和支持度。

地方特色体现

体现方式

具体内容

实施效果

考虑本市生态环境特点和发展需求

在实施细则中体现地方特色

提高统计工作的针对性和实效性

增加相关统计指标和调查内容

针对本市重点生态环境问题

为地方生态环境管理提供更有针对性的数据支持

探索适合本市的统计工作模式和方法

提高统计工作效率和质量

推动本市生态环境统计工作的创新发展

充分考虑本市的生态环境特点和发展需求,在实施细则中体现地方特色。根据本市的地理环境、产业结构、生态资源等特点,确定统计工作的重点和方向,使统计工作更符合本市的实际情况。针对本市的重点生态环境问题,增加相关统计指标和调查内容。对本市特有的生态环境问题进行深入研究和分析,设置专门的统计指标和调查内容,为地方生态环境管理提供更有针对性的数据支持。探索适合本市的统计工作模式和方法,结合本市的实际情况和统计工作的特点,创新统计工作模式和方法,提高统计工作效率和质量。

体现地方特色能够使本市的生态环境统计工作更好地服务于地方生态环境管理。考虑本市生态环境特点和发展需求能够使统计工作更具针对性,满足地方生态环境管理的实际需要。增加相关统计指标和调查内容能够为地方生态环境管理提供更详细、准确的数据支持。探索适合本市的统计工作模式和方法能够提高统计工作的效率和质量,推动本市生态环境统计工作的创新发展。

为了体现地方特色,需要加强对本市生态环境的调查和研究。深入了解本市的生态环境现状和发展趋势,找出存在的问题和薄弱环节。要鼓励统计人员积极创新,勇于探索适合本市的统计工作模式和方法。此外,还需要加强与其他地区的交流和合作,学习借鉴先进的统计工作经验和做法,不断完善本市的统计工作。

培训与指导

组织开展对各级统计人员的培训和指导工作,提高统计人员的业务水平和操作能力。通过系统的培训和指导,让统计人员掌握生态环境统计的基本知识、方法和技能,熟悉统计工作的流程和要求。通过举办培训班、专题讲座、现场指导等方式,帮助统计人员理解和掌握实施细则的内容和要求。针对实施细则中的重点和难点问题,进行详细的讲解和演示,使统计人员能够准确理解和执行。建立统计工作咨询服务机制,及时为统计人员提供技术支持和业务指导。设立专门的咨询热线或在线平台,方便统计人员随时咨询问题,解决工作中遇到的困难。

培训与指导是提高统计人员业务水平和操作能力的重要途径。通过系统的培训和指导,能够使统计人员更好地适应生态环境统计工作的要求,提高工作的质量和效率。举办培训班、专题讲座、现场指导等活动,能够帮助统计人员深入理解实施细则的内容和要求,确保统计工作的准确执行。建立统计工作咨询服务机制,能够及时为统计人员提供技术支持和业务指导,解决他们在工作中遇到的问题。

为了做好培训与指导工作,需要制定详细的培训计划和方案。根据统计人员的不同层次和需求,设计有针对性的培训课程和内容。要加强对培训师资的选拔和培养,提高培训的质量和效果。此外,还需要建立培训效果评估机制,及时了解统计人员的培训需求和意见建议,不断改进培训工作。

本市工作流程规范

数据采集流程

流程环节

具体内容

实施要求

制定数据采集方案

明确采集范围、采集方法和采集频率

根据本市实际情况科学合理制定

建立数据采集质量控制制度

对采集的数据进行初步审核和筛选

确保数据质量符合要求

加强数据采集人员培训和管理

提高数据采集的准确性和规范性

定期进行培训和考核

制定数据采集方案,根据本市的生态环境特点和统计工作的需要,明确采集范围、采集方法和采集频率。确保采集的数据能够全面、准确地反映本市生态环境的实际情况。建立数据采集质量控制制度,对采集的数据进行初步审核和筛选,检查数据的完整性、准确性和一致性。对不符合要求的数据进行修正或补充,确保数据质量。加强对数据采集人员的培训和管理,提高他们的业务水平和责任意识。定期组织培训和考核,使数据采集人员熟悉采集方法和要求,严格按照规定进行操作。

数据采集流程的规范是保证统计数据质量的基础。制定科学合理的数据采集方案能够确保采集的数据具有代表性和有效性。建立数据采集质量控制制度能够及时发现和纠正数据采集过程中的问题,保证数据的准确性和可靠性。加强对数据采集人员的培训和管理能够提高他们的工作质量和效率,减少人为误差。

为了做好数据采集流程规范工作,需要加强对数据采集方案的审核和评估。定期对采集方案进行检查和调整,确保方案的科学性和合理性。要加强对数据采集质量控制制度的执行和监督。严格按照制度要求对采集的数据进行审核和筛选,确保数据质量。此外,还需要加强对数据采集人员的激励和约束机制,提高他们的工作积极性和责任感。

数据审核流程

审核环节

审核内容

审核方法

多级审核

确保数据的真实性、准确性和完整性

采用人工审核和计算机审核相结合的方式

数据逻辑性审核

检查数据的合理性和一致性

通过逻辑判断和数据比对进行审核

问题核实和修正

对审核中发现的数据问题进行处理

与数据采集人员沟通核实,进行修正

建立数据审核制度,对采集的数据进行多级审核,确保数据的真实性、准确性和完整性。通过设置不同级别的审核环节,对数据进行全面、细致的审核。制定数据审核标准和方法,明确审核的内容和要求,对数据的逻辑性、合理性和一致性进行审核。采用人工审核和计算机审核相结合的方式,提高审核的效率和准确性。对审核中发现的数据问题,及时进行核实和修正。与数据采集人员进行沟通,了解问题的原因,采取相应的措施进行修正,确保数据质量。

数据审核流程的规范是保证统计数据质量的关键。建立严格的数据审核制度和标准,能够有效地防止数据错误和虚假信息的出现。采用科学合理的审核方法,能够提高审核的效率和准确性。对审核中发现的数据问题及时进行核实和修正,能够保证数据的真实性和可靠性。

为了做好数据审核流程规范工作,需要加强对审核人员的培训和管理。提高审核人员的业务水平和责任意识,确保他们能够严格按照审核标准和方法进行审核。要建立审核结果反馈机制,及时将审核结果反馈给数据采集人员,让他们了解数据存在的问题并进行修正。此外,还需要加强对审核工作的监督和检查,确保审核工作的公正、公平、公开。

数据发布流程

制定数据发布制度,明确数据发布的内容、方式和时间。根据本市生态环境统计工作的需要和社会公众的需求,确定发布的数据内容和发布方式,规定发布的时间节点。对发布的数据进行严格审核和把关,确保数据的准确性和可靠性。在发布前,对数据进行再次审核,检查数据的真实性、完整性和一致性,避免出现错误和虚假信息。通过多种渠道及时、准确地发布统计数据,为社会公众提供服务。利用政府网站、新闻媒体、手机应用等多种渠道,将统计数据及时、准确地传达给社会公众,满足他们对生态环境信息的需求。

数据发布流程的规范是确保统计数据有效利用的重要环节。制定明确的数据发布制度能够保证数据发布的规范性和一致性。对发布的数据进行严格审核和把关,能够提高数据的质量和可信度。通过多种渠道及时、准确地发布统计数据,能够扩大数据的传播范围,提高数据的利用率,为社会公众提供更好的服务。

为了做好数据发布流程规范工作,需要加强对数据发布工作的管理和协调。明确数据发布的责任主体和工作流程,确保数据发布工作的顺利进行。要加强对数据发布渠道的建设和维护,提高渠道的稳定性和可靠性。此外,还需要建立数据发布反馈机制,及时了解社会公众对数据发布的意见和建议,不断改进数据发布工作。

质量控制与反馈

质量控制措施

建立数据质量审核小组,由专业人员组成,对统计数据进行严格审核和把关。审核小组要对数据的准确性、完整性、一致性等进行全面检查,确保数据质量符合要求。开展数据质量抽查和检查工作,定期对统计数据进行抽查和检查,及时发现和纠正数据质量问题。通过随机抽样和重点检查相结合的方式,对数据进行全面、细致的检查。加强对统计数据的备份和存储管理,建立完善的数据备份和存储系统,确保数据的安全性和完整性。定期对数据进行备份,存储在安全可靠的地方,防止数据丢失和损坏。

质量控制措施是保证统计数据质量的重要手段。建立数据质量审核小组能够从专业角度对统计数据进行审核和把关,提高数据的准确性和可靠性。开展数据质量抽查和检查工作能够及时发现和纠正数据质量问题,保证数据的真实性和完整性。加强对统计数据的备份和存储管理能够确保数据的安全性和可用性,防止数据丢失和损坏。

为了做好质量控制措施的实施,需要加强对审核小组的管理和培训。提高审核人员的业务水平和责任意识,确保他们能够严格按照审核标准和方法进行审核。要建立数据质量问题反馈机制,及时将发现的问题反馈给数据采集人员和相关部门,让他们及时进行修正。此外,还需要加强对数据备份和存储系统的维护和管理,定期检查系统的运行情况,确保数据的安全存储。

质量评估方法

制定数据质量评估指标体系,从准确性、完整性、一致性等多个方面对统计数据的质量进行全面评估。明确各项指标的评估标准和方法,确保评估结果的客观性和公正性。采用定性和定量相结合的方法,对数据的准确性、完整性、一致性等方面进行评估。通过数据分析和专家评价相结合的方式,对数据质量进行综合评价。定期对数据质量评估结果进行分析和总结,找出数据质量存在的问题和原因,提出改进措施和建议。根据评估结果,制定针对性的改进方案,不断提高数据质量。

质量评估方法是衡量统计数据质量的重要工具。制定科学合理的数据质量评估指标体系能够全面、客观地反映统计数据的质量状况。采用定性和定量相结合的评估方法,能够提高评估结果的准确性和可靠性。定期对数据质量评估结果进行分析和总结,能够及时发现数据质量存在的问题,采取措施加以改进。

为了做好质量评估方法的实施,需要加强对评估指标体系的研究和完善。根据统计工作的实际需求和发展变化,及时调整和优化评估指标体系。要加强对评估人员的培训和管理,提高他们的评估能力和水平。此外,还需要建立数据质量评估结果反馈机制,及时将评估结果反馈给数据采集人员和相关部门,让他们了解数据质量状况,采取措施加以改进。

反馈处理机制

反馈环节

处理内容

处理方式

建立反馈渠道

及时收集统计人员和社会公众的意见和建议

设立专门的反馈邮箱、热线电话等

分类整理和分析

对反馈的问题和建议进行处理

按照问题的性质和类型进行分类

制定处理措施

针对反馈问题提出解决方案

根据问题的严重程度和影响范围制定

反馈处理结果

及时向反馈者反馈处理情况

通过邮件、电话等方式告知

建立统计工作反馈渠道,设立专门的反馈邮箱、热线电话或在线平台,方便统计人员和社会公众及时反馈意见和建议。对反馈的问题和建议进行分类整理和分析,根据问题的性质和类型进行分类,深入分析问题的原因和影响。制定相应的处理措施,针对不同类型的问题,制定具体的解决方案和改进措施。及时向反馈者反馈处理结果,通过邮件、电话或在线平台等方式,将处理情况告知反馈者,接受社会监督。

反馈处理机制是提高统计工作质量和效率的重要保障。建立畅通的反馈渠道能够及时收集统计人员和社会公众的意见和建议,发现统计工作中存在的问题。对反馈的问题和建议进行分类整理和分析,能够深入了解问题的本质,为制定处理措施提供依据。制定相应的处理措施并及时反馈处理结果,能够增强统计人员和社会公众的参与感和满意度,促进统计工作的不断改进。

为了做好反馈处理机制的实施,需要加强对反馈渠道的管理和维护。确保反馈渠道的畅通和有效,及时处理反馈信息。要加强对反馈问题的跟踪和督办,确保处理措施能够得到有效落实。此外,还需要建立反馈处理结果评估机制,及时了解反馈者对处理结果的满意度,不断改进反馈处理工作。

相关管理办法技术规范要点

统计管理办法核心

流程规范要点

规定统计工作的各个环节,包括数据采集、整理、审核、分析和发布等,确保工作有序进行。明确每个环节的工作内容和要求,制定详细的操作流程和标准,使统计人员能够按照规范进行操作。明确各环节的工作要求和操作方法,提高工作效率和质量。对数据采集的范围、方法、频率等进行明确规定,对数据整理的格式、分类、汇总等进行规范,对数据审核的标准、方法、流程等进行详细说明,对数据分析的方法、指标、模型等进行明确要求,对数据发布的内容、方式、时间等进行严格规定。建立统计工作档案管理制度,对统计资料进行妥善保存和管理。对统计数据、报表、报告等资料进行分类整理,建立档案数据库,便于查询和使用。

流程规范要点是统计管理办法的重要组成部分,能够确保统计工作的规范化和标准化。规定统计工作的各个环节和明确各环节的工作要求和操作方法,能够提高工作的效率和质量,避免出现工作混乱和错误。建立统计工作档案管理制度,能够保证统计资料的完整性和安全性,为统计工作的持续开展提供保障。

为了做好流程规范要点的实施,需要加强对统计人员的培训和教育。让统计人员

项目战略意义分析

生态环境管理体系支撑作用

遵循国家政策要求

数据精准性保障

1)从行业分布、区域分布、指标排名、数据突变等多方面进行数据审核与分析,能确保生态环境统计数据的准确性和可靠性。通过对不同行业和区域的数据进行细致对比,以及对指标排名和数据突变情况的深入研究,可以及时发现数据中的异常,从而保证数据的质量。

2)建立严格的数据采集、审核和分析流程,对原始数据进行严格把关,避免数据误差和虚假信息的出现。在数据采集阶段,制定详细的采集标准和规范;在审核阶段,运用专业的审核方法和工具;在分析阶段,采用科学的分析模型和技术,确保每一个环节都准确无误。

3)运用先进的数据分析技术和工具,对生态环境统计数据进行深入挖掘和分析,为生态环境管理决策提供有力的数据支持。借助大数据、人工智能等技术,能够从海量的数据中提取有价值的信息,帮助决策者做出更加科学合理的决策。

4)定期对数据质量进行评估和检查,及时发现和纠正数据中的问题,确保数据质量的持续提升。制定完善的数据质量评估指标体系,按照一定的周期对数据进行全面评估,针对发现的问题及时采取措施进行整改,不断提高数据的准确性和可靠性。

决策依据提供

1)通过对排放源数据的分析,提出生态环境管理方面的合理化建议,为地方政府制定生态环境保护政策提供科学依据。对排放源的种类、数量、分布等数据进行深入分析,能够了解生态环境的现状和问题,从而为政策的制定提供针对性的建议。

2)为生态环境管理部门提供及时、准确的统计信息,帮助其了解生态环境状况和变化趋势,以便做出科学合理的决策。建立高效的统计信息传递机制,确保管理部门能够第一时间获取到最新的生态环境数据,为决策提供有力支持。

3)对生态环境统计数据进行深入分析,预测生态环境发展趋势,为生态环境管理部门提前制定应对措施提供参考。运用专业的数据分析方法和模型,对未来的生态环境状况进行预测,使管理部门能够提前做好应对准备。

4)根据生态环境统计数据,评估生态环境管理政策的实施效果,为政策的调整和完善提供依据。通过对比政策实施前后的生态环境数据,评估政策的有效性,发现存在的问题,及时对政策进行调整和完善,以提高政策的实施效果。

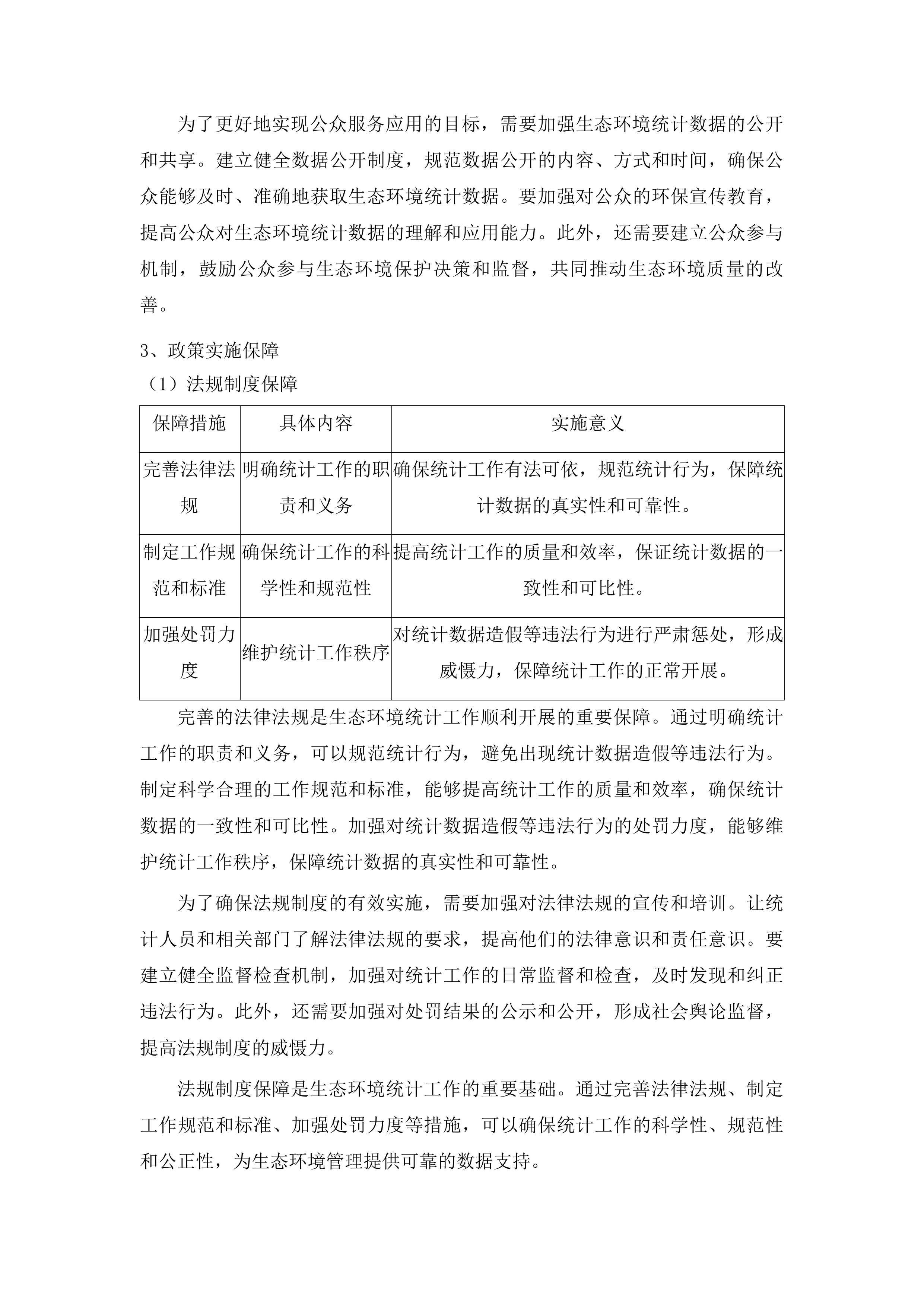

管理效能提升

1)通过生态环境统计工作,实现对生态环境的动态监测和管理,及时发现生态环境问题并采取有效措施加以解决。利用先进的监测技术和设备,实时获取生态环境数据,对生态环境状况进行动态跟踪,一旦发现问题能够迅速做出反应。

环境监测设备

2)优化生态环境管理流程,提高管理效率和质量,降低管理成本,提升生态环境管理的整体效能。对现有的管理流程进行全面梳理,去除繁琐的环节,简化操作流程,同时加强信息化建设,提高管理的自动化水平。

3)加强生态环境管理部门之间的信息共享和协同合作,形成工作合力,共同推进生态环境管理工作的开展。建立信息共享平台,打破部门之间的信息壁垒,促进部门之间的沟通和协作,提高工作效率。

4...

广州市2026年生态环境统计工作技术服务项目投标方案.docx