舟山市生物多样性保护成果评估项目投标方案

第一章 项目需求理解

6

第一节 项目背景认知

6

一、 生物多样性调查工作情况

6

二、 项目区域生态战略意义

16

第二节 工作基础分析

31

一、 各县区调查成果梳理

31

二、 现有数据整合性评估

50

第三节 项目目标明确

56

一、 成果报告及名录整理目标

56

二、 综合评估与保护对策目标

67

三、 科普图鉴协助出版目标

73

第四节 需求理解全面

79

一、 调查成果系统整理响应

79

二、 综合评估工作响应

90

三、 图鉴出版协助响应

101

第二章 实施方案

107

第一节 总体思路

107

一、 结合现状整合数据

107

二、 科学评估提保护建议

122

三、 配合完成图鉴出版

130

第二节 工作方法

139

一、 调查成果整理方式

139

二、 生物多样性评估手段

148

三、 图文资料整理流程

158

第三节 具体实施方案

162

一、 第一阶段资料收集

162

二、 第二阶段综合评估

173

三、 第三阶段报告撰写

180

四、 第四阶段图鉴出版

184

第三章 项目重点难点分析

197

第一节 重点难点分析

197

一、 数据整合难度大

197

二、 评估全面性要求高

205

三、 出版资料准确性把控

220

四、 时间进度压力大

232

五、 成果报告专业性强

240

第二节 应对策略

258

一、 组建数据处理团队

258

二、 采用专家评审机制

273

三、 设立资料审核流程

289

四、 制定详细进度计划

296

五、 成立报告编制小组

304

第四章 进度计划

319

第一节 时间进度安排

319

一、 资料整理阶段时间规划

319

二、 综合评估阶段时间分配

329

三、 报告编制阶段时间设定

336

四、 图鉴出版阶段时间安排

346

第二节 任务内容划分

355

一、 生物多样性调查成果整理

355

二、 综合评估分析

363

三、 成果报告编制

371

四、 科普图鉴协助出版

381

第三节 人员责任分工

387

一、 项目经理职责分工

387

二、 数据整理员职责

400

三、 评估分析员职责

411

四、 报告编写员职责

418

五、 图鉴协助专员职责

428

第四节 进度控制机制

436

一、 项目进度动态跟踪

436

二、 项目例会制度安排

445

三、 进度滞后问题解决

454

四、 项目整体进度把控

462

第五节 关键节点控制

469

一、 调查资料汇总完成

469

二、 综合评估初稿完成

478

三、 成果报告提交评审

487

四、 科普图鉴定稿

498

第五章 质量控制措施

506

第一节 数据准确性控制

506

一、 建立数据采集标准流程

506

二、 实行三级数据审核机制

522

三、 GIS工具交叉验证数据

526

第二节 成果完整性保障

530

一、 制定成果清单及交付标准

530

二、 开展阶段性成果检查

541

三、 建立成果归档机制

547

第三节 工作时效性管理

550

一、 明确成果提交时间节点

550

二、 设置进度预警机制

564

三、 专人负责进度跟踪

584

第四节 质量责任落实

602

一、 明确质量责任分工

602

二、 实施质量责任签字制度

615

三、 建立质量考核机制

622

第六章 后续服务

628

第一节 服务内容明确

628

一、 调查成果报告数据更新支持

628

二、 综合评估报告解读咨询服务

635

三、 科普图鉴后期修订技术支持

644

第二节 服务响应机制

655

一、 专人对接确保及时响应

655

二、 多种沟通方式畅通交流

663

三、 问题分类明确响应时限

671

第三节 服务周期安排

681

一、 验收后一年免费服务支持

681

二、 每季度主动回访了解需求

700

三、 周期内两次现场技术支持

704

第四节 服务保障措施

715

一、 成立专门后续服务团队

715

二、 建立问题登记反馈机制

724

三、 配套软硬件资源保障

732

项目需求理解

项目背景认知

生物多样性调查工作情况

已开展的调查工作内容

主要生物类群调查

①聚焦舟山市主要生物类群开展调查,全面了解当地生物多样性的种类、数量及分布等情况,为深入研究生物多样性提供坚实基础。通过对各类生物的详细观察和记录,掌握其生态习性和生存状态。

②对不同生态系统中的生物类群进行详细排查,运用先进的调查技术和方法,明确各类群的分布范围、栖息地特征以及与其他生物的相互关系,为生物多样性保护规划提供科学依据。

生物种群保护

栖息地保护

③针对重点生物类群,采用多种调查方法,如样线法、样方法、红外相机监测等,确保数据的准确性和可靠性。同时,结合专业的数据分析,深入了解重点生物类群的种群动态和生态需求。

样线法

红外相机监测

④调查过程中注重数据的收集与整理,建立完善的数据管理系统,对调查所得的数据进行分类、存储和分析,为后续的生物多样性评估和保护决策提供有力支持。

⑤在调查主要生物类群时,还会关注生物的季节性变化和年际变化,以更全面地掌握生物多样性的动态特征。通过长期的监测和数据积累,能够及时发现生物类群的变化趋势,为生物多样性保护措施的调整提供依据。

⑥加强与相关科研机构和专家的合作,借鉴先进的调查技术和研究方法,提高调查工作的科学性和专业性。同时,组织专业的调查团队,对调查人员进行系统的培训,确保调查工作的质量和效率。

⑦在调查过程中,注重保护生物的生存环境,避免对生物造成不必要的干扰和破坏。采取科学合理的调查方式,减少对生态系统的影响,实现调查与保护的良性互动。

⑧对调查结果进行及时的总结和反馈,将调查成果应用于生物多样性保护实践中。通过制定针对性的保护措施,促进生物多样性的可持续发展。

⑨开展主要生物类群的调查工作,有助于发现新的物种和珍稀物种,为生物多样性的研究和保护提供新的机遇。同时,通过对生物类群的调查,能够深入了解生物与环境的相互关系,为生态系统的保护和修复提供科学依据。

⑩建立主要生物类群的数据库,对调查数据进行长期的跟踪和分析,为生物多样性的保护和管理提供决策支持。通过数据库的建设,能够实现数据的共享和交流,促进生物多样性保护工作的协同发展。

各县区本底调查

①系统分析各县(区)现有生物多样性本底调查情况,全面梳理各县区的生物资源状况,掌握区域生物多样性的特点和优势。通过对各县区调查数据的整合和分析,为制定针对性的生物多样性保护策略提供依据。

各县区本底调查

②对比不同县区的调查结果,深入研究生物分布的差异和规律,找出影响生物分布的关键因素。通过对比分析,能够发现各县区生物多样性保护的重点和难点,为优化保护措施提供参考。

③对各县区的调查方法和数据质量进行评估,建立科学合理的评估指标体系,确保调查数据的准确性和可靠性。针对评估中发现的问题,及时提出改进措施,提高调查工作的质量和水平。

④深入了解各县区重点保护生物的生存状况,制定针对性的保护措施,加强对重点保护生物的保护和管理。通过建立保护区、开展生态修复等措施,改善重点保护生物的生存环境,促进其种群数量的增长。

⑤加强与各县区政府和相关部门的合作,共同推进生物多样性本底调查工作。通过整合各方资源,形成工作合力,提高调查工作的效率和质量。同时,建立健全的协调机制,及时解决调查工作中遇到的问题。

⑥在各县区本底调查中,注重对生态系统服务功能的评估,了解生物多样性对生态系统服务功能的贡献。通过评估生态系统服务功能,能够更好地认识生物多样性的价值,为生物多样性保护提供经济支持。

⑦开展各县区生物多样性的动态监测,及时掌握生物多样性的变化情况。通过建立监测体系,对生物多样性的变化进行长期跟踪和分析,为生物多样性保护决策提供科学依据。

⑧加强对各县区生物多样性调查成果的宣传和推广,提高公众对生物多样性保护的认识和意识。通过开展科普活动、发布调查成果等方式,营造全社会关心和支持生物多样性保护的良好氛围。

⑨对各县区的生物多样性本底调查结果进行综合分析,制定全市生物多样性保护规划。通过规划的制定,明确生物多样性保护的目标、任务和措施,为全市生物多样性保护工作提供指导。

⑩建立各县区生物多样性保护的长效机制,加强对生物多样性保护工作的监督和管理。通过建立考核机制,对各县区生物多样性保护工作进行评估和考核,确保生物多样性保护工作取得实效。

生态系统调查

①对舟山市的各类生态系统进行调查,包括海洋、陆地等生态系统,全面了解生态系统的结构、功能和动态变化。通过对生态系统的调查,掌握生态系统的现状和存在的问题,为生态系统的保护和修复提供科学依据。

②研究生态系统的结构和功能,分析生物与环境的相互关系,揭示生态系统的运行机制和规律。通过研究生态系统的结构和功能,能够更好地理解生物多样性的重要性,为生物多样性保护提供理论支持。

③评估生态系统的稳定性和健康状况,建立科学合理的评估指标体系,及时发现生态系统的潜在风险和问题。针对评估结果,制定相应的保护和修复措施,提高生态系统的稳定性和健康状况。

④关注生态系统中的关键物种和生态过程,保护生态系统的完整性。通过保护关键物种和生态过程,能够维护生态系统的平衡和稳定,促进生物多样性的可持续发展。

⑤加强对生态系统的监测和预警,及时掌握生态系统的变化情况。通过建立生态系统监测体系,对生态系统的各项指标进行实时监测和分析,为生态系统的保护和管理提供决策支持。

⑥开展生态系统的修复和重建工作,针对受损的生态系统,采取科学合理的修复措施,促进生态系统的恢复和发展。通过生态系统的修复和重建,提高生态系统的服务功能,改善生态环境质量。

⑦加强对生态系统保护的宣传和教育,提高公众对生态系统保护的认识和意识。通过开展科普活动、发布宣传资料等方式,营造全社会关心和支持生态系统保护的良好氛围。

⑧建立生态系统保护的长效机制,加强对生态系统保护工作的监督和管理。通过建立考核机制,对生态系统保护工作进行评估和考核,确保生态系统保护工作取得实效。

⑨在生态系统调查中,注重对生态系统的文化和社会价值的评估,了解生态系统对人类社会的重要意义。通过评估生态系统的文化和社会价值,能够更好地促进生态系统保护与社会经济发展的协调共进。

⑩加强与国内外相关科研机构和组织的合作,借鉴先进的生态系统调查技术和研究方法,提高生态系统调查工作的科学性和专业性。同时,积极参与国际生态系统保护合作,为全球生态系统保护贡献力量。

当前数据积累状况

数据覆盖范围

①数据覆盖了舟山市不同区域的生物多样性信息,具有较广的地理范围,涵盖了城市、乡村、海洋、陆地等各个区域,为全面了解舟山市的生物多样性提供了丰富的数据支持。

②涵盖了多种生物类群和生态系统的数据,包括植物、动物、微生物等生物类群,以及海洋、陆地、湿地等生态系统,保证了数据的全面性和系统性。

③对重点区域和关键生态系统的数据收集更为详细,如自然保护区、生态敏感区等,提高了数据的针对性和实用性。

④随着调查工作的推进,数据覆盖范围不断扩大,为生物多样性研究提供更多支持。通过持续的调查和监测,能够及时更新和完善数据,为生物多样性保护决策提供更准确的依据。

⑤建立了数据质量控制体系,对收集到的数据进行严格的审核和验证,确保数据的准确性和可靠性。通过数据质量控制,能够避免数据误差和虚假数据的出现,提高数据的质量和可信度。

⑥加强数据的管理和维护,建立了完善的数据管理系统,对数据进行分类、存储和备份,确保数据的安全性和完整性。同时,定期对数据进行更新和维护,保证数据的时效性。

⑦实现了数据的共享和交流,与相关科研机构、政府部门和社会组织建立了数据共享机制,促进了数据的充分利用。通过数据共享,能够提高生物多样性研究的效率和水平,推动生物多样性保护工作的协同发展。

⑧开展了数据的分析和挖掘工作,运用先进的数据分析技术和方法,对数据进行深入分析和挖掘,发现数据背后的规律和信息。通过数据分析和挖掘,能够为生物多样性保护决策提供更科学的依据。

⑨建立了数据安全保障体系,采取了一系列的安全措施,如数据加密、访问控制、备份恢复等,确保数据的安全性和保密性。通过数据安全保障体系,能够防止数据泄露和滥用,保护数据所有者的权益。

⑩加强对数据收集人员的培训和管理,提高数据收集人员的专业素质和责任意识,确保数据收集工作的质量和效率。通过培训和管理,能够提高数据收集人员的业务水平,减少数据收集过程中的误差和错误。

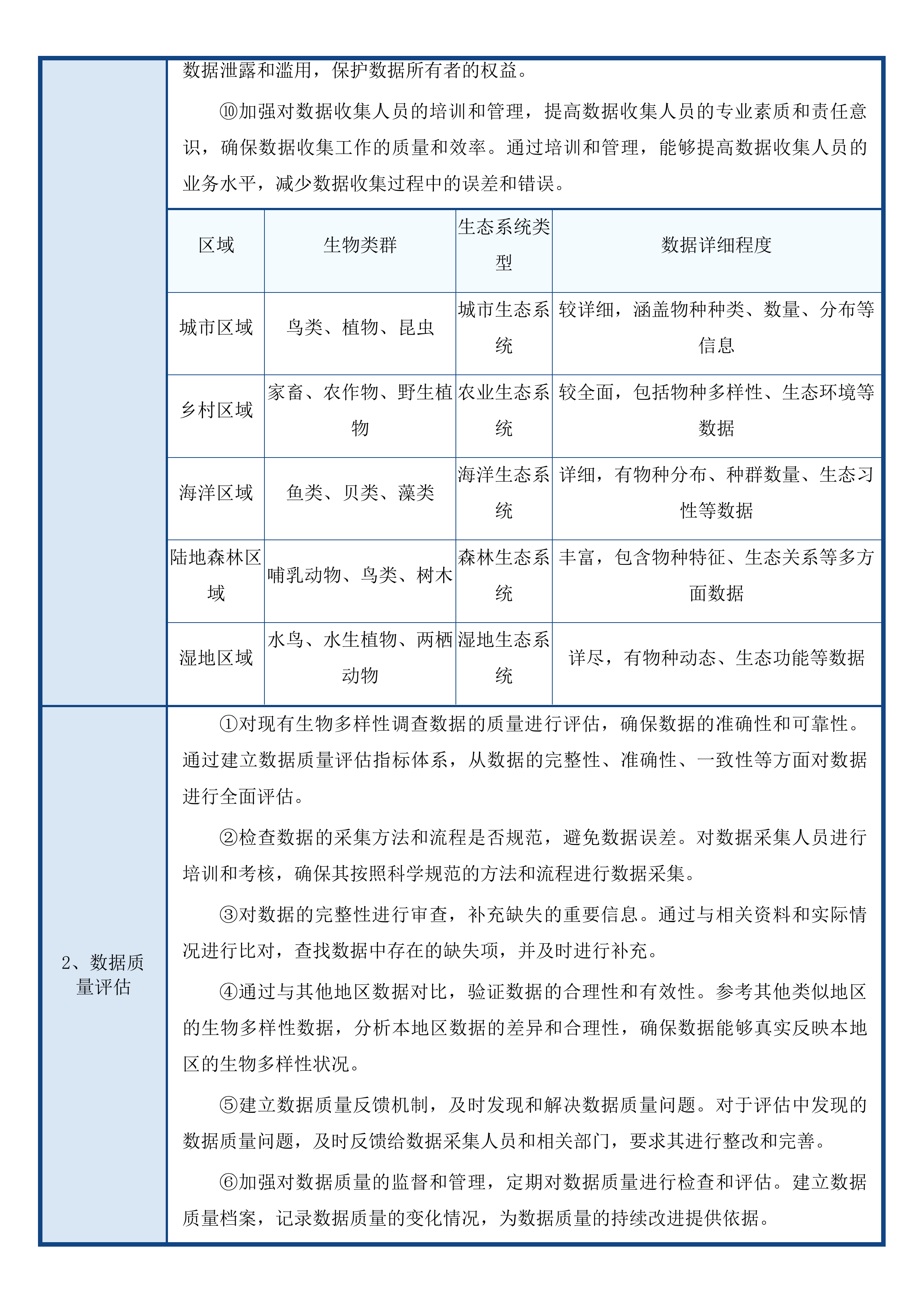

区域

生物类群

生态系统类型

数据详细程度

城市区域

鸟类、植物、昆虫

城市生态系统

较详细,涵盖物种种类、数量、分布等信息

乡村区域

家畜、农作物、野生植物

农业生态系统

较全面,包括物种多样性、生态环境等数据

海洋区域

鱼类、贝类、藻类

海洋生态系统

详细,有物种分布、种群数量、生态习性等数据

陆地森林区域

哺乳动物、鸟类、树木

森林生态系统

丰富,包含物种特征、生态关系等多方面数据

湿地区域

水鸟、水生植物、两栖动物

湿地生态系统

详尽,有物种动态、生态功能等数据

数据质量评估

①对现有生物多样性调查数据的质量进行评估,确保数据的准确性和可靠性。通过建立数据质量评估指标体系,从数据的完整性、准确性、一致性等方面对数据进行全面评估。

②检查数据的采集方法和流程是否规范,避免数据误差。对数据采集人员进行培训和考核,确保其按照科学规范的方法和流程进行数据采集。

③对数据的完整性进行审查,补充缺失的重要信息。通过与相关资料和实际情况进行比对,查找数据中存在的缺失项,并及时进行补充。

④通过与其他地区数据对比,验证数据的合理性和有效性。参考其他类似地区的生物多样性数据,分析本地区数据的差异和合理性,确保数据能够真实反映本地区的生物多样性状况。

⑤建立数据质量反馈机制,及时发现和解决数据质量问题。对于评估中发现的数据质量问题,及时反馈给数据采集人员和相关部门,要求其进行整改和完善。

⑥加强对数据质量的监督和管理,定期对数据质量进行检查和评估。建立数据质量档案,记录数据质量的变化情况,为数据质量的持续改进提供依据。

⑦开展数据质量的培训和宣传工作,提高数据采集人员和相关人员的数据质量意识。通过培训和宣传,使数据采集人员和相关人员认识到数据质量的重要性,自觉遵守数据采集规范和要求。

⑧运用先进的数据分析技术和方法,对数据质量进行深入分析和评估。通过数据分析,能够发现数据中存在的潜在问题和异常情况,为数据质量的提升提供支持。

⑨建立数据质量保障体系,从数据采集、存储、传输、分析等各个环节入手,确保数据质量的可靠性和稳定性。通过建立数据质量保障体系,能够有效避免数据质量问题的发生,提高数据的利用价值。

⑩加强与相关科研机构和专家的合作,邀请他们对数据质量进行评估和指导。通过与科研机构和专家的合作,能够借鉴先进的评估方法和技术,提高数据质量评估的科学性和准确性。

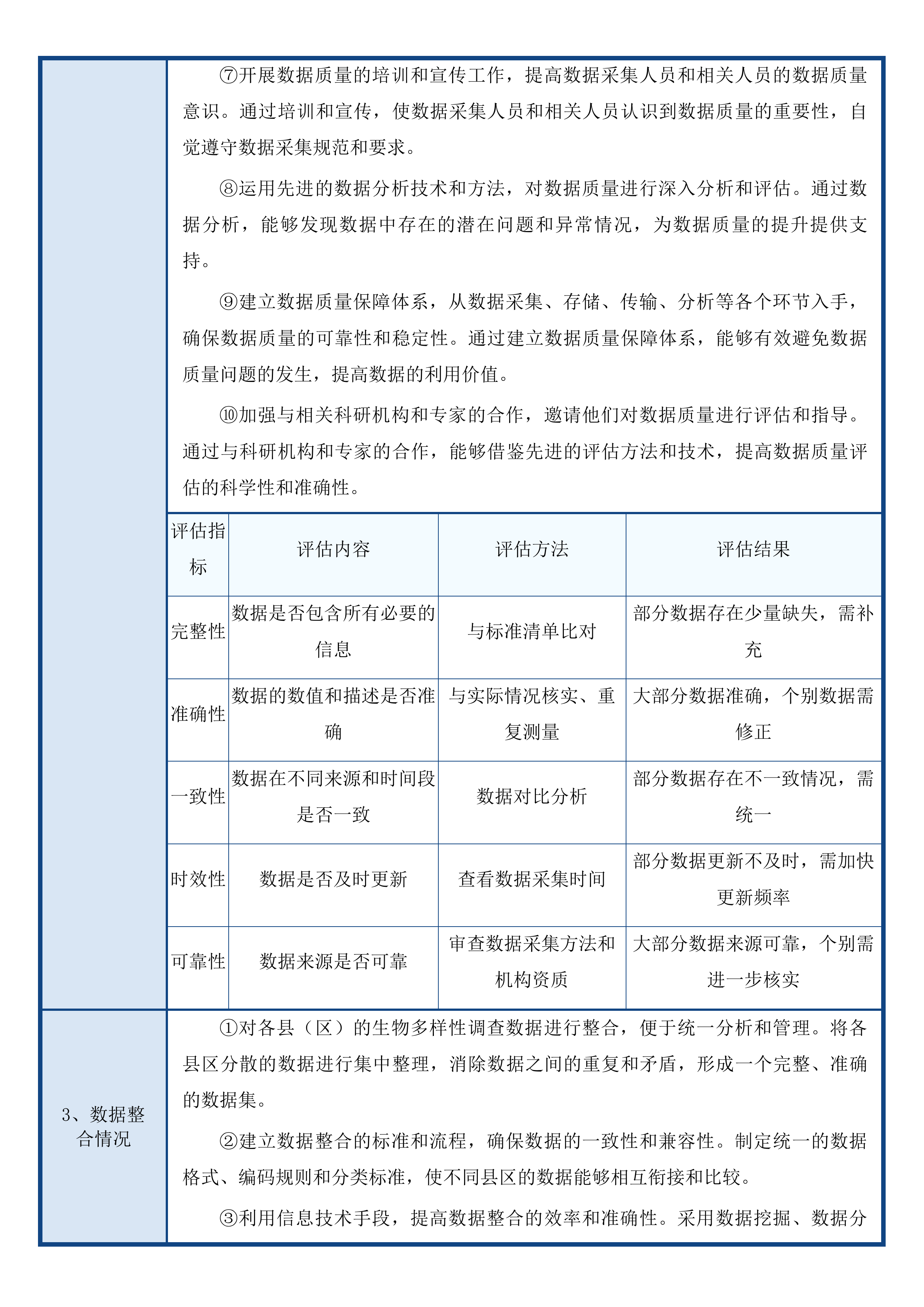

评估指标

评估内容

评估方法

评估结果

完整性

数据是否包含所有必要的信息

与标准清单比对

部分数据存在少量缺失,需补充

准确性

数据的数值和描述是否准确

与实际情况核实、重复测量

大部分数据准确,个别数据需修正

一致性

数据在不同来源和时间段是否一致

数据对比分析

部分数据存在不一致情况,需统一

时效性

数据是否及时更新

查看数据采集时间

部分数据更新不及时,需加快更新频率

可靠性

数据来源是否可靠

审查数据采集方法和机构资质

大部分数据来源可靠,个别需进一步核实

数据整合情况

①对各县(区)的生物多样性调查数据进行整合,便于统一分析和管理。将各县区分散的数据进行集中整理,消除数据之间的重复和矛盾,形成一个完整、准确的数据集。

②建立数据整合的标准和流程,确保数据的一致性和兼容性。制定统一的数据格式、编码规则和分类标准,使不同县区的数据能够相互衔接和比较。

③利用信息技术手段,提高数据整合的效率和准确性。采用数据挖掘、数据分析等技术,对整合后的数据进行深入分析和挖掘,发现数据背后的规律和信息。

④整合后的数据为生物多样性综合评估和保护决策提供有力支持。通过对整合后的数据进行分析和评估,能够全面了解生物多样性的现状和变化趋势,为制定科学合理的保护措施提供依据。

⑤在数据整合过程中,注重数据的安全和保密。采取数据加密、访问控制等措施,确保数据不被泄露和滥用。同时,建立数据备份和恢复机制,防止数据丢失和损坏。

⑥加强与相关部门和机构的合作,共同推进数据整合工作。与科研机构、高校、政府部门等建立合作关系,共享数据资源,提高数据整合的质量和效率。

⑦开展数据整合的培训和宣传工作,提高相关人员的数据整合能力和意识。通过培训和宣传,使相关人员掌握数据整合的方法和技术,认识到数据整合的重要性。

⑧建立数据整合的质量控制体系,对数据整合过程进行全程监控和管理。定期对整合后的数据进行质量评估,及时发现和解决数据整合过程中存在的问题。

⑨利用整合后的数据建立生物多样性数据库,实现数据的长期保存和共享。通过数据库的建设,能够为生物多样性研究和保护提供便捷的数据查询和分析服务。

⑩加强对数据整合工作的总结和反思,不断改进数据整合的方法和技术。通过总结和反思,能够发现数据整合工作中存在的不足之处,及时采取措施加以改进,提高数据整合的水平和质量。

保护工作阶段性成果

生物种群保护

①部分重点保护生物种群数量得到稳定或增长,保护工作初见成效。通过加强栖息地保护、减少人类干扰等措施,为重点保护生物提供了良好的生存环境,促进了其种群数量的增加。

②通过栖息地保护和生态修复,改善了生物的生存环境。建立自然保护区、实施生态修复工程等,扩大了生物的栖息地面积,提高了栖息地的质量,为生物的生存和繁衍创造了有利条件。

③加强对濒危物种的监测和保护,降低了物种灭绝的风险。建立濒危物种监测体系,对濒危物种的数量、分布、生态习性等进行实时监测,及时发现和解决濒危物种面临的问题。

④开展人工繁育和放归工作,增加了生物种群的数量和遗传多样性。通过人工繁育技术,成功繁育出了一些濒危物种的后代,并将其放归到自然环境中,补充了野外种群的数量。

⑤加强对生物种群的科学研究,深入了解生物的生态需求和生存状况。通过开展科学研究,能够为生物种群保护提供更科学的依据和方法。同时,加强与相关科研机构和专家的合作,共同推进生物种群保护工作。

⑥建立生物种群保护的长效机制,加强对生物种群保护工作的监督和管理。通过建立考核机制,对生物种群保护工作进行评估和考核,确保生物种群保护工作取得实效。

⑦开展生物种群保护的宣传和教育活动,提高公众对生物种群保护的认识和意识。通过宣传和教育活动,能够营造全社会关心和支持生物种群保护的良好氛围,促进生物种群保护工作的顺利开展。

⑧加强对生物种群保护资金的投入和管理,确保保护工作的顺利进行。加大对生物种群保护的资金支持力度,合理安排资金的使用,提高资金的使用效率。

⑨在生物种群保护工作中,注重与当地社区的合作和参与。通过与当地社区建立合作关系,充分调动当地社区的积极性和主动性,共同参与生物种群保护工作。同时,为当地社区提供就业机会和经济收益,实现生物种群保护与社区发展的双赢。

⑩不断总结生物种群保护工作的经验和教训,及时调整和完善保护措施。通过总结经验和教训,能够发现生物种群保护工作中存在的问题和不足,及时采取措施加以改进,提高生物种群保护工作的水平和质量。

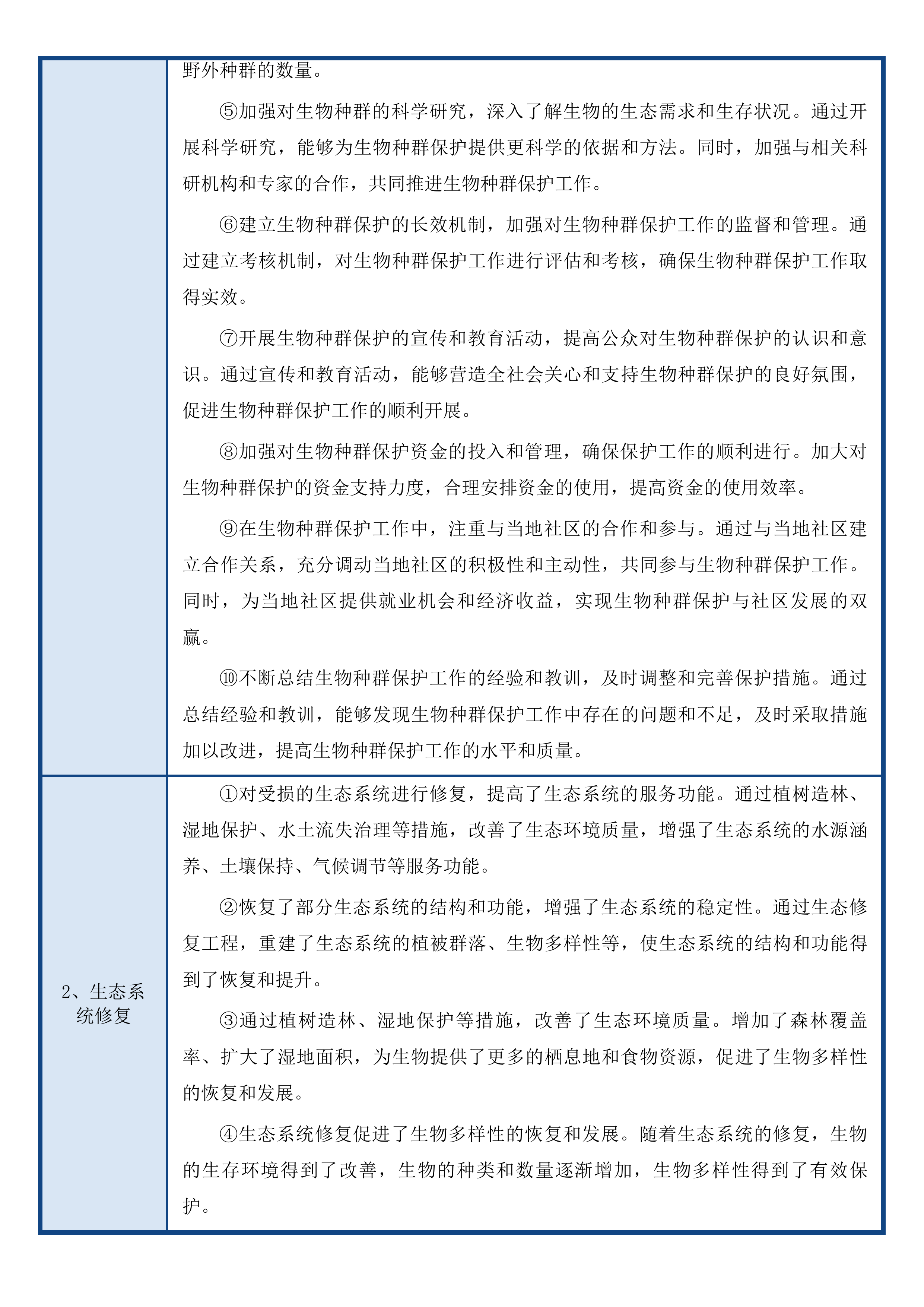

生态系统修复

①对受损的生态系统进行修复,提高了生态系统的服务功能。通过植树造林、湿地保护、水土流失治理等措施,改善了生态环境质量,增强了生态系统的水源涵养、土壤保持、气候调节等服务功能。

②恢复了部分生态系统的结构和功能,增强了生态系统的稳定性。通过生态修复工程,重建了生态系统的植被群落、生物多样性等,使生态系统的结构和功能得到了恢复和提升。

③通过植树造林、湿地保护等措施,改善了生态环境质量。增加了森林覆盖率、扩大了湿地面积,为生物提供了更多的栖息地和食物资源,促进了生物多样性的恢复和发展。

④生态系统修复促进了生物多样性的恢复和发展。随着生态系统的修复,生物的生存环境得到了改善,生物的种类和数量逐渐增加,生物多样性得到了有效保护。

⑤加强对生态系统修复工程的规划和设计,确保修复工程的科学性和合理性。在进行生态系统修复工程前,进行充分的调查和研究,制定科学合理的修复方案。同时,注重生态系统的整体性和协调性,使修复工程能够达到最佳的效果。

⑥建立生态系统修复的监测和评估体系,及时掌握生态系统修复的进展和效果。通过对生态系统的各项指标进行监测和评估,能够及时发现生态系统修复过程中存在的问题和不足,及时采取措施加以改进。

⑦开展生态系统修复的技术研发和创新,提高生态系统修复的效率和质量。加大对生态系统修复技术的研发投入,引进和推广先进的生态系统修复技术和方法,提高生态系统修复的科学性和专业性。

⑧加强对生态系统修复的宣传和教育,提高公众对生态系统修复的认识和意识。通过宣传和教育活动,使公众了解生态系统修复的重要性和意义,积极参与生态系统修复工作。

⑨在生态系统修复过程中,注重与其他生态保护工作的协同推进。将生态系统修复与生物多样性保护、水资源保护、土地资源保护等工作相结合,形成生态保护的合力。同时,加强与相关部门和机构的合作,共同推进生态系统修复工作。

⑩建立生态系统修复的长效机制,确保生态系统修复工作的持续开展。制定生态系统修复的长期规划和目标,建立稳定的投入机制和管理机制,使生态系统修复工作能够得到长期的保障和支持。

保护意识提升

①通过宣传教育活动,提高了公众对生物多样性保护的认识和意识。开展科普讲座、发放宣传资料、举办主题活动等,向公众普及生物多样性保护的知识和重要性,使公众了解生物多样性与人类生存和发展的密切关系。

②增强了社会各界对生物多样性保护的责任感和参与度。通过宣传教育活动,激发了社会各界对生物多样性保护的关注和热情,促使企业、社会组织和个人积极参与生物多样性保护工作。

③推动了生物多样性保护的公众参与和社会共治。建立公众参与机制,鼓励公众参与生物多样性保护的决策、监督和管理等工作,形成政府、企业、社会组织和公众共同参与的生物多样性保护格局。

④保护意识的提升为生物多样性保护工作营造了良好的社会氛围。在全社会形成了关心、支持和参与生物多样性保护的良好风尚,为生物多样性保护工作的顺利开展提供了有力的社会支持。

⑤加强对青少年的生物多样性保护教育,培养青少年的环保意识和责任感。将生物多样性保护教育纳入学校教育体系,开展丰富多彩的教育活动,使青少年从小树立生物多样性保护的意识,养成良好的环保习惯。

⑥利用新媒体平台,扩大生物多样性保护宣传的覆盖面和影响力。通过微博、微信、抖音等新媒体平台,发布生物多样性保护的信息和动态,吸引更多的公众关注生物多样性保护工作。

⑦开展生物多样性保护的志愿者活动,鼓励公众积极参与生物多样性保护实践。组织志愿者参与生物多样性调查、监测、保护等工作,让公众在实践中增强对生物多样性保护的认识和理解。

⑧加强与国际社会的交流与合作,学习借鉴国外先进的生物多样性保护经验和做法。积极参与国际生物多样性保护合作项目,与国际社会共同应对生物多样性面临的挑战。

⑨建立生物多样性保护的激励机制,对在生物多样性保护工作中做出突出贡献的单位和个人进行表彰和奖励。通过激励机制,激发社会各界参与生物多样性保护的积极性和主动性。

⑩加强对生物多样性保护宣传教育工作的评估和总结,不断改进宣传教育的方法和内容。通过评估和总结,能够发现宣传教育工作中存在的问题和不足,及时采取措施加以改进,提高宣传教育的效果。

项目区域生态战略意义

舟山市生态环境特征

复杂多样的地形地貌

高山生态环境

高山地区以其凉爽的气候、清新的空气和肥沃的土壤,为众多珍稀动植物提供了理想的栖息之所。这里的森林、草甸和溪流相互交织,构成了一个复杂而稳定的生态网络。森林作为生态系统的主体,为众多生物提供了栖息地和食物来源;草甸则为一些小型哺乳动物和昆虫提供了觅食和繁殖的场所;溪流不仅为生物提供了水源,还促进了物质和能量的循环。而且,高山生态环境相对封闭,受人类活动影响较小,这为生物的长期生存和繁衍创造了有利条件。许多古老的物种在这里得以保存,成为生物进化的“活化石”。保护好高山生态环境,对于维护生物多样性和生态平衡具有重要意义。

海洋生态系统

舟山市的海洋生态系统丰富多样,涵盖了浅海、深海、河口等多种生态环境。浅海区域阳光充足,水温适宜,为大量的藻类和浮游生物提供了生长条件,进而吸引了众多以它们为食的鱼类、贝类和虾类等海洋生物。深海环境则相对神秘,生活着许多独特的深海生物,它们适应了高压、低温和黑暗的环境,具有特殊的生理特征和生态习性。河口地区是淡水和海水的交汇处,营养物质丰富,是许多海洋生物的繁殖和育幼场所。此外,海洋生态系统还具有调节气候、净化水质等重要生态功能。它通过吸收二氧化碳,释放氧气,对全球气候的稳定起到了重要作用;同时,海洋中的微生物和植物能够分解和吸收污染物,净化海洋环境。

岛屿生态特色

众多岛屿构成了舟山市独特的生态环境,每个岛屿都拥有其独特的生物群落和生态特征。由于岛屿之间相互隔离,生物在进化过程中形成了独特的适应性,这大大增加了生物的多样性。一些岛屿上生长着珍稀的植物物种,它们在长期的进化过程中适应了岛屿的特殊环境,具有独特的形态和生理特征。岛屿上的动物也具有独特的生态习性,如一些鸟类在岛屿上筑巢繁殖,形成了独特的鸟类生态系统。然而,岛屿生态系统相对脆弱,容易受到人类活动和自然灾害的影响。过度的开发、污染和引入外来物种等都可能对岛屿生态系统造成破坏。因此,加强对岛屿生态系统的保护和管理至关重要。以下是舟山市部分岛屿的生态特色情况:

岛屿生态特色

岛屿名称

主要生物群落

生态特征

XXX岛

以多种珍稀鸟类和特有植物为主

森林覆盖率高,生态环境相对原始

XXX岛

盛产贝类和藻类

浅海生态系统发达,渔业资源丰富

XXX岛

有独特的昆虫和小型哺乳动物

地形复杂,生物多样性较高

丰富的气候资源

春季气候适宜

春季是舟山市生物复苏和繁殖的季节。随着气温逐渐升高,阳光变得更加充足,雨水也充沛起来。在这样的气候条件下,植物开始发芽、开花,为整个生态系统带来了勃勃生机。树木抽出嫩绿的新芽,花朵竞相开放,形成了五彩斑斓的花海。动物们也从冬眠中苏醒过来,开始活跃起来。鸟类在枝头欢快地歌唱,蜜蜂和蝴蝶在花丛中忙碌地飞舞,它们为植物传播花粉,促进了植物的繁殖。春季的气候条件有利于生物的生长和发育,为全年的生态平衡奠定了坚实的基础。充足的阳光和水分使得植物能够进行充分的光合作用,积累养分,为后续的生长和繁殖做好准备。同时,适宜的气候也为动物提供了丰富的食物资源,促进了它们的繁殖和生存。

促进生态系统平衡

夏季气候温和

夏季虽然气温较高,但由于海洋的调节作用,舟山市的气候并不炎热,相对温和。充足的阳光和水分,使得植物生长旺盛,为动物提供了丰富的食物资源。森林里树木郁郁葱葱,枝叶繁茂,为动物们提供了凉爽的栖息地。草原上绿草如茵,鲜花盛开,吸引了大量的食草动物前来觅食。同时,夏季也是海洋生物繁殖的高峰期,大量的幼体生物在这个季节诞生。浅海区域的水温适宜,为鱼类、贝类和虾类等海洋生物的繁殖提供了良好的环境。许多海洋生物在夏季产卵繁殖,幼体在适宜的环境中迅速生长发育。以下是舟山市夏季部分生物的生长和繁殖情况:

保护生物栖息地

生物种类

生长状态

繁殖情况

鱼类

生长迅速,体型增大

大量产卵繁殖

贝类

贝壳增厚,肉质丰满

繁殖幼贝

植物

枝叶繁茂,花朵盛开

部分植物进行种子繁殖

冬季气候温暖

冬季舟山市气温相对较高,没有严寒的天气,这为一些不耐寒的生物提供了生存的机会。许多候鸟选择在冬季迁徙到这里,将其作为重要的栖息地之一。它们在这里觅食、休息,补充能量,等待春天的到来。冬季的海洋水温相对稳定,有利于海洋生物的生存和越冬。一些海洋生物在冬季进入休眠状态,减少能量消耗,等待来年春季的复苏。此外,冬季的气候条件也有利于一些植物的生长和休眠。一些常绿植物在冬季依然保持着翠绿的枝叶,为生态系统增添了一抹生机。而一些落叶植物则进入休眠期,储存养分,为来年的生长做好准备。保护好冬季的生态环境,对于维护生物多样性和生态平衡具有重要意义。

生物多样性保护的意义

独特的地理位置优势

海陆生态交汇

舟山市的海陆交界地带具有独特的生态环境,这里既有陆地生物的特征,又有海洋生物的特点。陆地生物和海洋生物在这里相互交流和融合,形成了一个独特的生态系统。在这个区域,一些陆地动物会到海边觅食,而一些海洋生物也会偶尔进入陆地的河口区域。这种生态交汇为生物的进化和多样性的增加提供了机会。同时,海陆生态交汇区域的生态系统相对复杂,需要加强保护和管理。由于人类活动的影响,如围填海、污染等,这个区域的生态环境面临着一定的压力。因此,保护好海陆生态交汇区域的生态环境,对于维护生物多样性和生态平衡至关重要。需要采取一系列的保护措施,如建立自然保护区、加强环境监测和执法力度等,以确保这个区域的生态系统能够健康稳定地发展。

生物迁徙通道

舟山市是许多候鸟和海洋生物迁徙的重要通道,每年都有大量的生物在此停歇、觅食和繁殖。这些生物的迁徙活动对于维护生物多样性和生态平衡具有重要意义。候鸟在迁徙过程中需要寻找适宜的停歇地和食物来源,舟山市的湿地、海滩和森林等生态环境为它们提供了理想的场所。海洋生物的迁徙也促进了海洋生态系统的物质和能量循环。然而,作为生物迁徙通道,舟山市的生态环境质量直接影响着生物的迁徙和生存。如果生态环境遭到破坏,生物的迁徙路线可能会受到影响,甚至导致一些物种的数量减少。因此,保护好生物迁徙通道,对于维护生物多样性和生态平衡具有重要意义。以下是舟山市部分生物迁徙的情况:

生物种类

迁徙时间

主要停歇地

候鸟A

春季和秋季

湿地、海滩

候鸟B

冬季

森林、河口

海洋生物C

夏季

浅海区域

经济区生态关联

舟山市作为长江三角洲经济区的重要组成部分,其生态环境与经济发展密切相关。良好的生态环境是经济可持续发展的基础,保护生物多样性有利于促进经济的绿色发展。一方面,丰富的生物资源为渔业、旅游业等产业提供了重要的支撑。渔业是舟山市的传统产业,保护海洋生态环境,保障鱼类等海洋生物的生存和繁衍,是渔业发展的基础。旅游业也受益于独特的生物多样性景观,吸引了大量游客前来观光旅游。另一方面,经济区的发展也为生物多样性保护提供了资金和技术支持。通过合理的经济发展规划和资源配置,可以实现生态保护和经济发展的双赢。因此,在推动经济发展的同时,必须重视生态环境保护,实现生态与经济的协调发展。

生态与经济协调

项目对区域生态的作用

保护生物栖息地

识别关键栖息地

通过开展详细的调查和科学的分析,能够准确确定舟山市内对生物生存和繁衍至关重要的栖息地。这些关键栖息地涵盖了珍稀物种的繁殖地、迁徙停歇地等重要区域。珍稀物种的繁殖地是它们繁衍后代的关键场所,一旦遭到破坏,将直接影响到物种的生存和繁衍。迁徙停歇地则为候鸟等迁徙生物提供了补充能量和休息的地方,对于它们的长途迁徙至关重要。识别关键栖息地有助于合理规划保护资源,提高保护效率。可以根据不同栖息地的重要性和面临的威胁程度,有针对性地采取保护措施,避免资源的浪费和不合理分配。同时,也能够为制定科学的保护政策和规划提供依据,确保生物栖息地得到有效的保护。

建立保护区域

根据关键栖息地的分布情况,建立相应的自然保护区、湿地公园等保护区域是保护生物栖息地的重要举措。在保护区域内实施严格的保护措施,限制人类活动的干扰,为生物提供安全的生存环境。自然保护区可以划定核心区、缓冲区和实验区,对核心区实行严格的保护,禁止任何形式的开发和破坏;缓冲区可以进行适度的科研和监测活动;实验区则可以开展一些生态教育和可持续利用的活动。湿地公园则可以通过恢复和保护湿地生态系统,为鸟类、鱼类等生物提供栖息地和繁殖场所。建立保护区域不仅能够保护生物的栖息地,还能够促进生态系统的恢复和发展,提高生态系统的服务功能。

促进协同发展

修复受损栖息地

对于已经受到破坏的生物栖息地,采取生态修复措施是必要的。例如,通过植树造林可以增加植被覆盖,改善土壤质量,减少水土流失,为生物提供更多的栖息地和食物来源。湿地恢复可以恢复湿地的生态功能,提高湿地的蓄水能力和水质净化能力,为湿地生物提供适宜的生存环境。修复受损栖息地能够改善生物的生存条件,促进生物的回归和繁衍。一些曾经因栖息地破坏而数量减少的物种,在栖息地得到修复后,其数量可能会逐渐增加。然而,修复受损栖息地是一个长期而复杂的过程,需要长期的努力和投入。需要制定科学的修复方案,选择合适的修复技术和植物品种,同时加强后期的监测和管理,确保修复效果的长期稳定。

促进生态系统平衡

监测生态变化

建立长期的生态监测体系,对舟山市的生态系统进行实时监测是非常重要的。监测内容包括生物种群数量、生态环境质量等方面的变化。通过定期的监测,可以及时掌握生物种群数量的增减情况,了解生态环境质量的变化趋势,如水质、空气质量、土壤质量等。这些数据能够为生态系统的管理和保护提供科学依据。例如,如果发现某个生物种群数量急剧减少,就可以及时采取措施,查明原因并进行保护。如果生态环境质量出现恶化的趋势,就可以采取相应的治理措施,改善生态环境。同时,长期的监测数据还可以用于评估生态保护措施的效果,为调整保护策略提供参考。

调整生态结构

根据监测结果,对生态系统的结构进行调整和优化是促进生态系统平衡的重要手段。例如,通过引入适当的物种,可以增加生态系统的生物多样性,提高生态系统的稳定性。一些外来物种如果经过科学评估和筛选,引入后可以与本地物种形成良好的生态关系,促进生态系统的良性发展。同时,控制有害物种的数量也是调整生态结构的重要方面。一些有害物种可能会对本地生态系统造成破坏,如入侵物种可能会抢占本地物种的生存空间和资源,导致本地物种数量减少。通过采取有效的控制措施,如生物防治、物理防治等,可以减少有害物种的数量,维护生态系统的平衡。调整生态结构有助于提高生态系统的稳定性和服务功能,使其更好地为人类提供生态服务。

增强生态韧性

采取措施增强生态系统的韧性,使其能够更好地应对自然灾害和人类活动的干扰是保障生态系统长期稳定的关键。提高生态系统的多样性是增强生态韧性的重要措施之一。生物多样性丰富的生态系统具有更强的自我修复能力和适应能力,在面对自然灾害和人类活动的干扰时,能够更好地保持生态平衡。加强生态系统的连通性也能够增强生态韧性。通过建立生态廊道,连接不同的生态斑块,可以促进生物的迁徙和扩散,提高生态系统的整体稳定性。此外,还可以采取一些生态工程措施,如建设防洪堤、护坡等,提高生态系统应对自然灾害的能力。增强生态韧性需要综合考虑多种因素,采取多种措施,形成一个全方位的生态保护体系。

提升生态服务功能

水源涵养功能

保护生物多样性能够增加植被覆盖,提高土壤的蓄水能力,从而增强水源涵养功能。植被通过根系固定土壤,减少水土流失,同时能够吸收和储存大量的水分。森林是重要的水源涵养生态系统,其茂密的树冠可以截留雨水,减少地表径流,使雨水缓慢渗透到土壤中,增加地下水的补给。草地和湿地也具有一定的水源涵养功能。良好的水源涵养功能有助于保障区域水资源的安全和稳定供应。它可以调节河流水量,减少洪水和干旱的发生频率,为农业、工业和居民生活提供稳定的水源。加强水源涵养功能的保护和提升,对于舟山市的经济社会发展具有重要意义。以下是舟山市不同生态系统的水源涵养功能情况:

生态系统类型

水源涵养能力

主要作用

森林

强

截留雨水,增加地下水补给

草地

中等

减少水土流失,保持土壤水分

湿地

强

蓄水防洪,净化水质

土壤保持功能

生物多样性的增加能够减少水土流失,保护土壤资源,提高土壤保持功能。植被的根系可以固定土壤,防止土壤被雨水冲刷和风力侵蚀。森林、草地和农田等生态系统中的植被都具有一定的土壤保持作用。在森林中,树木的根系深入土壤,形成了一个庞大的根系网络,能够有效地固定土壤。草地则通过密集的草丛覆盖地表,减少了雨水对土壤的直接冲击。在农田中,合理的种植方式和植被覆盖也能够减少水土流失。稳定的土壤环境有利于农业生产和生态系统的稳定。良好的土壤质量能够为农作物提供充足的养分和水分,提高农作物的产量和质量。同时,土壤也是许多生物的栖息地,保护好土壤资源对于维护生物多样性和生态平衡具有重要意义。提升土壤保持功能,需要加强植被保护和生态修复工作。以下是舟山市不同土地利用类型的土壤保持情况:

土地利用类型

土壤侵蚀程度

土壤保持措施

森林

低

保护森林植被

草地

中等

合理放牧,增加植被覆盖

农田

较高

采用水土保持耕作方式,种植绿肥

气候调节功能

森林、湿地等生态系统具有调节气候的功能,保护生物多样性能够增强这种功能。森林通过光合作用吸收二氧化碳,释放氧气,同时还能够调节气温和湿度。茂密的森林可以降低气温,增加空气湿度,改善局部气候环境。湿地则可以调节水位,减少洪水和干旱的发生,同时还能够吸收和储存大量的温室气体。通过保护生物多样性,增加森林和湿地等生态系统的面积和质量,可以增强气候调节功能。这对于应对全球气候变化具有重要意义。能够减少温室气体排放,缓解气候变暖的趋势,同时还能够减少极端气候事件的发生频率,保障人类的生存和发展。提升气候调节功能,需要加强对森林和湿地等生态系统的保护和恢复,采取一系列的措施,如植树造林、湿地保护和恢复等。

生物多样性保护的意义

维护生态平衡

物种相互依存

各种生物之间存在着复杂的食物链、共生等关系,它们相互依存,共同维持着生态系统的平衡。在一个生态系统中,植物通过光合作用为其他生物提供食物和氧气,草食动物以植物为食,肉食动物又以草食动物为食。这种食物链关系使得生物之间形成了一个紧密的联系网络。同时,一些生物之间还存在着共生关系,如蜜蜂和花朵,蜜蜂为花朵传播花粉,花朵为蜜蜂提供花蜜。一个物种的消失可能会影响到其他物种的生存和繁衍,导致生态系统的失衡。如果某种植物灭绝,依赖它为食的动物可能会因为食物短缺而数量减少,进而影响到以这些动物为食的其他生物。保护物种之间的相互依存关系,是维护生态平衡的关键。需要采取措施保护生物的栖息地,减少人类活动对生物的干扰,确保生态系统的稳定和健康。

生态系统稳定

生物多样性丰富的生态系统具有更强的稳定性和抗干扰能力。在面对自然灾害、人类活动等干扰时,能够更好地保持生态平衡,减少生态破坏。一个生态系统中物种越丰富,其生态结构就越复杂,各个物种之间的相互作用就越多样化。当受到外界干扰时,生态系统可以通过自我调节机制来适应和恢复。例如,在森林生态系统中,如果某一种树木受到病虫害的侵袭,其他树木可以继续发挥生态功能,维持生态系统的稳定。维护生态系统的稳定,有利于保障生态系统的长期服务功能。稳定的生态系统能够为人类提供持续的食物、水源、氧气等生态服务,促进人类的生存和发展。

生态服务保障

生态系统为人类提供了丰富的生态服务,如食物、水源、氧气等。保护生物多样性,能够确保生态系统的正常运转,保障生态服务的持续供应。森林是重要的生态系统,它不仅为人类提供木材等林产品,还能够调节气候、涵养水源、保持水土。海洋生态系统为人类提供了丰富的渔业资源,同时还具有调节气候、净化水质等功能。维护生态服务保障,是生物多样性保护的重要目标之一。需要加强对生态系统的保护和管理,合理利用自然资源,确保生态系统的可持续发展。以下是舟山市部分生态系统提供的生态服务情况:

生态系统类型

主要生态服务

森林

提供木材、调节气候、涵养水源

海洋

提供渔业资源、调节气候、净化水质

湿地

蓄水防洪、净化水质、提供栖息地

促进经济发展

农业资源利用

丰富的生物多样性为农业提供了丰富的遗传资源,有利于培育优良品种,提高农作物产量和质量。许多野生植物具有优良的性状,如抗病虫害、耐旱、耐瘠薄等,通过杂交育种等技术,可以将这些优良性状引入到农作物中,培育出更加适应环境的新品种。一些野生植物和动物还可以作为中药材、观赏植物等,具有重要的经济价值。例如,一些野生草药可以用于制药,为医药产业提供原材料。合理利用农业生物资源,能够促进农业的可持续发展。可以减少对化学农药和化肥的依赖,降低农业生产成本,同时还能够保护生态环境。通过发展生态农业、有机农业等模式,实现农业生产与生态保护的双赢。

渔业资源保护

舟山市的渔业资源丰富,保护生物多样性有利于维护渔业资源的可持续利用。海洋生态系统中的各种生物相互依存,形成了一个复杂的生态网络。保护海洋生态环境,保障鱼类等海洋生物的生存和繁衍,是渔业发展的基础。如果海洋生态环境遭到破坏,渔业资源将会受到严重影响,导致鱼类数量减少、品质下降。加强渔业资源保护,需要采取一系列的措施,如合理规划渔业捕捞强度、保护海洋生态环境、建立渔业保护区等。通过这些措施,可以确保渔业资源的可持续利用,促进渔业经济的健康发展。同时,渔业的可持续发展也能够带动相关产业的发展,如渔业加工、渔业旅游等,为地方经济增长做出贡献。

旅游产业发展

独特的生物多样性景观是舟山市旅游业的重要吸引点,能够吸引大量游客前来观光旅游。舟山市拥有丰富的海洋生态资源、独特的岛屿风光和多样的生物种类,这些都为旅游业的发展提供了得天独厚的条件。游客可以欣赏到美丽的海景、观赏到各种珍稀的鸟类和海洋生物,体验到独特的海岛文化。发展生态旅游,不仅可以增加旅游收入,还可以提高公众的生物多样性保护意识。通过开展生态旅游活动,游客可以亲身感受生物多样性的魅力,了解生物多样性保护的重要性,从而自觉参与到生物多样性保护中来。促进旅游产业发展,需要加强生物多样性保护和旅游资源的合理开发。要在保护生物多样性的前提下,开发出具有特色的旅游产品和线路,提高旅游服务质量,打造具有竞争力的旅游品牌。

保护文化遗产

文化习俗传承

一些生物在当地文化中具有特殊的象征意义,与传统节日、仪式等密切相关。在舟山市,某些海洋生物可能被视为吉祥的象征,在一些传统节日中会有相关的祭祀和庆祝活动。保护这些生物,有利于传承和弘扬当地的文化习俗,保持文化的连续性。文化习俗是一个地区的精神财富,它承载着人们的价值观、信仰和生活方式。如果这些与生物相关的文化习俗得不到保护,将会逐渐消失。传承文化习俗,需要加强对生物多样性的保护和宣传教育。通过开展文化活动、举办展览等方式,向公众宣传生物多样性保护的重要性,让更多的人了解和参与到文化习俗的传承中来。

传统知识保护

当地居民在长期的生产生活中积累了丰富的关于生物的传统知识。这些传统知识包括如何识别和利用生物资源、如何进行生态保护等方面。例如,他们知道哪些植物可以用于治疗疾病,哪些动物的行为可以预示天气变化。这些传统知识对于生物多样性保护和可持续利用具有重要价值。保护传统知识,需要尊重当地居民的权益,促进传统知识的传承和发展。可以通过建立传统知识数据库、开展培训和教育活动等方式,将这些传统知识传承下去。同时,也可以将传统知识与现代科学技术相结合,为生物多样性保护和可持续利用提供新的思路和方法。以下是舟山市部分传统知识的情况:

传统知识类型

主要内容

应用领域

植物利用知识

识别可食用、药用植物

农业、医药

动物行为知识

根据动物行为预测天气

渔业、农业

生态保护知识

传统的生态保护方法

生态保护

文化创新源泉

生物多样性为文学、艺术、音乐等领域提供了丰富的创作素材,激发了文化创新的灵感。许多文学作品、艺术作品都以生物为主题,展现了生物的美丽和神奇。画家可以通过描绘生物的形态和色彩,创作出一幅幅精美的画作;作家可以以生物的故事为蓝本,创作出动人的文学作品;音乐家可以从生物的声音和节奏中获取灵感,创作出生动的音乐作品。保护生物多样性,有利于促进文化创新和文化产业的发展。丰富的生物景观和生物故事可以为文化产业提供更多的创意和素材,推动文化产业的繁荣。同时,文化创新也能够提高公众对生物多样性的认识和保护意识,形成良好的文化氛围。

项目在区域的战略地位

符合区域发展规划

生态与经济协调

项目通过保护生物多样性,促进生态系统的稳定和健康,为经济的可持续发展提供保障。生物多样性丰富的生态系统能够提供更多的生态服务,如水源涵养、土壤保持、气候调节等,这些生态服务对于农业、渔业、旅游业等产业的发展至关重要。同时,经济的发展也可以为生物多样性保护提供资金和技术支持,实现生态与经济的良性互动。例如,通过发展生态旅游,可以增加当地居民的收入,同时也能够提高公众对生物多样性保护的认识和支持。生态与经济的协调发展是区域发展规划的重要目标之一。以下是生态与经济协调发展的具体情况:

生态保护方面

经济发展方面

互动效果

保护生物多样性,维护生态平衡

促进旅游业、农业等产业发展

增加经济收入,提高生态保护意识

提供生态服务,保障资源供应

为产业发展提供基础

实现经济可持续发展

加强生态修复,改善环境质量

提升区域竞争力

吸引投资和人才

社会可持续发展

生物多样性保护有利于提高区域的生态服务功能,改善居民的生活环境,促进社会的可持续发展。良好的生态环境能够提供清洁的空气、水源和食物,保障居民的身体健康。同时,生物多样性保护还能够创造就业机会,提高居民的收入水平。例如,生态旅游的发展需要大量的服务人员,这为当地居民提供了就业岗位。项目的实施能够增加就业机会,提高居民的收入水平,促进社会的和谐稳定。社会可持续发展是区域发展规划的核心内容。通过生物多样性保护和生态建设,可以实现经济、社会和环境的协调发展,为居民创造更加美好的生活。

政策支持与资源保障

符合区域发展规划的项目,更容易获得政府的政策支持和资源保障。政府在制定政策时,通常会倾向于支持那些有利于生态保护和可持续发展的项目。政策支持可以为项目的实施提供优惠政策和资金扶持,如税收减免、财政补贴等。资源保障可以确保项目的顺利进行,如提供土地、水电等资源。争取政策支持和资源保障,是项目成功实施的重要条件。项目可以通过与政府部门沟通协调,积极争取政策支持和资源保障,为项目的顺利开展创造良好的条件。

提升区域生态形象

吸引投资与人才

良好的生态环境是吸引投资和人才的重要因素之一。舟山市通过实施本项目,改善生态环境,能够吸引更多的企业和人才入驻,促进区域经济的发展。企业在选择投资地点时,通常会考虑当地的生态环境和资源条件。良好的生态环境可以降低企业的生产成本,提高企业的竞争力。人才也更愿意在生态环境优美、生活质量高的地方工作和生活。吸引投资与人才,需要不断提升区域的生态形象和综合竞争力。可以通过加强生态保护和建设,打造生态品牌,提高区域的知名度和美誉度。

促进旅游业发展

独特的生物多样性景观和良好的生态环境,是舟山市旅游业的重要优势。提升区域生态形象,能够吸引更多的游客前来旅游,促进旅游业的发展。游客在选择旅游目的地时,往往更倾向于那些生态环境优美、生物多样性丰富的地方。舟山市拥有丰富的海洋生态资源和独特的岛屿风光,通过加强生物多样性保护和旅游资源的开发利用,可以打造出具有特色的旅游产品和线路,吸引更多的游客。促进旅游业发展,需要加强生物多样性保护和旅游资源的合理开发。要在保护生物多样性的前提下,开发出具有特色的旅游项目和服务,提高旅游服务质量,打造具有竞争力的旅游品牌。

增强公众意识

提升区域生态形象,可以提高公众的生态保护意识,形成全社会共同参与生物多样性保护的良好氛围。当公众看到区域的生态环境得到改善,生物多样性得到保护时,他们会更加认识到生态保护的重要性,从而自觉参与到生物多样性保护中来。公众的参与和支持是生物多样性保护的重要力量。可以通过开展宣传教育活动、举办生态保护讲座等方式,提高公众的生态保护意识。同时,也可以鼓励公众参与生态保护的实践活动,如植树造林、垃圾分类等,让公众在实践中增强生态保护意识。

推动区域生态合作

资源共享与互通

区域生态合作可以实现生物多样性保护资源的共享,包括数据、技术、人才等方面。通过建立区域生态合作平台,各地区可以共享生物多样性监测数据,了解生物多样性的变化情况,共同制定保护策略。在技术方面,各地区可以相互交流和学习先进的生态保护技术,提高生态保护的效率和水平。人才的交流和合作也能够促进区域生物多样性保护的发展。信息互通可以及时了解周边地区的生物多样性保护动态,共同制定保护策略。资源共享与互通,有利于提高生物多样性保护的整体水平。可以避免资源的重复投入和浪费,实现资源的优化配置。

资源共享与互通

共同应对挑战

生物多样性保护面临着许多共同的挑战,如气候变化、环境污染等。这些挑战不是一个地区能够单独解决的,需要各...

舟山市生物多样性保护成果评估项目投标方案.docx