2025年无损检测外委服务(二次)投标方案

第一章 服务工作方案

6

第一节 服务理念和目标

6

一、 以客户为中心服务理念

6

二、 检测结果真实有效目标

17

第二节 射线检测(RT)方案

37

一、 r射线检测方法

37

二、 X射线检测方法

53

三、 DR检测方法

78

第三节 服务工作流程

96

一、 任务接收与项目部组建

96

二、 现场检测与评片复评

103

三、 结果反馈与报告出具

111

四、 资料归档与质量复核

116

第四节 服务重难点分析

123

一、 夜间作业难点应对

123

二、 复杂现场环境处理

132

三、 突发情况处理措施

143

第二章 质量管理体系与措施

160

第一节 质量风险评估与控制

160

一、 射线检测环节风险识别

160

二、 制定风险控制措施

166

三、 建立风险预警机制

176

四、 专项质量风险控制

193

第二节 质量管理目标与方法

202

一、 明确质量管理目标

202

二、 采用PDCA循环管理

208

三、 引入质量目标分解

222

四、 建立质量目标考核

229

第三节 质量管理保证措施

250

一、 建立质量管理体系

250

二、 编制检测工艺文件

259

三、 实施人员持证上岗

265

四、 设备定期维护保养

272

五、 底片编号对应管理

288

第四节 质量监督机制

294

一、 建立三级质量监督

294

二、 设置专职质量监督

312

三、 实行报告双人评片

318

四、 建立客户反馈机制

325

五、 质量问题责任追溯

337

第三章 进度计划与保障措施

346

第一节 服务进度计划

346

一、 年度总体进度规划

346

二、 锅炉检测进度安排

373

三、 压力管道检测计划

382

四、 压力容器检测进度

407

第二节 进度计划任务分解

415

一、 按区域任务分解

415

二、 射线检测任务安排

433

三、 季度任务清单制定

440

四、 月度执行计划制定

465

第三节 影响进度因素分析

472

一、 天气条件影响分析

472

二、 设备故障影响评估

484

三、 人员调配问题分析

490

四、 交通条件制约分析

512

五、 检测现场突发情况

518

第四节 进度保障措施

523

一、 人员保障措施

523

二、 设备保障方案

549

三、 进度监控措施

557

第四章 人员、设备组织管理和保障方案

564

第一节 人员、设备组织管理

564

一、 工程项目部设立规划

564

二、 人员资质与配备标准

577

三、 检测设备配置要求

591

四、 γ源存放管理措施

616

第二节 安全保障管理制度

628

一、 现场安全管理规范

628

二、 人员安全防护措施

635

三、 γ射线源管理办法

640

四、 安全风险识别控制

663

第三节 检验检测管理制度

685

一、 检验检测制度制定

685

二、 检测资料整理归档

693

三、 检测质量控制机制

708

四、 夜间作业制度完善

729

第四节 检验检测责任制度

755

一、 岗位职责明确划分

755

二、 人员资质合规要求

781

三、 责任追究机制建立

785

第五章 应急处理方案

803

第一节 进度滞后处理

803

一、 加强资源调配

803

二、 优化检测流程

808

三、 实施轮班作业

827

四、 密切沟通调整

842

第二节 紧急情况响应

856

一、 快速响应时效

856

二、 人员应急能力

868

三、 应急值班制度

886

四、 应急联络机制

898

第三节 应急响应程序

901

一、 事件报告机制

901

二、 应急启动机制

909

三、 现场处置流程

929

四、 事后总结机制

939

第四节 应急处置措施

952

一、 设备故障处置

952

二、 天气影响应对

965

三、 人员事故处理

974

四、 辐射泄漏应急

983

服务工作方案

服务理念和目标

以客户为中心服务理念

保障检测质量标准

遵循行业标准

严格依照国家及行业特种设备检验、验收规范合格标准、设计提出的技术要求、NB/T47013最新版本以及招标人的相关要求开展检测工作。在检测过程中,每一个环节都严格遵循这些标准,确保检测结果的准确性和可靠性。执行招标人内部质量体系管理要求,从检测前的准备工作,到检测过程中的操作规范,再到检测后的报告出具,都严格按照要求进行,确保检测全过程符合规定。依据相关标准规范,制定详细的无损检测工艺文件,明确检测方法、流程、参数等,保障检测工作的规范性和准确性。同时,随着行业标准的更新和发展,及时对工艺文件进行修订和完善,以适应最新的要求。

标准类别

具体标准

执行方式

保障措施

国家及行业标准

特种设备检验、验收规范合格标准、NB/T47013最新版本

在检测过程中严格遵守

定期组织人员学习和培训,确保人员熟悉标准要求;设立质量监督小组,对检测过程进行监督检查

招标人要求

设计提出的技术要求、相关要求

按照要求进行检测和报告出具

与招标人保持密切沟通,及时了解要求的变化;对检测报告进行严格审核,确保符合要求

内部质量体系

招标人内部质量体系管理要求

贯穿检测全过程

建立质量管理制度,明确各环节的质量责任;对检测数据进行记录和分析,不断改进质量

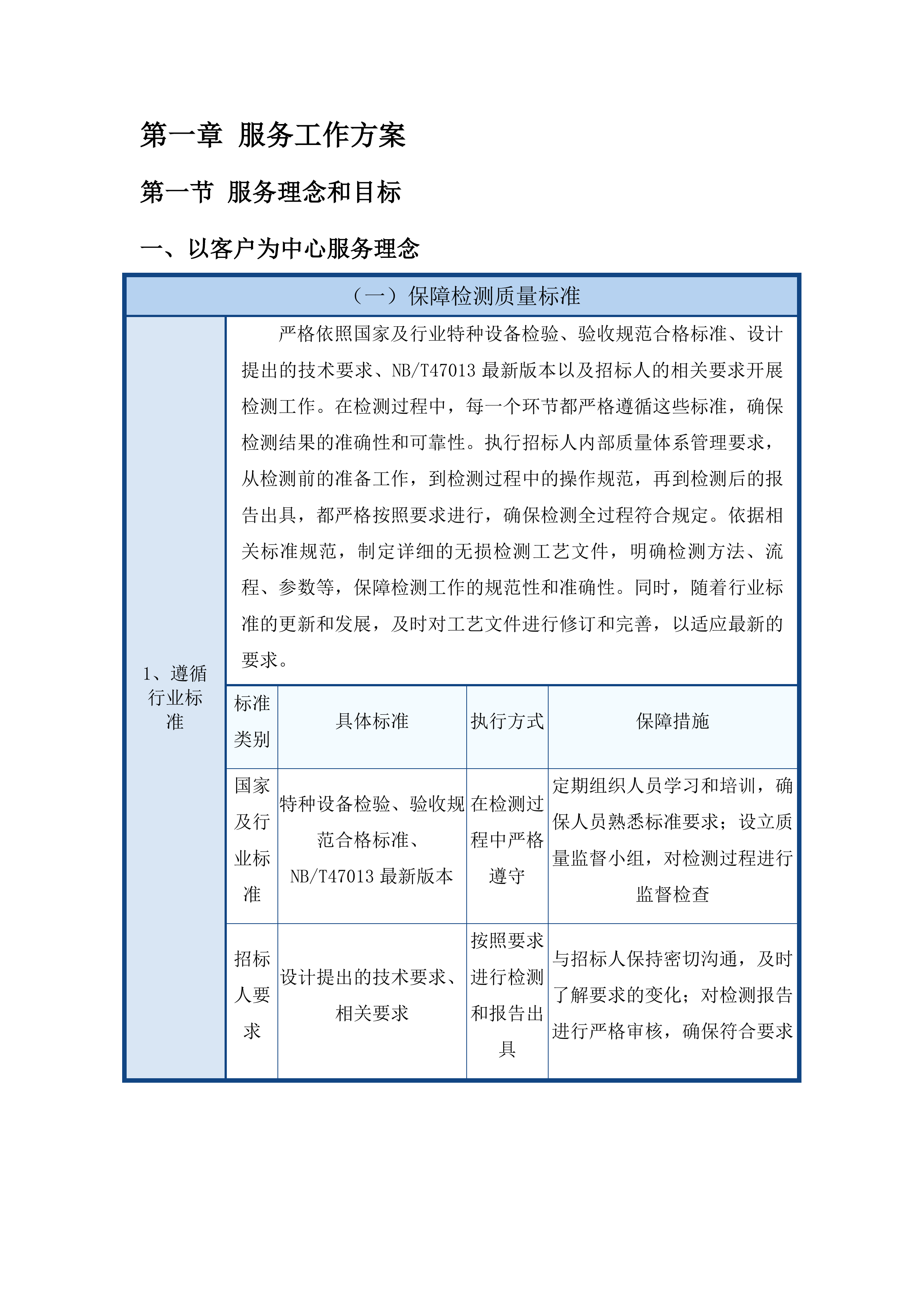

把控材料质量

使用C4类或更高类别的胶片进行检测,确保胶片质量符合要求。胶片的质量直接影响检测结果的清晰度和准确性,因此在采购胶片时,严格筛选供应商,对胶片进行质量检验,只有符合要求的胶片才能用于检测。选用前屏和后屏厚度为0.1-0.2mm的增感屏,保证检测效果。增感屏的厚度对射线的吸收和散射有重要影响,合适的厚度能够提高检测的灵敏度和分辨率。对检测使用的材料进行严格的质量检验和筛选,杜绝不合格材料进入检测环节。除了胶片和增感屏,对其他检测材料如显影液、定影液等也进行严格的质量控制,确保其性能稳定可靠。

胶片质量

增感屏厚度

显影液

材料名称

质量要求

检验方式

筛选措施

胶片

C4类或更高类别

外观检查、性能测试

选择信誉良好的供应商,对每批次胶片进行抽检

增感屏

前屏和后屏厚度为0.1-0.2mm

厚度测量、性能测试

对增感屏进行逐件检验,确保厚度符合要求

显影液、定影液

符合相关标准

化学分析、性能测试

定期对显影液和定影液进行质量检测,及时更换不合格的溶液

规范人员操作

要求拟投入检测人员取得对应检测项目UTⅡ级(含Ⅱ级)以上持证项目及特种设备检验检测人员注册执业证。这是确保人员具备专业能力的基本要求,只有取得相应证书的人员才能从事相关检测工作。现场操作人员、评片人员及复评人员需取得相应证书并在本公司注册,确保人员具备专业能力。对这些人员进行严格的资格审查和培训,使其熟悉检测流程和标准,能够准确地进行操作和判断。加强对检测人员的培训和管理,规范操作流程,提高检测质量。定期组织人员进行技能培训和考核,不断提高人员的专业水平和操作技能。同时,建立健全人员管理制度,对人员的工作进行监督和评价,激励人员提高工作质量。

在人员管理方面,制定详细的人员培训计划,根据不同的检测项目和岗位需求,开展针对性的培训。培训内容包括理论知识、操作技能、安全规范等方面,确保人员全面掌握检测技术和要求。建立人员考核机制,定期对人员的工作进行考核,考核结果与绩效挂钩,激励人员不断提高自身素质。加强对人员的职业道德教育,培养人员的责任心和敬业精神,确保检测工作的公正性和准确性。

为了保证人员操作的规范性,制定详细的操作手册,明确每个检测环节的操作步骤和要求。在检测过程中,要求人员严格按照操作手册进行操作,确保检测结果的一致性和可靠性。同时,加强对检测现场的管理,设置专门的监督人员,对人员的操作进行实时监督,及时发现和纠正不规范的操作行为。

确保报告及时准确

及时反馈结果

在现场检测完成后24小时内以书面形式告知检测结果,让客户及时了解检测情况。为了确保信息传递的及时性,建立高效的结果反馈机制。安排专人负责结果反馈工作,在检测完成后,第一时间对检测数据进行整理和分析,生成详细的检测报告。报告内容包括检测项目、检测方法、检测结果、结论等,确保客户能够全面了解检测情况。同时,通过多种渠道将报告发送给客户,如电子邮件、快递等,保证客户能够及时收到报告。

为了提高反馈机制的效率,利用信息化技术,建立检测结果管理系统。在检测过程中,实时将检测数据录入系统,系统自动生成报告模板,检测人员只需对报告进行审核和完善即可。这样可以大大缩短报告生成的时间,提高反馈的及时性。同时,系统还可以对报告的发送情况进行跟踪和记录,确保报告准确无误地发送到客户手中。

加强对反馈人员的培训和管理,提高其沟通能力和服务意识。在反馈过程中,及时解答客户的疑问,听取客户的意见和建议,不断改进服务质量。定期对反馈机制进行评估和优化,根据客户的需求和反馈情况,调整反馈方式和内容,提高客户的满意度。

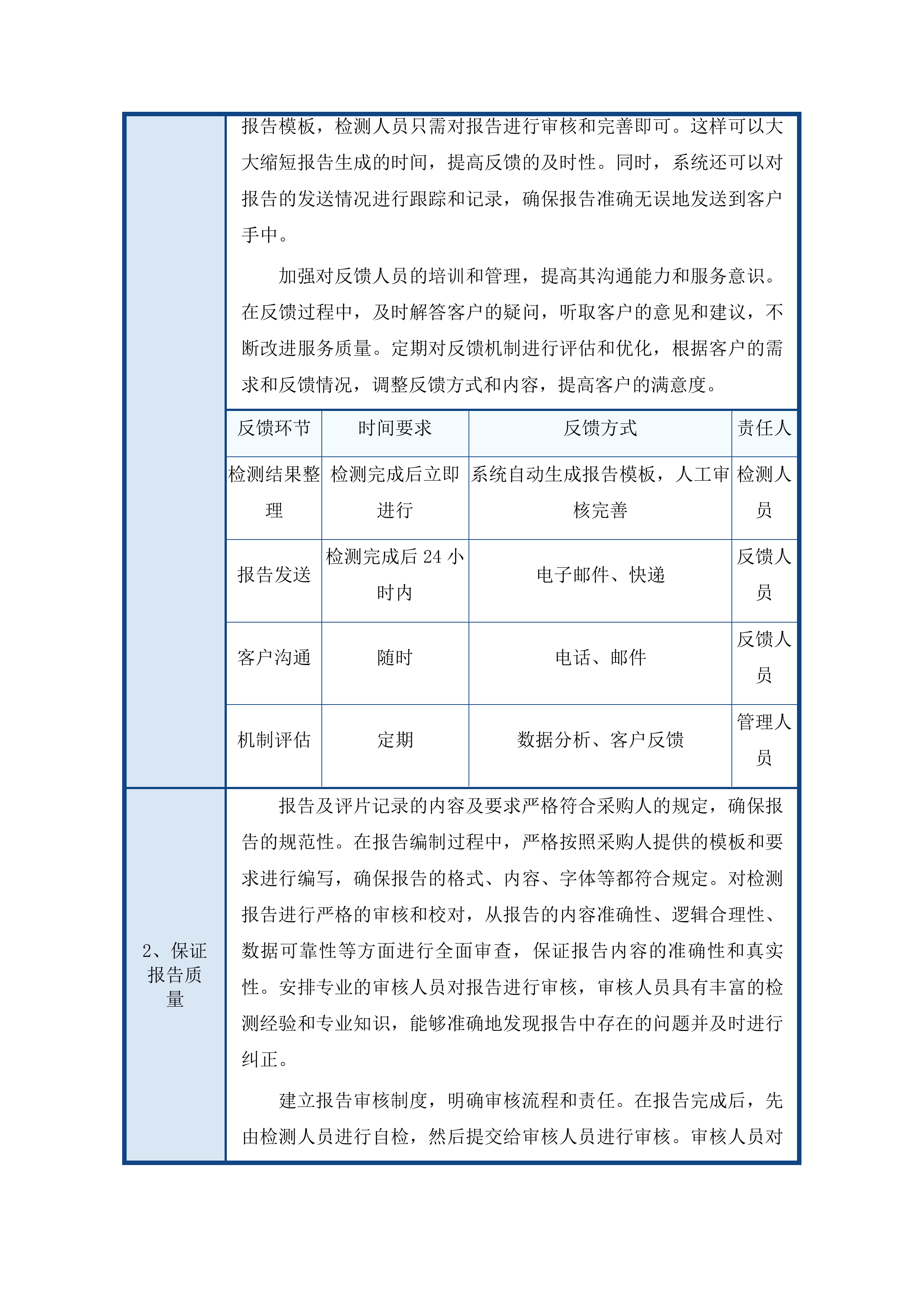

反馈环节

时间要求

反馈方式

责任人

检测结果整理

检测完成后立即进行

系统自动生成报告模板,人工审核完善

检测人员

报告发送

检测完成后24小时内

电子邮件、快递

反馈人员

客户沟通

随时

电话、邮件

反馈人员

机制评估

定期

数据分析、客户反馈

管理人员

保证报告质量

报告及评片记录的内容及要求严格符合采购人的规定,确保报告的规范性。在报告编制过程中,严格按照采购人提供的模板和要求进行编写,确保报告的格式、内容、字体等都符合规定。对检测报告进行严格的审核和校对,从报告的内容准确性、逻辑合理性、数据可靠性等方面进行全面审查,保证报告内容的准确性和真实性。安排专业的审核人员对报告进行审核,审核人员具有丰富的检测经验和专业知识,能够准确地发现报告中存在的问题并及时进行纠正。

建立报告审核制度,明确审核流程和责任。在报告完成后,先由检测人员进行自检,然后提交给审核人员进行审核。审核人员对报告进行详细审查,提出审核意见,检测人员根据审核意见进行修改和完善。审核通过后的报告再提交给客户,确保报告质量符合要求。

加强对审核人员的培训和管理,提高其审核能力和责任心。定期组织审核人员进行业务培训,学习最新的标准和规范,提高审核水平。同时,建立审核人员考核机制,对审核人员的工作进行评价和考核,激励审核人员认真履行职责,保证报告质量。

为了保证报告的准确性,在检测过程中,严格记录检测数据和过程信息。所有检测数据都进行备份和存档,以便在需要时进行查阅和核对。同时,对检测过程中的异常情况进行详细记录,分析原因并采取相应的措施,确保报告能够真实反映检测情况。

完善报告整理

检测报告、检测记录、检测管道单线图(包括电子版)、检测台账(包括电子版)按照检验人员的要求进行整理。在整理过程中,仔细核对各项资料的准确性和完整性,确保资料之间相互对应、逻辑清晰。将底片和记录一一对应,随报告一同移交给委托人,方便客户查阅和使用。为了保证底片和记录的对应性,在检测过程中,对底片进行编号和标记,同时在记录中详细记录底片的相关信息。

建立报告整理档案,对报告和相关资料进行分类存档。档案管理采用信息化手段,建立电子档案系统,方便对报告进行管理和查询。在档案中,记录报告的基本信息、检测项目、检测时间、客户信息等,同时将报告和相关资料进行关联,确保能够快速准确地找到所需资料。

加强对档案管理人员的培训和管理,提高其档案管理能力和服务意识。定期对档案进行清理和维护,确保档案的完整性和安全性。同时,根据客户的需求,提供档案查询和借阅服务,方便客户对报告进行查阅和使用。

无损检测外委服务

为了保证报告整理的规范性,制定详细的报告整理流程和标准。在整理过程中,严格按照流程和标准进行操作,确保报告整理的质量。同时,加强对整理过程的监督和检查,及时发现和纠正不规范的整理行为,保证报告整理工作的顺利进行。

24小时内响应需求

设立项目部

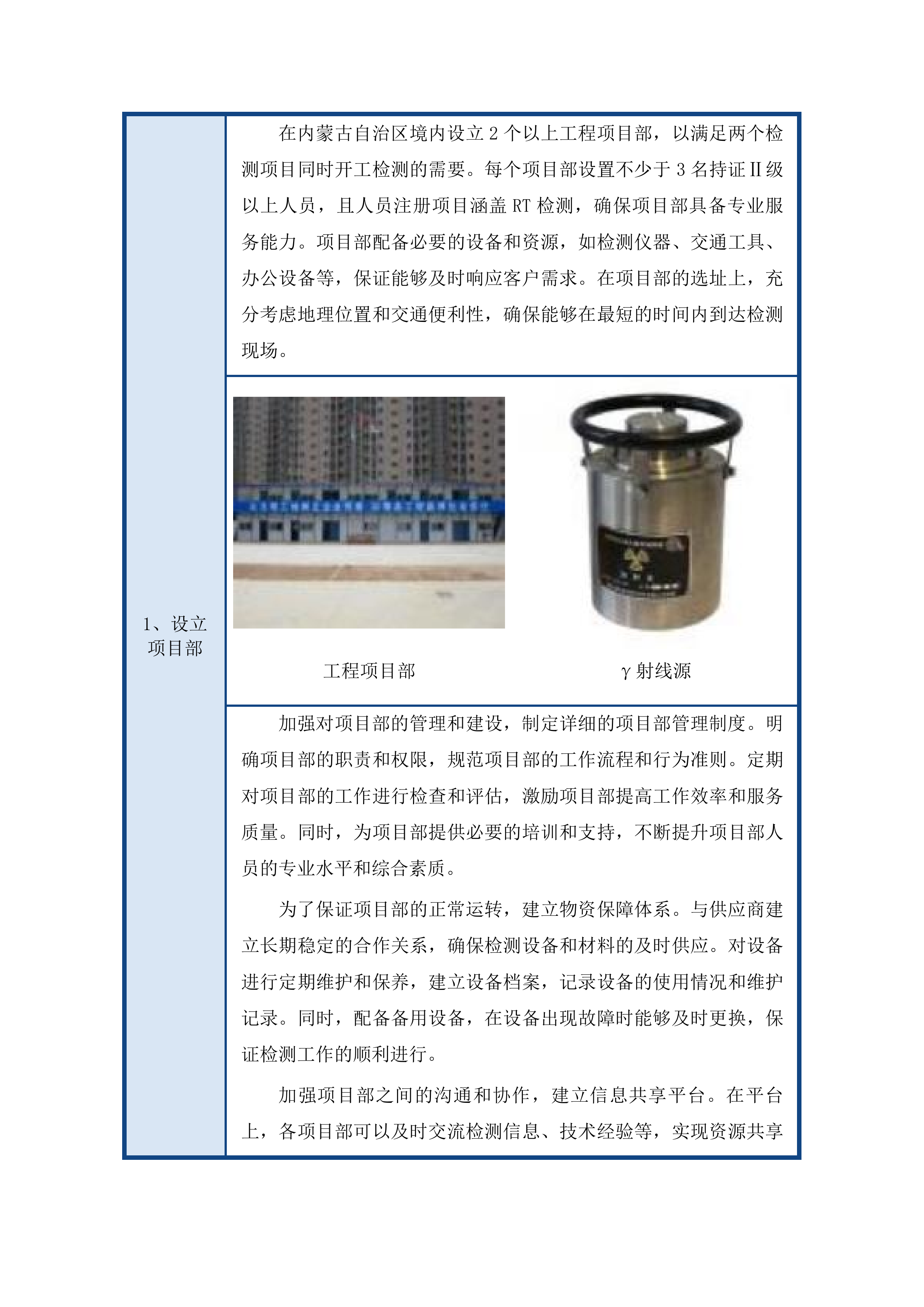

在内蒙古自治区境内设立2个以上工程项目部,以满足两个检测项目同时开工检测的需要。每个项目部设置不少于3名持证Ⅱ级以上人员,且人员注册项目涵盖RT检测,确保项目部具备专业服务能力。项目部配备必要的设备和资源,如检测仪器、交通工具、办公设备等,保证能够及时响应客户需求。在项目部的选址上,充分考虑地理位置和交通便利性,确保能够在最短的时间内到达检测现场。

工程项目部

γ射线源

加强对项目部的管理和建设,制定详细的项目部管理制度。明确项目部的职责和权限,规范项目部的工作流程和行为准则。定期对项目部的工作进行检查和评估,激励项目部提高工作效率和服务质量。同时,为项目部提供必要的培训和支持,不断提升项目部人员的专业水平和综合素质。

为了保证项目部的正常运转,建立物资保障体系。与供应商建立长期稳定的合作关系,确保检测设备和材料的及时供应。对设备进行定期维护和保养,建立设备档案,记录设备的使用情况和维护记录。同时,配备备用设备,在设备出现故障时能够及时更换,保证检测工作的顺利进行。

加强项目部之间的沟通和协作,建立信息共享平台。在平台上,各项目部可以及时交流检测信息、技术经验等,实现资源共享和优势互补。同时,通过平台对项目部的工作进行统一调度和管理,提高整体工作效率。

应急响应机制

建立24小时应急响应机制,确保在接到客户需求后能够迅速做出反应。安排专人值班,随时接收客户的检测任务和咨询信息。值班人员具备专业的知识和技能,能够对客户的需求进行初步判断和处理。在接到任务后,第一时间通知相关人员和部门,启动应急响应流程。

制定详细的应急响应流程,明确各环节的责任人和工作要求。流程包括任务接收、任务分配、人员调配、设备准备、现场检测等环节,确保每个环节都能够高效有序地进行。同时,对流程进行定期演练和优化,提高应急响应的效率和准确性。

加强对应急人员的培训和管理,提高其应急处理能力和服务意识。定期组织应急演练,模拟各种突发情况,让应急人员在实践中积累经验,提高应对能力。同时,建立应急人员考核机制,对人员的应急表现进行评价和考核,激励人员提高应急响应的质量。

为了保证应急响应机制的有效性,建立应急物资储备库。储备库中存放必要的检测设备、材料、防护用品等,确保在紧急情况下能够及时提供物资支持。定期对储备库进行检查和更新,保证物资的质量和数量符合要求。

快速调配资源

当接到检测任务时,能够快速调配人员、设备和材料等资源,确保检测工作及时开展。在人员调配方面,根据检测项目的需求和人员的专业技能,合理安排人员。建立人员信息库,记录人员的基本信息、专业技能、工作经验等,以便在需要时能够快速找到合适的人员。与供应商建立良好的合作关系,保证材料的及时供应。定期对供应商进行评估和管理,选择信誉良好、供应能力强的供应商。同时,与供应商签订长期合作协议,明确双方的权利和义务,确保材料的质量和供应的稳定性。

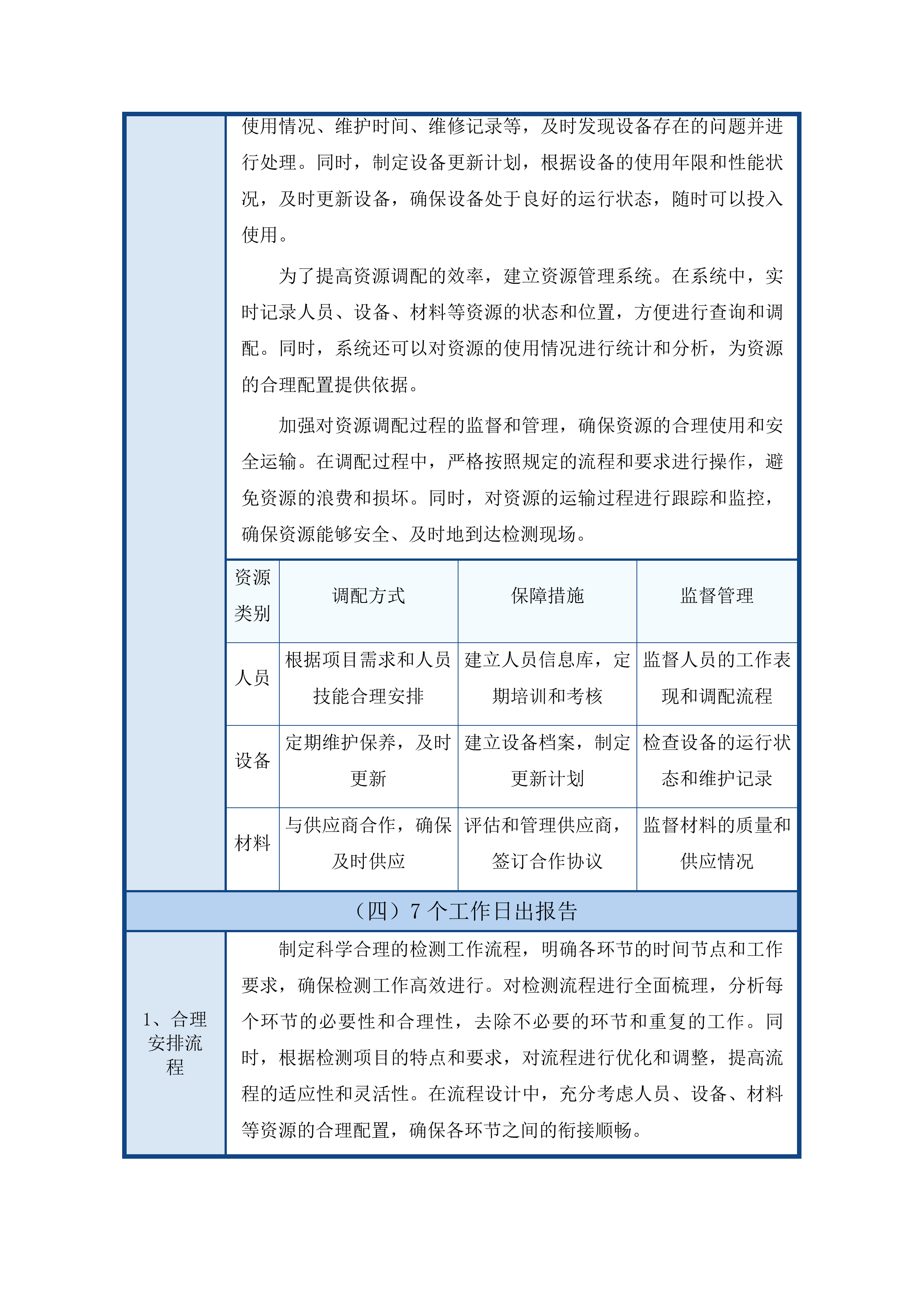

对设备进行定期维护和保养,建立设备维护档案。记录设备的使用情况、维护时间、维修记录等,及时发现设备存在的问题并进行处理。同时,制定设备更新计划,根据设备的使用年限和性能状况,及时更新设备,确保设备处于良好的运行状态,随时可以投入使用。

为了提高资源调配的效率,建立资源管理系统。在系统中,实时记录人员、设备、材料等资源的状态和位置,方便进行查询和调配。同时,系统还可以对资源的使用情况进行统计和分析,为资源的合理配置提供依据。

加强对资源调配过程的监督和管理,确保资源的合理使用和安全运输。在调配过程中,严格按照规定的流程和要求进行操作,避免资源的浪费和损坏。同时,对资源的运输过程进行跟踪和监控,确保资源能够安全、及时地到达检测现场。

资源类别

调配方式

保障措施

监督管理

人员

根据项目需求和人员技能合理安排

建立人员信息库,定期培训和考核

监督人员的工作表现和调配流程

设备

定期维护保养,及时更新

建立设备档案,制定更新计划

检查设备的运行状态和维护记录

材料

与供应商合作,确保及时供应

评估和管理供应商,签订合作协议

监督材料的质量和供应情况

7个工作日出报告

合理安排流程

制定科学合理的检测工作流程,明确各环节的时间节点和工作要求,确保检测工作高效进行。对检测流程进行全面梳理,分析每个环节的必要性和合理性,去除不必要的环节和重复的工作。同时,根据检测项目的特点和要求,对流程进行优化和调整,提高流程的适应性和灵活性。在流程设计中,充分考虑人员、设备、材料等资源的合理配置,确保各环节之间的衔接顺畅。

为了保证流程的顺利执行,制定详细的流程操作手册。手册中明确每个环节的操作步骤、质量标准、责任人等,让操作人员能够清楚地了解自己的工作任务和要求。同时,加强对操作人员的培训和指导,确保他们能够熟练掌握流程操作方法。

定期对检测流程进行评估和改进,根据实际工作情况和客户反馈,发现流程中存在的问题和不足。针对这些问题,制定改进措施,对流程进行优化和完善。通过不断地改进,提高流程的合理性和有效性,确保检测工作能够在规定的时间内完成。

利用信息化技术,实现检测流程的自动化和智能化。在检测过程中,通过传感器、物联网等技术,实时采集检测数据,自动生成报告模板。同时,系统还可以对流程进行监控和预警,及时发现流程中出现的异常情况并进行处理,提高检测工作的效率和质量。

加强团队协作

加强检测团队内部的沟通和协作,确保各环节之间的衔接顺畅。建立团队协作机制,明确各成员的职责和任务,避免职责不清和工作推诿。通过定期召开团队会议、组织团队活动等方式,加强团队成员之间的交流和沟通,增进彼此的了解和信任。在团队会议中,及时传达工作任务和要求,讨论解决工作中遇到的问题。

检测团队协作

明确各成员的职责和任务,制定详细的岗位说明书。在说明书中,明确每个岗位的工作内容、工作流程、质量标准等,让团队成员清楚地了解自己的工作职责。同时,建立绩效考核机制,根据成员的工作表现和贡献进行评价和考核,激励成员积极履行职责,提高团队的工作效率。

定期组织团队培训和交流活动,提高团队成员的协作能力和专业水平。培训内容包括检测技术、沟通技巧、团队合作等方面,通过培训,让团队成员掌握更多的知识和技能,提高团队的整体素质。在交流活动中,团队成员可以分享工作经验和心得,互相学习和借鉴,共同提高。

为了提高团队协作的效率,建立团队协作平台。在平台上,团队成员可以实时交流工作信息、共享文件资料、协同完成工作任务。同时,平台还可以对团队的工作进行统计和分析,为团队的管理和决策提供依据。

严格时间把控

对检测工作的各个环节进行严格的时间把控,确保在规定的时间内完成任务。建立时间监控机制,在每个环节设置时间节点,实时监控工作进度。当发现某个环节出现时间延误时,及时分析原因并采取相应的措施进行调整。如增加人员、延长工作时间、优化流程等,确保后续环节能够按时完成。

对未能按时完成任务的情况进行分析和总结,找出问题的根源。是由于人员不足、设备故障、流程不合理还是其他原因导致的延误,针对不同的原因采取不同的解决措施。同时,将分析结果和解决措施记录下来,作为经验教训,避免类似问题的再次发生。

为了提高时间把控的准确性,制定详细的工作计划和时间表。在计划中,明确每个环节的开始时间、结束时间和责任人,将工作任务分解到每个具体的时间段和人员。同时,根据实际工作情况,对计划进行动态调整,确保计划的可行性和有效性。

加强对时间管理的培训和教育,提高团队成员的时间意识和时间管理能力。通过培训,让团队成员了解时间管理的重要性和方法,学会合理安排工作时间,提高工作效率。同时,建立时间管理考核机制,对团队成员的时间管理情况进行评价和考核,激励成员提高时间管理水平。

检测结果真实有效目标

遵循国家行业标准

严格执行技术标准

紧跟标准更新

实时关注无损检测相关标准规范的更新动态,及时获取最新版本信息。通过与行业协会、标准制定机构保持密切联系,订阅专业的行业期刊和资讯平台,确保第一时间了解标准的变化。在新版本标准颁布后,迅速组织检测人员进行学习和培训,邀请行业专家进行授课,通过理论讲解、案例分析和实际操作演练等方式,确保检测人员熟悉并掌握新的要求。对现有的检测流程和操作规范进行及时调整和优化,组织专业团队对新老标准进行对比分析,结合本项目的实际情况,制定出符合新标准的检测流程和操作规范。定期对检测工作进行内部审核,成立专门的审核小组,按照最新标准的要求,对检测工作的各个环节进行全面检查,及时发现并纠正不符合项,确保检测工作始终符合最新标准。

符合多方要求

深入研究国家及行业特种设备检验、验收规范合格标准,组织专业人员对相关标准进行系统学习和解读,明确各项指标和要求。将这些标准融入到检测工作的每一个环节,从检测方案的制定到检测报告的出具,都严格按照标准执行。仔细分析设计提出的技术要求,与设计方进行充分沟通,了解其设计意图和技术要点。将这些要求转化为具体的检测参数和操作步骤,确保检测工作能够准确反映设计的要求。严格按照NB/T47013最新版本的规定进行检测操作,制定详细的检测作业指导书,明确检测方法、检测设备、检测环境等要求。加强对检测过程的监控和管理,确保每一个检测步骤都符合标准。充分理解招标人的相关要求,主动与招标人进行沟通和交流,了解其对检测工作的期望和关注点。制定针对性的检测方案,满足招标人的特殊需求,为招标人提供优质的检测服务。

遵循内部体系

全面了解招标人内部质量体系管理要求,通过与招标人的沟通和交流,获取其质量体系文件和相关规定。建立与之相匹配的内部管理流程,对现有的管理流程进行优化和完善,确保各项工作都能够在质量体系的框架内进行。加强对检测人员的教育,通过培训、宣传等方式,使检测人员认识到遵循内部质量体系的重要性。将质量意识贯穿到每一个检测人员的工作中,形成全员参与质量管理的良好氛围。定期对内部质量体系的运行情况进行评估和改进,建立质量体系评估机制,定期对质量体系的运行效果进行检查和分析。针对发现的问题,及时采取改进措施,不断提高管理水平。积极配合招标人的监督检查,在招标人进行监督检查时,主动提供相关资料和信息,积极配合检查工作。对检查中发现的问题,及时进行整改,确保内部质量体系的有效运行。

检测人员技能培训

落实质保体系

依据特种设备现行法律法规、安全技术规范,建立符合要求的质量保证体系。明确质量保证体系的目标、方针和职责,制定详细的质量手册、程序文件和作业指导书。加强对质量保证体系运行情况的监督和检查,成立质量监督小组,定期对质量保证体系的运行情况进行检查和评估。及时发现并解决存在的问题,确保质量保证体系的有效运行。定期对质量保证体系进行评审和改进,组织相关人员对质量保证体系进行评审,根据评审结果对质量保证体系进行改进和完善。使其持续适应检测工作的需要,提高检测工作的质量和效率。

质量保证体系要素

具体措施

责任人

时间节点

法律法规遵循

定期收集和更新特种设备相关法律法规和安全技术规范,组织员工学习和培训

质量管理人员

每月

文件控制

建立文件管理制度,对质量保证体系文件进行编号、发放、回收和存档管理

文件管理人员

持续

人员培训

制定培训计划,定期组织员工参加专业培训和技能提升课程

人力资源管理人员

每季度

设备管理

建立设备档案,定期对设备进行维护、保养和校准

设备管理人员

每周

检测过程控制

制定检测工艺文件,严格按照工艺文件进行检测操作,对检测过程进行全程监控和记录

检测人员

每次检测

质量检验

建立质量检验制度,对检测结果进行严格检验和审核

质量检验人员

每次检测

不符合项处理

建立不符合项处理流程,对检测过程中发现的不符合项及时进行处理和整改

质量管理人员

发现后立即处理

数据分析

定期对检测数据进行统计分析,为质量改进提供依据

质量管理人员

每月

制定详细工艺文件

依据任务制定

深入了解检测任务指令的要求,与招标人进行充分沟通,明确检测对象、检测范围和检测标准。结合项目参数,如特种设备的类型、规格、材质等,制定针对性的检测工艺。充分考虑现场实际情况,如检测环境、检测条件等,确保工艺文件的可行性。与相关部门和人员进行沟通和协调,如设计部门、施工部门等,确保工艺文件符合各方的需求。

检测任务要素

考虑因素

具体措施

检测对象

特种设备的类型、规格、材质等

根据不同的检测对象,选择合适的检测方法和设备

检测范围

检测部位、检测比例等

明确检测范围,制定详细的检测计划

检测标准

国家及行业相关标准规范

严格按照检测标准进行检测操作

现场环境

温度、湿度、光照等

根据现场环境条件,调整检测参数和方法

检测条件

检测设备的可用性、检测人员的技能水平等

确保检测设备的正常运行,提高检测人员的技能水平

内容全面具体

详细描述检测方法的选择依据和适用范围,对不同的检测方法进行对比分析,选择最适合本项目的检测方法。明确操作流程的每一个步骤,包括检测前的准备工作、检测过程中的操作要点和检测后的处理工作。制定严格的质量控制指标和检验方法,对检测结果进行严格检验和审核,确保检测结果的准确性和可靠性。对检测过程中可能出现的问题和风险进行分析,并提出相应的解决措施。如设备故障、人员失误等,制定应急预案,确保检测工作的顺利进行。

严格审核批准

组织专业人员对工艺文件进行审核,邀请行业专家、招标人代表等对工艺文件进行评审。检查其是否符合相关标准和要求,对审核过程中发现的问题及时进行修改和完善。经过审核通过的工艺文件,由相关负责人进行批准,确保其具有权威性和有效性。将批准后的工艺文件发放到检测人员手中,并组织其进行学习和培训。使其熟悉并掌握工艺文件的内容和要求,确保检测工作的顺利进行。

动态修订完善

定期对工艺文件的执行情况进行检查和评估,收集检测人员的反馈意见。根据检测技术的发展和实际检测情况的变化,及时对工艺文件进行修订和完善。组织相关人员对修订后的工艺文件进行再次审核和批准,确保其符合最新要求。将修订后的工艺文件及时传达给检测人员,并对其进行培训和指导。使其能够正确执行修订后的工艺文件,提高检测工作的质量和效率。

保证人员资质合规

人员资质达标

严格筛选拟投入检测人员,对应聘人员的资格证书、工作经验、专业技能等进行严格审查。确保其具备对应检测项目UTⅡ级(含Ⅱ级)以上的持证项目,核实检测人员的特种设备检验检测人员注册执业证的真实性和有效性。对新入职的检测人员进行背景调查和资质审核,了解其工作经历、职业操守等情况。确保其符合要求后再安排工作,建立检测人员资质档案,记录其资质情况和培训经历。便于管理和查询,为人员的晋升和培训提供依据。

人员资质要素

审核内容

审核方式

责任人

资格证书

对应检测项目UTⅡ级(含Ⅱ级)以上的持证项目

查看证书原件

人力资源管理人员

注册执业证

特种设备检验检测人员注册执业证的真实性和有效性

网上查询验证

质量管理人员

工作经验

相关检测工作经验年限和业绩

查看简历和工作证明

项目负责人

专业技能

实际操作技能和解决问题的能力

现场考核和面试

技术负责人

背景调查

工作经历、职业操守等情况

电话调查和背景调查公司查询

人力资源管理人员

关键人员注册

要求现场操作人员、评片人员及复评人员将其证书注册到本公司,确保人员的稳定性和归属感。及时办理人员注册手续,安排专人负责注册手续的办理,确保注册信息的准确性和及时性。定期对注册信息进行更新和维护,建立注册信息管理系统。及时更新人员的注册信息,避免出现注册过期等问题。加强对注册人员的管理和监督,制定注册人员管理制度。明确注册人员的职责和权限,确保其遵守公司的规章制度和检测工作的要求。

人员类型

注册要求

办理流程

责任人

时间节点

现场操作人员

将RT-II级及以上证书注册到本公司

收集证书原件和相关资料,提交注册申请,跟进注册进度

人力资源管理人员

入职后1个月内

评片人员

将RT-Ⅱ级及以上证书注册到本公司

收集证书原件和相关资料,提交注册申请,跟进注册进度

人力资源管理人员

入职后1个月内

复评人员

将RT-Ⅱ级及以上证书注册到本公司

收集证书原件和相关资料,提交注册申请,跟进注册进度

人力资源管理人员

入职后1个月内

注册信息更新

及时更新人员的注册信息

定期查询注册系统,收集人员信息变更资料,办理更新手续

人力资源管理人员

每季度

项目部人员配置

按照要求为每个项目部配备不少于3名持证Ⅱ级以上人员,根据检测任务的分布和难度,合理分配人员资源。确保项目部的检测能力,合理安排人员的注册项目,对人员的注册项目进行梳理和分析。保证每个项目部的人员注册项目涵盖RT检测,且有两人以上,根据检测任务的轻重缓急。灵活调配项目部的人员,建立人员调配机制,根据项目的实际需求。及时调整人员的分配,提高工作效率,加强对项目部人员的培训和考核。定期组织项目部人员参加专业培训和技能提升课程。提高其业务水平和团队协作能力,建立绩效考核制度。对项目部人员的工作表现进行评估和奖惩。

资质审查更新

定期对检测人员的资质进行审查,成立资质审查小组,按照规定的时间间隔对检测人员的资质进行审查。检查其证书是否在有效期内,注册信息是否准确,及时提醒检测人员进行证书的更新和注册手续的办理。建立证书有效期提醒机制,提前通知检测人员进行证书更新和注册。避免出现资质过期的情况,对不符合资质要求的人员。及时进行调整和处理,根据人员的具体情况。采取培训、转岗、辞退等措施,确保检测工作的质量和安全。关注行业资质要求的变化,及时组织检测人员进行培训和考核。使其适应新的要求,定期收集和分析行业资质要求的变化情况。制定相应的培训和考核计划。

保证检测数据可靠

选用合格检测材料

胶片质量把控

选择具有良好信誉和质量保证的供应商提供的C4类或更高类别的胶片,对供应商的资质、生产能力、质量控制体系等进行严格考察。在采购胶片时,要求供应商提供质量证明文件,如产品合格证、检测报告等。确保胶片的质量符合要求,对采购回来的胶片进行抽样检验。按照规定的抽样方法和检验标准,对胶片的性能指标进行检测。如感光度、对比度、分辨率等,检查其是否符合标准。按照规定的储存条件存放胶片,建立专门的胶片储存仓库。保持仓库的温度、湿度等环境条件符合要求。避免胶片受到潮湿、高温等因素的影响,定期对仓库进行检查和盘点。及时发现并处理胶片的损坏、变质等问题。

检测材料分类存放

增感屏规格达标

严格按照0.1-0.2mm的厚度要求选择增感屏,对增感屏的厚度进行精确测量和检验。确保其性能符合检测需求,对增感屏的材质和工艺进行评估。考察增感屏的生产厂家、生产工艺、原材料等情况。选择质量可靠的产品,在使用增感屏前。进行外观检查,查看增感屏的表面是否有损坏、划痕、变形等缺陷。确保其表面无损坏、划痕等缺陷,定期对增感屏的性能进行检测和校准。按照规定的检测方法和校准周期。对增感屏的灵敏度、均匀性等性能指标进行检测和校准。保证其灵敏度和稳定性。

材料检验入库

建立严格的检测材料检验制度,制定详细的检验标准和流程。对每一批采购的材料进行全面检验,检验内容包括材料的规格、型号、性能等方面。按照规定的检验方法和标准。对材料的各项指标进行检测和评估。确保其符合采购要求,对检验合格的材料进行入库登记。建立详细的库存管理台账,记录材料的名称、规格、型号、数量、入库时间等信息。便于管理和查询,对检验不合格的材料及时进行退货处理。与供应商协商解决退货事宜。避免其流入检测环节,影响检测结果的准确性。

材料妥善保管

设置专门的材料储存仓库,仓库应具备良好的通风、防潮、防火、防盗等条件。保持仓库的干燥、通风和清洁,定期对仓库进行清扫和消毒。按照材料的性质和要求。对其进行分类存放,将不同类型、规格、型号的材料分开存放。避免相互影响,定期对仓库进行检查和盘点。及时发现并处理材料的损坏、变质等问题。建立材料领用制度,严格控制材料的使用量和使用范围。明确材料的领用流程和审批权限。避免浪费和滥用。

材料保管要素

保管措施

责任人

时间节点

仓库环境

保持仓库干燥、通风、清洁,控制温度和湿度

仓库管理人员

每天

分类存放

按照材料的性质和要求进行分类存放

仓库管理人员

入库时

定期检查

定期对仓库进行检查和盘点,及时发现并处理问题

仓库管理人员

每周

领用制度

建立材料领用制度,严格控制材料的使用量和使用范围

仓库管理人员

持续

运用合格检测设备

设备配备充足

根据检测任务的需求,合理配备足够数量的检测设备,对检测任务进行详细分析。确定所需的检测设备类型、数量和规格。确保同时开展2个项目检测的能力,对检测设备进行统一管理和调配。建立设备管理系统,对设备的使用情况、维护记录等进行实时监控和管理。提高设备的利用率,建立设备档案。记录设备的购置时间、使用情况、维护记录等信息。便于管理和查询,为设备的维修、保养和更新提供依据。定期对设备的配备情况进行评估和调整。根据实际需求及时补充和更新设备。确保设备的数量和性能满足检测工作的需要。

设备配备要素

配备要求

负责人

时间节点

检测任务分析

确定所需检测设备的类型、数量和规格

项目负责人

项目启动前

设备统一管理

建立设备管理系统,实时监控设备使用情况

设备管理人员

持续

设备档案建立

记录设备购置时间、使用情况、维护记录等信息

设备管理人员

设备购置后

设备配备评估

定期评估设备配备情况,根据需求补充和更新设备

项目负责人

每季度

设备检定校准

按照规定的周期对检测设备进行检定校准,制定详细的设备检定校准计划。明确检定校准的时间、方法和标准,选择具有资质的检定校准机构进行设备的检定校准工作。对检定校准机构的资质、信誉、技术能力等进行严格考察。确保其权威性和可靠性,对检定校准合格的设备进行标识。在设备上粘贴检定校准合格标签。注明有效期和下次检定校准时间,便于设备的管理和使用。对检定校准不合格的设备及时进行维修或报废处理。分析设备不合格的原因,采取相应的维修措施。如无法修复则进行报废处理。避免其影响检测结果。

设备检定校准要素

具体措施

责任人

时间节点

周期制定

按照规定的周期制定设备检定校准计划

设备管理人员

每年

机构选择

选择具有资质的检定校准机构

设备管理人员

检定校准前

合格标识

对检定校准合格的设备进行标识

设备管理人员

检定校准后

不合格处理

对检定校准不合格的设备进行维修或报废处理

设备管理人员

发现后立即处理

γ源检测能力

确保使用的γ源检测设备具备小于等于20mm厚度管道的检测能力,对γ源检测设备的技术参数进行详细了解和评估。满足现场待检设备的需求,对γ源检测设备的性能进行测试和评估。按照规定的测试方法和标准。对γ源检测设备在不同厚度管道上的检测能力进行测试。确保其在规定的厚度范围内能够准确检测,定期对γ源检测设备进行维护和保养。制定详细的维护保养计划。对γ源检测设备的机械部件、电子部件、放射源等进行定期检查和维护。保证其性能稳定可靠,根据检测任务的特点和要求。合理选择γ源检测设备,考虑检测任务的管道厚度、检测精度、检测效率等因素。选择最适合的γ源检测设备。提高检测效率和质量。

γ源检测管道能力

设备维护更新

制定详细的设备维护计划,根据设备的使用说明书和厂家建议。确定设备的维护周期、维护内容和维护方法。定期对检测设备进行清洁、润滑、紧固等维护工作。安排专业的维护人员按照维护计划进行设备维护。保持设备的良好运行状态,建立设备故障预警机制。安装设备故障监测系统。实时监测设备的运行状态。及时发现设备的潜在问题并进行处理,关注检测技术的发展动态。定期收集和分析检测技术的最新信息。及时更新检测设备。采用先进的技术和设备提高检测精度和效率。对更新后的设备进行培训和学习。组织检测人员参加设备操作培训课程。确保检测人员能够熟练掌握其操作方法和性能特点。

检测设备故障预警

规范检测操作流程

遵循工艺文件

组织检测人员认真学习无损检测工艺文件,通过集中培训、在线学习等方式。使检测人员熟悉并掌握操作流程和要求,在检测过程中。严格按照工艺文件的规定进行操作,检测人员要严格遵守工艺文件中的检测方法、检测参数、检测步骤等要求。不得擅自更改操作方法和参数,对工艺文件的执行情况进行监督和检查。成立监督小组。定期对检测现场进行巡查和检查。及时发现并纠正不符合要求的操作行为,根据实际检测情况。对工艺文件进行优化和完善,收集检测人员的反馈意见。结合检测技术的发展和实际需求。对工艺文件进行修订和改进。使其更加科学合理。

人员培训教育

定期组织检测人员参加专业培训和技能提升课程,邀请行业专家、设备厂家技术人员等进行授课。提高其操作技能和业务水平,加强对检测人员的质量意识教育。通过培训、宣传等方式。使检测人员认识到检测数据可靠性的重要性。将质量意识贯穿到每一个检测人员的工作中,开展案例分析和经验交流活动。组织检测人员分享检测工作中的经验和教训。让检测人员吸取教训。提高解决问题的能力,对新入职的检测人员进行系统的培训和考核。制定详细的培训计划。对新入职人员进行理论知识培训和实际操作培训。确保其具备独立操作的能力。

评片复评结果审核

过程监控记录

建立检测过程监控机制,采用视频监控、数据采集等手段对检测过程进行全程监控。在检测现场安装视频监控设备和数据采集系统。实时记录检测过程中的各项数据和信息,要求检测人员详细记录检测过程中的各项数据和信息。包括检测时间、检测参数、检测结果等。使用统一的记录表格和规范的记录方法。确保记录的完整、准确、清晰,对检测记录进行审核和整理。安排专人对检测记录进行审核。检查记录的完整性、准确性和规范性。确保其完整、准确、清晰。便于追溯和查询,利用信息化手段对检测记录进行管理和存储。建立检测记录管理系统。将检测记录进行电子化存储和管理。提高数据的安全性和可利用性。

检测过程视频监控

监控记录要素

具体措施

责任人

时间节点

监控机制建立

安装视频监控设备和数据采集系统,全程监控检测过程

项目负责人

项目启动前

检测记录要求

要求检测人员详细记录检测时间、参数、结果等信息

检测人员

每次检测

记录审核整理

安排专人审核和整理检测记录,确保完整、准确、清晰

质量管理人员

检测完成后

信息化管理存储

建立检测记录管理系统,电子化存储和管理检测记录

信息管理人员

持续

问题及时处理

建立问题反馈机制,鼓励检测人员及时报告检测过程中出现的问题。设置问题反馈渠道。如意见箱、电子邮件、电话等。方便检测人员反馈问题,对出现的问题进行及时分析和处理。成立问题处理小组。对问题的性质、原因、影响等进行分析。制定针对性的解决方案,对问题的处理情况进行跟踪和验证。安排专人对问题的处理进度和结果进行跟踪。确保问题得到彻底解决,总结问题处理的经验教训。对问题处理的过程和结果进行总结和分析。采取预防措施。避免类似问题的再次发生。

维持检测结果精准

实施严格质量控制

构建质量体系

依据特种设备现行法律法规、安全技术规范,建立全面的质量控制体系。明确质量控制的目标、职责和流程,制定质量手册、程序文件和作业指导书。将质量控制体系融入到检测工作的各个环节中。从检测任务的接收、检测方案的制定、检测设备的准备、检测过程的实施到检测报告的出具。形成全过程的质量控制,定期对质量控制体系进行内部审核和管理评审。成立内部审核小组和管理评审委员会。对质量控制体系的运行情况进行全面评估。不断完善体系的有效性。

制定检验标准

根据国家及行业相关标准和要求,制定详细的质量检验标准和方法。明确检测结果的合格判定准则,对不同类型的检测项目和检测对象。制定相应的检验标准和方法。确保检验工作的科学性和公正性,对检验标准和方法进行定期更新和完善。关注国家及行业标准的更新动态。结合检测技术的发展和实际需求。对检验标准和方法进行修订和改进。以适应检测技术的发展和变化,组织检测人员学习和掌握质量检验标准和方法。开展培训课程和考核活动。提高其检验能力和水平。

数据审核验证

建立严格的数据审核制度,对检测数据进行多级审核。安排不同层级的审核人员对检测数据进行审核。确保数据的准确性,采用不同的方法对检测数据进行验证。如重复检测、对比检测、数据分析等。保证数据的可靠性,对审核和验证过程中发现的问题及时进行处理。对数据进行修正和完善。分析问题产生的原因。采取相应的措施进行改进,建立数据审核和验证记录。记录审核和验证的过程、结果和处理情况。保证数据的可追溯性和透明度。

体系评估改进

定期对质量控制体系的运行情况进行评估,收集相关数据和信息。通过内部审核、管理评审、客户反馈等方式。全面了解质量控制体系的运行效果,分析质量控制体系存在的问题和不足。对评估结果进行深入分析。找出体系运行中的薄弱环节和存在的问题,组织相关人员对改进措施的实施情况进行跟踪和验证。成立跟踪小组。定期检查改进措施的执行情况。确保改进效果,根据评估和改进的结果。对质量控制体系进行持续优化和完善。调整质量控制体系的目标、职责和流程。使其更加科学合理。

评估改进要素

具体措施

责任人

时间节点

运行情况评估

通过内部审核、管理评审等方式收集数据和信息

质量管理人员

每半年

问题分析

深入分析评估结果,找出体系薄弱环节和问题

质量管理人员

评估后

改进措施跟踪

成立跟踪小组,定期检查改进措施执行情况

质量管理人员

持续

体系优化完善

根据评估和改进结果,调整质量控制体系目标、职责和流程

质量管理人员

每年

开展多次检测验证

多次检测实施

对于关键的检测部位和重要的检测参数,安排多次检测。制定详细的多次检测计划。明确检测的次数、时间间隔、检测方法等,在不同的时间和条件下进行检测。考虑环境因素、设备状态、人员操作等因素。以获取更全面的检测数据,对多次检测的结果进行记录和整理。使用统一的记录表格和规范的记录方法。建立检测数据库。将多次检测的结果存储在数据库中。便于管理和分析,分析多次检测结果的差异和变化趋势。运用统计学方法对多次检测结果进行分析。找出结果的差异和变化规律。为质量判断提供依据。

方法验证对比

采用不同的检测方法对同一检测对象进行检测,如r射线检测、XXX射线检测、DR检测等。制定详细的检测方案。明确不同检测方法的适用范围、检测参数和操作步骤,对比不同检测方法的结果。对不同检测方法的检测结果进行详细分析和比较。分析其一致性和差异性,如不同检测方法的结果存在较大差异。进一步分析原因。可能是检测方法的局限性、检测设备的精度、检测人员的操作等原因。采取相应的措施进行处理,根据方法验证的结果。选择最适合的检测方法。综合考虑检测方法的准确性、可靠性、效率、成本等因素。提高检测效率和质量。

检测方法要素

具体操作

结果对比内容

处理措施

r射线检测

按照规定的检测参数和操作步骤进行检测

与其他检测方法结果对比一致性和差异性

若差异大,分析原因并处理

XXX射线检测

按照规定的检测参数和操作步骤进行检测

与其他检测方法结果对比一致性和差异性

若差异大,分析原因并处理

DR检测

按照规定的检测参数和操作步骤进行检测

与其他检测方法结果对比一致性和差异性

若差异大,分析原因并处理

数据综合分析

对多次检测的数据进行统计分析,计算平均值、标准差、变异系数等统计参数。运用统计学软件对数据进行处理和分析。深入了解数据的分布特征和变化规律,运用数据分析方法,如趋势分析、相关性分析、回归分析等。深入挖掘数据背后的信息。找出数据之间的内在联系和变化趋势,排除偶然因素和异常数据的影响。对数据进行筛选和处理。去除因设备故障、人员操作失误等原因产生的异常数据。提高数据的可靠性和有效性,根据数据分析的结果。对检测对象的质量状况进行综合评估和判断。结合检测标准和实际需求。对检测对象的质量进行客观评价。为后续的决策提供依据。

质量综合判断

结合多次检测的结果和数据分析的结论,对检测对象的质量状况进行全面评估。综合考虑多次检测的结果、统计分析的结论、检测方法的可靠性等因素。对检测对象的质量进行客观评价,考虑检测对象的使用环境、重要程度等因素。确定质量合格的标准和要求。根据检测对象的实际用途和使用条件。制定相应的质量标准,根据质量评估的结果。及时提出处理建议和改进措施。如对不合格的检测对象进行修复、更换等。对存在质量隐患的检测对象进行进一步检测和监控。确保检测对象的质量符合要求,对质量判断的过程和结果进行记录和存档。记录质量判断的依据、过程和结论。便于后续查询和参考。

进行专业评片复评

人员资质保障

严格筛选评片人员和复评人员,对应聘人员的资格证书、工作经验、专业技能等进行严格审查。确保其具备RT-Ⅱ级及以上证书,核实评片人员和复评人员的执业单位与本公司一致。通过查询注册系统、与相关部门核实等方式。并在有效期内,对评片人员和复评人员进行定期的资质审查和更新。建立资质审查制度。定期对评片人员和复评人员的资质进行审查。确保其始终符合要求,建立评片人员和复评人员的档案。记录其资质情况和工作业绩。包括资格证书、注册信息、工作经历、检测项目等。便于管理和考核。

评片复评操作

评片人员按照规定的方法和标准对底片进行仔细观察和分析,准确判断缺陷的类型、大小和位置。使用专业的评片设备和工具。遵循评片的操作规范和流程。复评人员对评片结果进行独立审核和评估。不受评片人员意见的影响。从不同的角度对评片结果进行审查。确保评片结果的准确性和可靠性,对评片和复评过程中发现的问题及时进行沟通和讨论。建立沟通机制。评片人员和复评人员及时交流意见和看法。达成一致意见,对评片和复评的结果进行详细记录。使用统一的记录表格和规范的记录方法。记录评片和复评的过程、结果和处理情况。保证结果的可追溯性。

底片评片复评操作

结果审核确认

建立评片和复评结果的审核机制,由专业的审核人员对结果进行审核。成立审核小组。审核人员具备丰富的专业知识和经验。审核人员对评片和复评的过程和结果进行全面检查。检查评片和复评的操作是否符合规范。结果是否准确可靠。确保符合相关标准和要求,对审核过程中发现的问题及时反馈给评片人员和复评人员进行修正。分析问题产生的原因。提出具体的修正意见。评片人员和复评人员及时进行改进,经过审核确认的结果方可作为最终的检测结果。保证结果的可靠性和权威性。在审核报告上签字确认。存档保存。

人员培训管理

定期组织评片人员和复评人员参加专业培训和技术交流活动,邀请行业专家、设备厂家技术人员等进行授课。提高其专业水平,加强对评片人员和复评人员的职业道德教育。通过培训、宣传等方式。使评片人员和复评人员认识到职业道德的重要性。提高其责任意识和质量意识,建立评片人员和复评人员的绩效考核制度。制定详细的绩效考核指标和方法。激励其提高工作质量和效率,对评片人员和复评人员的工作进行监督和检查。成立监督小组。定期对评片人员和复评人员的工作进行巡查和检查。及时发现并纠正存在的问题。

射线检测(RT)方案

r射线检测方法

依据NB/T47013标准

遵循最新标准规范

检测准备合规

在检测前,依据NB/T47013标准,会对检测对象的材质、尺寸、形状等相关参数进行准确测量和记录,确保数据的完整性和准确性。按照标准要求,对检测环境的温度、湿度、光照等条件进行评估和准备,消除可能影响检测结果的不利因素,确保环境符合检测条件。同时,依据标准规定,对检测人员的资质和能力进行严格审核,检查其是否具备相应的检测技能和经验,保证人员能够胜任检测工作。

检测准备

检测参数

检测过程规范

在检测过程中,严格按照NB/T47013标准的操作步骤进行检测,确保每一个环节都符合标准要求。依据标准要求,对检测设备的管电压、管电流、曝光时间等参数进行精确设置和调整,保证设备处于最佳工作状态,确保检测结果的准确性。按照标准规定的检测频率和范围,对检测对象进行全面检测,不遗漏任何可能存在缺陷的部位。

操作步骤

具体要求

标准依据

设备参数设置

根据检测对象调整管电压、管电流等

NB/T47013相关条款

检测范围确定

覆盖检测对象关键部位

NB/T47013相关条款

检测频率执行

按照标准规定频率检测

NB/T47013相关条款

结果判定准确

依据NB/T47013标准的判定规则,对检测结果进行准确判定,严格区分合格与不合格情况。对检测结果的记录和报告,严格按照标准要求的格式和内容进行填写,确保记录的清晰、完整和规范。当检测结果出现异常时,依据标准规定的处理程序进行处理,如重新检测、进一步分析等,以确保最终结果的可靠性。

检测结果判定

制定详细检测工艺

明确检测方法

在工艺文件中明确r射线检测的具体方法,如选择单壁透照、双壁透照等透照方式,以及确定合适的曝光参数。根据检测对象的特点和要求,如材质、厚度、形状等,选择最适合的检测方法,提高检测效率和准确性。对检测方法的...

2025年无损检测外委服务(二次)投标方案.docx